03 Abril 2023

A constatação é compartilhada: os movimentos ecológicos são realizados principalmente pelas classes médias altas brancas. A urgência de envolver as classes populares ressurgiu com força desde a emergência dos Coletes Amarelos. “Fim do mês, fim do mundo, mesma luta!”, ouvimos nas manifestações do inverno de 2018-2019 para enfatizar que a justiça climática não pode ocorrer às custas da justiça social. As classes populares são também os imigrantes e seus descendentes que vivem nas periferias das grandes cidades. Por que não estão mais presentes nas lutas ambientais? O que seria necessário para mudar as coisas?

A entrevista é de Céline Mouzon, publicada por Alternatives Économiques, 25-03-2023. A tradução é do Cepat.

O livro de Fatima Ouassak, Pour une écologie pirate. Et nous serons libres (Por uma ecologia pirata. E seremos livres), responde a essas perguntas. Em um primeiro livro, La pouissance des mères (O poder das mães), a ativista fez da figura da mãe racializada dos bairros populares um sujeito político a partir do qual se pode pensar as reivindicações. Nesta segunda obra, a co-fundadora da Verdragon, casa de ecologia popular situada em Bagnolet, e do sindicato de pais Front de Mères desafia os movimentos sociais e convoca a pensar as lutas ambientais como lutas de libertação.

Eis a entrevista.

A ecologia pirata que você defende desafia a ecologia majoritária, cega às questões raciais e coloniais. A quem você se dirige, aos proponentes do crescimento verde e da geoengenharia, aos Verdes ou aos movimentos sociais?

A diversidade que você menciona não existe do ponto de vista dos bairros populares. Os defensores do crescimento verde permanecem cegos às questões raciais e coloniais. Nos partidos políticos, é muito difícil conseguir avanços sobre esses assuntos. O movimento climático tem cada vez mais a ambição de defender um projeto anticapitalista, de falar de neocolonialismo e até de imperialismo.

Eles são companheiros de luta, mas essa consideração permanece marginal. As campanhas continuam girando em torno da noção de “sensibilização”, para ampliar a frente, sem questionar o projeto em si. Os bairros populares são folclorizados. O racismo e o patriarcado continuam a ser vistos como questões sociais e não como sistemas de opressão. Em nenhum momento dizemos: “se a luta ecológica não é antirracista, não é ecológica”.

Nos movimentos sociais ecológicos, muitas vezes lamentamos a ausência da população das classes populares ou dos bairros populares. Mas diz que a análise dessa ausência não é correta. Qual é o problema?

Quando mencionamos a ausência a população dos bairros populares nos movimentos ecologistas, muitas vezes é para apontar sua falta de interesse, com esta explicação: com a existência de altos níveis de desemprego e de precariedade, esses moradores estariam mais preocupados em sobreviver e não teriam tempo para esta luta.

Essa análise está equivocada. Prova disso é o fato de muitos desses habitantes se interessarem pelas lutas ambientais em suas terras de origem. No Rif, no norte de Marrocos, no Senegal ou no Mali, instalações inteiras, poços por exemplo, foram construídas graças ao dinheiro da diáspora.

Como os demais, os moradores dos bairros populares também têm uma relação sensível com o mundo. Em Bagnolet, respiramos muito mal no verão. As discussões sobre a asma infantil são recorrentes, assim como os questionamentos sobre o mundo em que crescerão.

Há, após os confinamentos de 2020, um desejo entre aqueles que têm condições de retirar crianças desses bairros nos fins de semana, comprando pequenas construções de 15.000 a 20.000 euros fora da região de Paris. Nem todo mundo pode pagar, mas isso diz algo sobre as preocupações.

Por que essas preocupações não são lidas pelo prisma da ecologia?

Nas mobilizações contra os grandes projetos que não têm nenhuma utilidade, o enraizamento territorial é decisivo. Protegemos uma terra tanto melhor quanto mais nela estamos enraizados. No entanto, dizemos constantemente aos imigrantes e seus descendentes que estão aqui em suspensão.

Este é o debate que houve durante a última campanha eleitoral sobre a “remigração”, onde discutimos em horário nobre se a população muçulmana não branca, descendente especialmente de imigrantes africanos, tem o seu lugar na França. Este é o argumento da utilidade desta população na lei de imigração: podemos regularizar os trabalhadores estrangeiros com uma autorização de residência de “profissão em perigo” desde que sejam úteis para determinados setores.

São as siglas administrativas, “ZUP [Zona de Urbanização Prioritária], ZFU [Zona Franca Urbanística], REP [Rede de Educação Prioritária]”: pode parecer trivial, mas a feiura das siglas se soma à dos bairros de concreto em que moramos. É assim que organizamos o espaço urbano sem ágora, sem área de lazer, com o único objetivo de torná-lo funcional para ir ao trabalho. E, claro, a presença da polícia que lembra principalmente aos meninos de que não estão em casa. Você não pode esperar que alguém proteja uma terra que não é sua.

O desenraizamento, que priva os moradores dos bairros populares de seu poder de ação, também envolve humilhação. Você convoca a “hogra” para falar sobre isso. Do que se trata?

A hogra faz parte da cultura política dos bairros populares. Esta noção designa a humilhação sistêmica infligida a um povo. Ela nasceu no norte da África, com a primavera berbere [em 1980, nota do editor], para denunciar os regimes militares dos Estados norte-africanos pós-coloniais que humilhavam a população para prolongar seu poderio.

O movimento ecologista não pode querer salvar a Terra e a humanidade sem ver que uma parte dessa humanidade é maltratada em sua carne de forma total. A hogra não consiste apenas em ser insultado na rua. São as condições materiais de existência, os submercados de trabalho, as moradias insalubres, esse policial que sussurra no ouvido de um moleque de 14 anos: “Vou te bater até sangrar”. Ou ainda, as mil e uma formas de impedir o acesso à terra.

Os estrangeiros e os imigrantes só podem trabalhar a terra na França se forem trabalhadores sazonais. A discriminação na compra de terras (mesmo que eu não defenda a propriedade privada) é documentada, como mostra a socióloga Violaine Girard.

A humilhação sistêmica também é a norma em certos setores profissionais em que estamos super-representados, como o aconselhamento por telefone. A vigilância aí é permanente. Somos constantemente observados e, no final do turno, o balanço é feito: “você não fez acompanhamento suficiente”, “você deveria ter aproveitado para oferecer tal produto”.

Esses processos de desenraizamento e humilhação devem ser analisados e combatidos. Com esse livro, desafio o movimento climático e o movimento ecológico: o projeto de luta contra o desastre climático deve se unir ao projeto antirracista e anticolonial. Caso contrário, a frente ambientalista permanecerá limitada às camadas superiores das classes médias.

Diante desta situação, sua proposta política é uma luta de libertação. Por quê?

Apelo para ler a luta ecológica como uma luta de libertação, e não de proteção (da natureza ou do meio ambiente). Devemos liberar a terra dos bairros populares, começando por reclamá-la, mesmo que danificada, para dizer que aqui estamos em casa.

Isso é ainda mais importante uma vez que a relação com a terra é hoje central nos discursos da extrema-direita europeia. Com a questão migratória, o medo de ser despojado de sua terra é um poderoso vetor de expressão do racismo. Isso se chama ecofascismo. Daí a urgência, em nosso campo, de resgatar essa questão.

Além disso, o sistema colonial-capitalista – as duas empresas estão ligadas – baseia-se na desapropriação da terra. Não lutar nesta frente equivale a dar rédea solta ao capitalismo para ir e reprimir em outros lugares. Se hoje podemos constatar uma redução nas emissões de gases de efeito estufa na Europa, é principalmente porque a produção está sendo transferida para os países do Sul.

Reincorporar as lutas ambientais às lutas de libertação é também uma forma de permitir que nós, nos bairros populares, nos sintamos mais legítimos nas discussões. Algumas questões, como a energia, podem ser intimidantes por seu tecnicismo. Mesmo que a luta anticolonial tenha libertado apenas parcialmente a África do sistema colonial e capitalista, isso não é nada!

Por fim, a libertação está ligada ao símbolo dos piratas, que se lançam ao mar e têm sede de liberdade. É uma forte aspiração, sobretudo depois dos confinamentos que nos relegaram a habitats demasiado pequenos.

Você diz que a liberdade de movimento deve ser central na luta ecológica. Por quê?

Quando o movimento levanta a questão da liberdade de movimento, é para pedir a redução da liberdade de movimento dos mais ricos, como aconteceu durante o verão de 2022 para os jatos particulares. É uma visão superficial. Ao fazer isso, não questiona o fato de que não existe liberdade real de movimento e assentamento, mas um privilégio de classe e um privilégio racial e colonial. Como justificar que os europeus possam viajar para qualquer lugar da África e que o inverso não seja possível?

Pensar a questão climática dentro das fronteiras da França ou da Europa é ilusório. Se queremos ser sérios, devemos ter uma perspectiva internacionalista. Os relatórios do IPCC dizem isso: as consequências da mudança climática serão muito mais fortes ao sul do Mediterrâneo do que ao norte. É por isso que é urgente pensar na liberdade de movimento como forma de se proteger do desastre climático.

Além disso, devemos estar cientes de que são os obstáculos à liberdade de movimento que permitem que o capitalismo funcione. Sem essas barreiras, os trabalhadores dos países do Sul não estariam condenados a serem explorados ali para o lucro das empresas transnacionais.

Disseram-me que todos gostariam de vir para a Europa, mas que isso deixaria os sistemas de proteção social sobrecarregados. Sei bem que a perspectiva de hordas de negros e árabes chegando à Europa é assustadora. Mas isso é tomar o problema pelo seu reverso. Os governos neoliberais estão desmantelando os serviços públicos. Neste contexto, devemos procurar repensar os nossos sistemas de proteção social no sentido de uma ampliação dos direitos. É preciso ser ativista; do contrário, só temos medo da extrema direita.

Em 2021, você abriu em Bagnolet, em Seine-Saint-Denis, com Le Front de Mères e Alternatiba, Verdragon, o primeiro centro popular de ecologia na França. Que centro é esse?

É um espaço de quase 1.000 m2 situado no bairro de Noue, gerido conjuntamente pelas duas associações, que é um lugar de encontro e organização. É fruto de um trabalho de alianças, como já havíamos feito em 2019 entre os Coletes Amarelos e o Comitê Adama.

Procuramos trabalhar a questão da ecologia popular, uma ecologia que leva em conta as necessidades dos bairros populares. Os confinamentos tinham acabado de acontecer e, nos Estados Unidos, George Floyd havia morrido asfixiado devido a uma pressão sustentada, como o jovem Adama Traoré em 2016. Propus fazer um trabalho em torno da ideia da respiração. “Queremos respirar” é uma antiga palavra de ordem em nossos bairros. Na época, a Alternatiba trabalhava principalmente com a questão do clima e dos combustíveis fósseis.

No começo, houve críticas de ambos os lados: como ousamos conectar os crimes policiais e a poluição do ar? Qual era a relação entre um e outro? Parecia indecente ou artificial. O trabalho militante consistia na construção de um senso comum. Isso deu origem à palavra de ordem “Geração do clima, geração de Adama, mesma luta!”

Queríamos trabalhar nessas questões ao longo do tempo e fazer alguns experimentos para entender por que era tão difícil fazer as coisas juntos. Propusemos à prefeitura de Bagnolet um projeto que foi aceito. E, finalmente, conseguimos trabalhar juntos melhor do que pensávamos. Minha hipótese é que os ataques a que fomos submetidos nos uniram.

Quais foram esses ataques?

Parte da esquerda adotou as palavras de ordem da extrema direita para denunciar um projeto “comunitarista”. Infelizmente, está de acordo com várias cidades populares administradas pela esquerda. Desde a marcha pela igualdade e contra o racismo em 1983, a esquerda no poder tem agitado o espectro da extrema direita para garantir o voto dos bairros populares. Somos considerados apenas como um reservatório de votos.

No resto do tempo, tudo é feito para que as classes populares racializadas não possam se organizar de forma independente onde vivem. Isso é particularmente verdadeiro quando as mulheres não brancas se organizam para proteger seus filhos e sair da utilidade estrita a que se quer confiná-las.

Mas nosso propósito é universal. Foi isso que salvou o lugar. Apesar de tudo, tivemos o apoio de atores institucionais, da prefeitura, que viu que não íamos ceder, e da classe média alta que mora nas casas próximas ao bairro. Sem isso, teríamos entrado no cemitério das organizações políticas dos bairros populares.

Você retorna brevemente no livro à figura de André Gorz. Que análise faz do seu pensamento, pelo prisma de uma ecologia pirata

Como muita gente, eu não teria ido para a ecologia se não tivesse lido, por acaso, o André Gorz. Eu pertenço a essa ecologia política de inspiração marxista, que pensa a relação com o tempo e a saída do capitalismo. A ideia de recuperar os espaços – do tempo, da contemplação, dos jogos – me parece muito relevante para os bairros populares.

Apesar de tudo, desde que li Gorz, me sinto excluído do seu pensamento. Ele fez, no entanto, parte da aventura do Nouvel Observateur desde a sua criação em 1964. O jornal desde a primeira hora se posicionou contra o colonialismo e a favor das lutas pela independência. É nesta época que Sartre assina o prefácio de Os Condenados da Terra, de Franz Fanon.

Gorz escreve vários artigos sobre as questões ambientais no semanário. No entanto, entre 1960 e 1966, o exército francês realizou 17 testes nucleares no sul da Argélia. Foi também um período de tensas negociações em torno do petróleo do Saara, ao qual a França obteve condições privilegiadas de acesso, antes da Argélia retomar o controle. Gorz pertencia a esse mundo e, no entanto, não fala sobre isso. A questão colonial e racial está ausente de seus escritos. Isso é significativo. E essa herança intelectual continua viva.

Na ecologia política, a França e o Norte em geral, ocupam muito espaço. A luta contra a Total em Uganda é liderada em sua maioria por ativistas africanos, mas visto daqui, tem-se a impressão de que há uma mobilização de ativistas franceses, porém marginal.

Da mesma forma, é mais fácil, inclusive para mim, ler André Gorz, Bruno Latour ou Philippe Descola, do que pensadores do Sul Global sobre as questões ecológicas. No entanto, se quisermos ser sinceros, é este rumo, internacionalista, que integra as questões raciais e coloniais ou pós-coloniais, que teremos que seguir.

Leia mais

- Proteger a vida selvagem ajuda a mitigar as mudanças climáticas

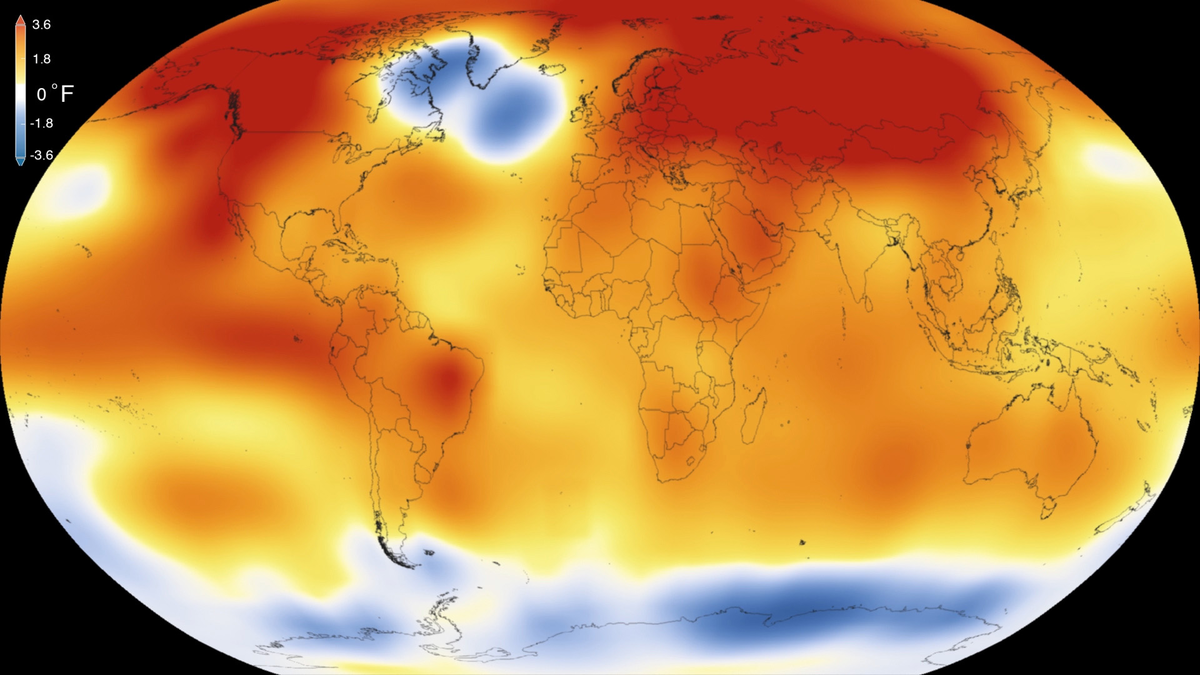

- Mudanças climáticas: o que são? Desde quando ocorrem? Quem está provocando? Quem mais sofre com as consequências?

- A mudança climática transformará a maneira como vivemos

- ‘É chocante que uma empresa lucre US$ 161 bilhões com combustíveis fósseis’

- Uma ação climática urgente pode garantir um futuro habitável para todos, afirma IPCC

- Clima, última chamada da ciência. “É hora de investir na transição”

- Entenda a influência humana no sistema climático global

- Impactos do aquecimento global no aumento do nível do mar

- Agir para salvar a humanidade. Artigo de Carlo Petrini

- Riscos globais, crises ambientais e reformas do desenvolvimento. Artigo de Eduardo Gudynas

- O novo normal ameaçador. Artigo de Leonardo Boff

- Acordo na COP15 fixa metas e ações para deter a perda da biodiversidade

- “Ecologia e justiça social, assim Francisco moderniza a Igreja”. Entrevista com Daniele Menozzi

- Entenda as causas e os efeitos das mudanças climáticas

- Sem ações concretas, antirracismo branco é enganação

- Antirracismo é o núcleo central da luta antifascista no Brasil

- O anticolonialismo de bell hooks, por ela mesma

- "A modernidade esconde o horror que a constitui: a colonialidade": Carta de Topé Pãn e o I Encontro Afro Indígena e Anticolonial

- A filosofia da libertação já é universal porque é decolonial