26 Outubro 2018

Em entrevista à Pública, Sílvia Ramos avalia que presença das Forças Armadas não inibiu violência policial e há um comando para atirar e matar

A reportagem é de Natalia Viana, publicada por Agência Pública, 23-10-18

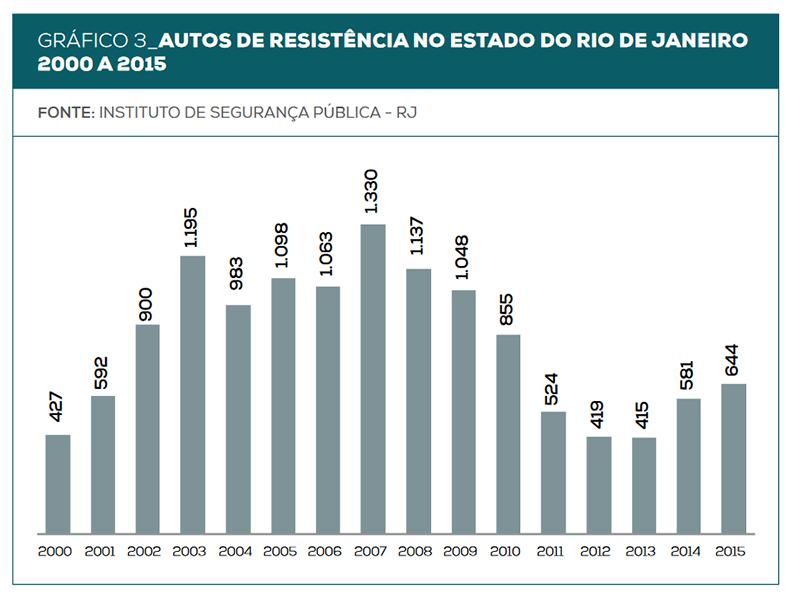

A coordenadora do Observatório da Intervenção, Sílvia Ramos conhece a segurança pública do Rio de Janeiro como poucos. Cientista social, tem experiência de mais de 30 anos em pesquisas sobre violência urbana e segurança pública. É com essa bagagem que ela avalia a efetividade da intervenção federal no Rio de Janeiro e a sustentabilidade das ações adotadas no longo prazo. Sílvia e o pesquisador Pablo Nunes, membros do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade Candido Mendes (Cesec), alertam para o fato de que este ano o número de mortes pela polícia fluminense vai bater o recorde histórico. Até setembro, foram 1.181 mortes classificadas como “em confronto” com a PM. O maior número até então foi em 2007, quando houve 1.330 mortes.

Para Sílvia, esse aumento não é por acaso, mas consequência de uma “política clara de comandos” que prioriza que o policial atire. “É uma política que torna as mortes em confronto totalmente previsíveis. E torna as mortes em confronto resultado de uma determinação política”, explica.

A expectativa dos pesquisadores era que, com a presença das Forças Armadas, as mortes cometidas por policiais reduziriam. “A presença das tropas no Rio deveria estar contribuindo – não contribuiu, pelos números, mas deveria estar contribuindo para conter a matança policial.” De fato, comparando a média de vitimização entre operações com a presença do Exército e aquelas sem ao longo de 2018, o número é praticamente o mesmo: 0,22 versus 0,23.

Isso preocupa porque, segundo a pesquisadora, “é impossível haver uma redução sustentável de homicídios e um aumento de autos de resistência. Sempre que há aumento de autos de resistência, há aumento de homicídios”.

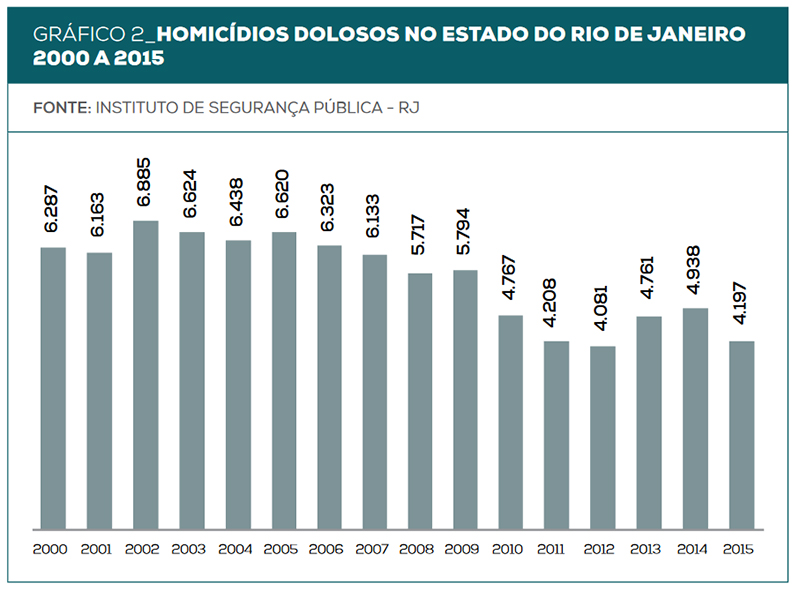

Para exemplificar, ela mostra os gráficos de “autos de resistência” e “homicídios dolosos” entre 2000 e 2015, período em que o Rio de Janeiro viveu o auge da política das UPPs, entre 2010 e 2015. “Tem uma ordem, uma orientação, na política de segurança que é a seguinte: “Policial, não atire, exceto em último caso”. Como resultado, o número total de homicídios caiu, também.

(Fonte: Agência Pública)

(Fonte: Agência Pública)

Mas a estratégia teve um alto custo em vidas de policiais: foram 172 policiais mortos. O número de operações realizadas no período da intervenção chegou a 535 até setembro. Mas só apreenderam 617 armas, pouco mais do que uma por operação. Silvia comenta que quem sofre com a política de confronto são, também, os policiais. “Na maior parte do mundo, um policial que mata alguém, seja por excesso ou por legítima defesa, deveria ser protegido, em um período fora do combate. A experiência de matar alguém é uma experiência muito traumática. Mesmo para um policial”.

A grande vitória da intervenção tem sido o combate ao roubo de cargas. O número de roubos caiu 18% entre julho e setembro, em comparação com 2017. “A gente discute a sustentabilidade dessa política, porque ela é muito cara, isso nos crimes que estão baixando, que são roubo de carga e de veículos”, diz Sílvia.

Eis a entrevista.

Havia a expectativa de que a intervenção ia melhorar a qualidade da polícia, reduzir a violência policial e a corrupção. O que aconteceu?

Olha, a intervenção foi uma surpresa muito grande. Ninguém esperava. Primeiro, foi uma medida política muito grave. É porque esse Pezão é um pateta mesmo – ele é o próprio pateta – e, além disso, é do mesmo partido do Temer. E o Temer resolveu fazer uma jogada política. Lembre-se de que na época do Brizola o Fernando Henrique queria fazer uma intervenção e o Brizola disse: “Se fizer eu vou receber com as tropas”.

E esse mecanismo é quando o presidente da República unilateralmente identifica uma coisa da ordem pública que ele faz uma intervenção. E o interventor manda mais do que o governador eleito. Então, não é uma coisa trivial. O interventor só responde a ele, presidente da República, nem ao governo do estado nem nada. Não responde à Assembleia Legislativa.

Agora, tendo uma intervenção, não surpreende que seja militar. É um cara que vai fazer medidas de força inclusive sobre as polícias. Que podem não obedecer.

O que a gente esperava? Eu não sei dizer. Essa medida estava tão fora do escopo. Tinha tantas outras possibilidades. Por exemplo, tinha gente querendo que o Pezão tirasse o secretário de Segurança dele – estava muito acéfala a Secretaria de Segurança – e colocasse um general. Seria um secretário de Segurança que poderia contar com o apoio do decreto de GLO [Garantia da Lei e da Ordem, que permite emprego das Forças Armadas para operações de segurança pública], que já estava ativo desde o ano passado.

Agora, a intervenção forçou o governo federal a negociar rápido o empréstimo para o Rio de Janeiro. Porque o cara da Secretaria de Planejamento diz: “Eu vou dar dinheiro pra esse ladrão? O outro já está na cadeia. O Pezão é representante dele, eu não posso dar dinheiro do Tesouro Nacional pra um governador assim. Olha a bagunça que tá lá”. Ter um interventor pode ter ajudado. Tudo que foi reaparelhado até agora [para a polícia] foi pago pelo governo do estado usando o dinheiro dos empréstimos. Pagaram salários. Antes não tinha viatura, mais de 70% das viaturas estavam sucateadas.

O que vocês esperavam?

Como tudo estava muito alto, crime, roubo etc., eu achei que tudo fosse começar a despencar logo. Não sei por que as dinâmicas de crime não cederam a esse gesto de reorganização dramático.

Normalmente o crime faz assim: dá uma recolhida e “vamos ver o que vai acontecer”. Mas roubo de rua continuou crescendo, roubo de carga, disputa de facções. Pelo contrário, parece que essas facções falaram: “Vai acontecer um negócio, vamos decidir logo quem vai ficar aqui”.

Passou até a se intensificar nos primeiros meses, até junho. E eu esperava que fosse ceder. Esse comandante da PM é um cara muito bom, ele está fazendo agora um discurso muito violento por causa das mortes de policiais, mas ele é muito bom, ele é de um tipo assim incorruptível. O Rivaldo [Barbosa] era o melhor quadro da Polícia Civil. Então esse interventor, Richard Nunes, escolheu muito bem. Ele escolheu os melhores quadros da Polícia Militar e da Polícia Civil. Eu achei que isso ia ter um efeito muito rápido de redução, não só de percepção geral de que agora tem comando, mas também de indicadores de crime.

A surpresa foi que nos meses seguintes à intervenção não houve aquele alívio. E essa contenção de alguns crimes, como roubo de carga, está sendo feita a duras penas, de modo lento, e agora, com redução quatro meses seguidos, já dá para dizer que isso é efeito dessa política. Mas é resultado dessa política com essa quantidade de operações que você está vendo. Agora, você vai manter isso durante quantos anos? Foram 71 operações só com as Forças Armadas, cada uma dessas com mil homens. Vale a pena pagar isso? Para roubo de carga?

A gente discute a sustentabilidade dessa política, porque ela é muito cara, isso nos crimes que estão baixando, que são roubo de carga e de veículos.

O que explica esse salto no número de mortes pela PM durante a intervenção militar? Entre fevereiro e setembro, houve um aumento de 42% nesse número.

Essa cultura sempre foi uma cultura carioca, sempre foi da capital do Rio, diferente do resto do Brasil: o policial mata mesmo em serviço, e ele mata de farda, mata em serviço e com a farda, a viatura e tal. Não é assim na Baixada, Costa Verde, Campos, nem no interior. E naquele bolo de autos de resistência, que atualmente se chama “mortes decorrentes de confronto”, você tem tudo ali. Desde a situação em que o policial de fato foi fazer uma operação, chegou, foi recebido a tiros, foi reagir e matou. Você tem as emboscadas de policiais, tem as “troias”… Uma prática do batalhão de Acari, por exemplo: a polícia faz uma operação de dia, ela sai; quando sai, ficam dois policiais entocados dentro de uma casa que está vazia, ou cujo morador eles intimidam… Aí os traficantes – e são traficantes mesmo, não é gente inocente – voltam, e os policiais de dentro das casas pegam e executam o cara do tráfico assim, no meio da rua. E eles executam mesmo, tipo “perdeu, perdeu”. O cara entrega a arma, a família diz: “Pelamordedeus” e tal. O cara: “Pelamordedeus o caralho”. E mata. E ele chega na delegacia dizendo: “Morte em confronto”.

Mas o fato é que no Nordeste, por exemplo, o policial mata muito mais fora do horário de serviço, em grupos de extermínio, no famoso carro preto. Dizendo o seguinte: “Porra, cara, eu não aguento mais ir naquele lugar lá, vamos limpar aquela área?”. Ou, então: “Aqueles caras tão devendo”. Porque aqui no Rio tem isso de “arrego” [dinheiro de corrupção pago pelo traficante à polícia]. Só que no Rio, quando o traficante não paga o arrego, o policial mata em serviço. E ele maquia isso dizendo que houve um confronto.

Mas pelo menos essas mortes são investigadas?

São contabilizadas. O que nós sabemos, acompanhando a polícia do Rio há 30 anos, é que não há essa tradição… Policial não enterra o corpo de ninguém, policial não deixa corpo no meio do mato para corvo comer. Policial vem com quatro ou cinco corpos arrastando, chama os outros e diz assim: “Confronto”. E eles se impõem na área por esse tipo de ação. É esse o grupo do fulano, eles é que mataram. Quem mata no “sapatinho” é milícia. Agora, neste ano da intervenção houve uma explosão de mortes por ação policial na Baixada.

A intervenção teve alguma coisa a ver com o aumento deste ano?

A ordem é não entrar em favela. Aqui ainda não está acontecendo o que aconteceu no México ou na Colômbia, que é um pouco a ideia de que entram as Forças Armadas e piora a violência. Nos outros países, quem têm armas pesadas, granadas etc. são as Forças Armadas. Mas aqui no Rio tem o Bope, que é a força mundial mais violenta, que só anda de fuzil.

O que está acontecendo no caso do Rio durante a intervenção é o contrário: a presença das tropas deveria estar contribuindo – não contribuiu, pelos números, mas deveria estar contribuindo – para conter a matança policial.

Porque onde tem mais mortes de civis? Numa operação com 2 mil homens do Exército mais 20 da polícia, ou numa incursão de 20 homens do choque na Rocinha? Quando entram 20 homens do choque na Rocinha à noite, eles deixam oito corpos no chão. E fazem o registro lá na delegacia da Rocinha mesmo. E dizem: “Confronto”. Então, se você me disser onde tem mais chance de ter mortes desse tipo, é numa incursão dessas.

O que você tem, olhando a série de autos de resistência, é que, quando você tem essa curva para baixo durante a política das UPPs, é porque tem uma ordem, uma orientação na política de segurança que é a seguinte: “Policial, não atire, exceto em último caso. A política é não atirar”.

Agora, quando você sai de 644 mortes em confronto em 2015 para 1.024 ano passado – este ano vai para 1.500, o maior número em 30 anos –, você pode ler isso como uma política clara de comandos.

Nesse caso é do comando da intervenção: está liberado. “Policiais e militares, se precisarem atirar, atirem, não economizem. Nós vamos enfrentá-los”. E é esse o discurso não só do comandante da PM, mas do general Richard Nunes. O discurso é: “Nós só estamos reagindo ao que eles estão fazendo”. O cara faz uma ficção como se a estratégia dele não fosse fazer operações que têm enfrentamento.

Veja, você vai numa área onde tem 30 fuzis na mão de homens ligados ao crime. Se você vai naquela área, é claro que vai enfrentar 30 fuzis.

Ou vai fazer uma operação de inteligência, ou vai prender o comandante, o chefe dessa gangue, fora dali, quando ele for visitar a namorada ou visitar a mãe no Espírito Santo? Ou vai apreender o fuzil na Dutra, quando ele estiver entrando, ou vai apreender a caixa de munição na baía de Guanabara, quando ela tiver sendo entregue?

Não. Você faz uma opção por fazer uma operação com gente de fuzil entrando na favela. Aí você tem aumento de autos de resistência e diz: “Ah nós só estamos reagindo”. Não, eles estão com uma política que privilegia o confronto e as operações de enfrentamento. Quando você tem essa dinâmica de presença muito enraizada de gente carregando armas de guerra, é claro que vai haver confronto.

É lógico que vai haver mais mortes do lado dos criminosos, que não são treinados, que não têm tropa. O menino está ali, o cara chega com cinco. Ele chega planejado. É uma operação. E o garoto do tráfico está ali de manhã, de tarde e de noite, para o que der e vier. Quando ele vê a operação é um “barata voa”. Esse cara da contenção está ali para isso, para trocar tiro com a polícia para fazer com que quem está dentro possa guardar as drogas, esconder as armas, desmontar. É uma política que torna as mortes em confronto totalmente previsíveis. E torna as mortes em confronto resultado de uma determinação política.

É impossível haver redução sustentável de homicídios e aumento de autos de resistência. Sempre que há aumento de autos de resistência, há aumento de homicídios.

Qualquer policial que olha esse gráfico fala: “Nossa, a polícia está mandando matar, né?”. Não existe isso de policial atirando sem que seja uma orientação. Há uma determinação nos comandos. E, inclusive, há uma valorização. O policial chega no batalhão depois de uma operação dessas e recebe um tapinha nas costas: “Aí, guerreiro, fez o seu trabalho, né?”.

Quais as consequências disso?

Pergunta com que nervos ele vai trabalhar no dia seguinte? Na maior parte do mundo, um policial que mata alguém, seja por excesso ou por legítima defesa, deveria ser protegido, em um período fora do combate. A experiência de matar alguém é uma experiência muito traumática. Mesmo para um policial. Você vê o cara agonizando, o corpo quicando, e você depois ter que arrastar aquele corpo… Ou você vê o seu colega quase levando um tiro e você ter que tirar ele de uma coisa difícil. Tudo isso é um negócio que produz um ódio no dia seguinte.

Nós acreditamos é que é possível ter uma política de segurança que desestimule inclusive o criminoso de atirar como primeira opção. Foi isso o que aconteceu aqui nas UPPs. Quando houve uma determinação de não atirar e não matar, houve o seguinte: o criminoso também não atira.

Houve uma orientação de que os policiais iam entrar nas favelas, mas não iam entrar para matar. E os bandidos se retiraram.

Há muitas experiências no mundo em que você traça a política de segurança com a determinação: “Nós vamos reduzir todas as mortes, principalmente de policiais e mortes em confronto”.

Leia mais

- Desmilitarização. O Brasil precisa debater a herança da ditadura no sistema policial. Revista IHU On-Line, nº 497

- Intervenção militar não melhorou segurança no Rio, diz estudo

- O papel das Forças Armadas no Brasil e na América Latina

- Intervenção no Rio de Janeiro é mais uma encenação político-midiática. Entrevista especial com José Cláudio Alves

- Intervenção com militares no Rio é “licença para matar”, diz Conselho Nacional dos Direitos Humanos

- A polícia do Rio é a que mais mata no mundo

- Polícia do Rio matou 33% mais pessoas do que em novembro do ano passado

- Por que as polícias do Rio são tão violentas?

- Polícia mata uma pessoa a cada 3 horas no país que mata um policial todo dia

- Para cada quatro mortos pela polícia no Brasil, um policial é assassinado

- Polícia brasileira mata cinco por dia e é uma das mais letais do mundo

- “A Polícia Militar é uma invenção da ditadura”. Entrevista especial com Jair Krischke

- 'Policial não vê a hora de descer a mão em maconheiro da USP e viado'

- As favelas do Rio se levantam contra a truculência policial

- PM Juliane, morta por ser policial: um ataque aos direitos humanos

- Violência policial e detenções arbitrárias viraram regras em manifestações

- Mecanismos de controle policial não funcionam. Entrevista especial com Marcos Rolim

- Intervenção militar não melhorou segurança no Rio, diz estudo

- No Rio, grupos paramilitares aumentam violência após primeiro turno

- “Tudo indica que as chacinas estão se multiplicando no Rio de Janeiro”

- Os impactos da intervenção das Forças Armadas nos conflitos sociais. Entrevista especial com Rodrigo Ghiringhelli de Azevedo

- UPP: “a criação de uma nova ‘cultura da polícia’”. Entrevista especial com Felipe Brito e Pedro Rocha de Oliveira

- Apostas erradas transformam política de segurança pública em guerra

- Intervenção federal no Rio, a nova cara das ações militares que fracassam há décadas

- “Intervenção militar é legalizar a brutalidade do Estado”, afirma Luiz Eduardo Soares

- Como militares ganharam protagonismo inédito no Brasil desde a redemocratização

- A garantia da lei e da ordem como justificativa de intervenção militar na sociedade. Entrevista especial com Cláudio Silveira

- "Desde FHC, presidentes usam Forças Armadas como gambiarra"

- A rotina de violência policial em Acari, denunciada por Marielle

- As Forças Armadas não agem contra o 'caos', mas são parte fundamental dele

- Os impactos da intervenção das Forças Armadas nos conflitos sociais. Entrevista especial com Rodrigo Ghiringhelli de Azevedo