Barragens, grandes hidrelétricas, autoestradas e mesmo condomínios ou complexos de hotéis causam imensos impactos que vão muito além do meio ambiente. Segundo a psicóloga Carmem Giongo, esses megaempreendimentos incidem diretamente na saúde física e psíquica das pessoas que têm suas formas de vida impactadas pelas obras. “Temos uma legislação ambiental; esse processo de participação das pessoas é garantido pela legislação ambiental e deve ocorrer durante o processo de licenciamento da obra. Acontece que, de fato, nem sempre tem uma equipe adequada para avaliar os danos”, observa, pontuando que a questão não é a equipe, mas sim a falta de preocupação com a questão da saúde. Além disso, lembra que mesmo em casos em que há possibilidade de indenizações, as pessoas acabam tendo apenas o reparo material, sem qualquer assistência ou acompanhamento para a construção de uma nova vida. “Alagou a terra, paga a terra. Alagou a casa, paga a casa. Mas não se tem um olhar sobre o significado daquela casa, sobre as práticas sociais que acontecem naquela região e que vão deixar de existir”, assinala.

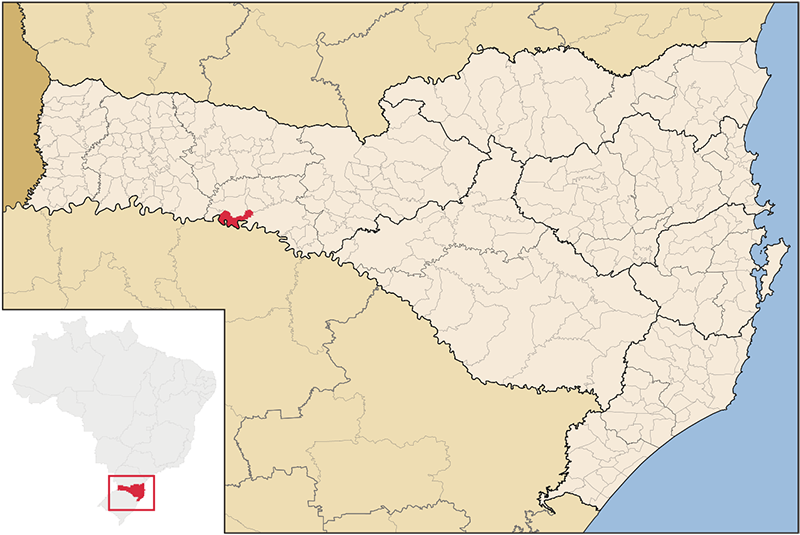

Na entrevista a seguir, concedida por telefone à IHU On-Line, Carmem traz o relato de sua experiência na pesquisa não somente com pessoas que têm de ser removidas de áreas que abrigaram barragens, mas, principalmente, pessoas que ficam, perdem a vizinhança e têm a paisagem completamente transformada. “Por exemplo, uma família que precisou sair da sua residência rural porque ficaram isolados, não tinham mais acesso à água, à energia etc. Essa família fala muito do sentimento de injustiça, porque, no entendimento deles, deveriam ter sido indenizados. Eles dizem que, apesar de a água não chegar na casa, a propriedade se tornou inviável, insustentável em função do isolamento”, explica. Ela ainda lembra das relações que as pessoas, no caso da Hidrelétrica de Itá, localizada entre os municípios de Itá, no estado de Santa Catarina, e Aratiba, no estado do Rio Grande do Sul, tinham com o rio, que agora sequer conseguem acessar. “Quando eu chegava no território, no início, olhava o lago gerado pela barragem e dizia: ‘nossa, que bonito que é aqui’. A população ficava muito ressentida, pois eles veem aquele cenário como um cenário muito triste, de destruição”, recorda.

A pesquisadora aponta que, mesmo com a legislação que se tem hoje, há impactos, que vão desde a projeção, passando pela construção até a entrada em operação da hidrelétrica, que não são mensurados. “Temos várias fases de implantação do empreendimento que vão significar impactos psíquicos diferentes e em distintos momentos, e também será diferente para aquele que vai, para aquele que fica e para aquele que muitas vezes deveria ser indenizado mas não é legalmente considerado atingido”, pontua. Carmem fica ainda mais impressionada porque, apesar de falha, a legislação impõe alguns limites. Entretanto, na atualidade, se quer justamente flexibilizar a legislação, retalhando o pouco que ainda cobre. “Precisamos desconstruir urgentemente essa ideia de que as hidrelétricas são uma fonte de energia sustentável. Com o crime ambiental que se comete ao realizar esses projetos, é inviável considerar uma energia hidrelétrica limpa, renovável, sustentável e de baixo custo. Desse modo, precisamos construir outras fontes de energia, mas também é preciso investimento público para conceber este outro cenário”, acrescenta.

Carmem Giongo (Foto: UFRGS)

Carmem Regina Giongo é graduada em Psicologia pela Universidade Feevale, especialista em Psicologia Organizacional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, mestre em Psicologia pela Unisinos, doutora em Psicologia Social e Institucional e pós-doutoranda em Psicologia Social e Institucional pela UFRGS. Também atua como pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Saúde e Trabalho - NEST da UFRGS e é docente do curso de Psicologia da Universidade Feevale. Realizou o Doutorado Sanduíche junto à Université Paris Ouest Nanterre La Défense, no Laboratoire Dynamiques Sociales et Recomposition des Espaces - LADYSS. Entre outras publicações, é autora de Bancários em sofrimento: uma análise da literatura nacional (Porto Alegre: wwLivros, 2016).

IHU On-Line — Em que consistiu sua pesquisa com pessoas que tiveram problemas psicológicos e sociais decorrentes do processo de instalação da Hidrelétrica de Itá?

Carmem Giongo — A minha pesquisa teve vários objetivos, e um dos centrais foi compreender como se constrói a banalização do sofrimento das pessoas atingidas pela construção de barragens. Existe no Brasil uma larga escala de publicações e estudos que evidenciam esses danos. Mas, recentemente, se vê um aumento nas mobilizações pela flexibilização da legislação ambiental. Também podemos perceber uma redução dos projetos que acompanham as populações atingidas. Assim, minha grande questão foi buscar entender por que os sofrimentos e os danos são banalizados, tanto pela legislação como pelos projetos dos empreendimentos.

A partir disso, uma outra frente de trabalho foi entender quais eram as dimensões e como se manifestava o sofrimento social e o sofrimento ambiental dentre as pessoas atingidas pelas barragens. E meu foco especial foi a Hidrelétrica de Itá.

Mapa mostra a localização da Usina (Fonte: Wikipedia)

Imagem da área da Usina de Itá (Foto: Prefeitura de Itá)

IHU On-Line — A senhora fala em sofrimentos negligenciados. Isso porque tanto a legislação como os estudos que se tem acabam sendo focados apenas nas pessoas e ambientes que são diretamente atingidos pela construção do empreendimento? Nesse seu estudo, a senhora volta o olhar, por exemplo, para as pessoas que não tiveram suas terras alagadas, mas que sofrem alguma consequência desse processo?

Carmem Giongo — Exatamente. No início da minha pesquisa, foquei em grupos que são um tanto quanto invisíveis para a legislação. São populações que chamamos de remanescentes, populações não deslocadas fisicamente, que seguem vivendo no entorno do empreendimento e, muitas delas, oficialmente e legalmente não são consideradas atingidas. Fisicamente, suas terras de fato não foram atingidas pelo empreendimento e por isso elas seguem vivendo próximo do empreendimento. Na sua maioria, essas pessoas não recebem indenização, pois legalmente não têm constituído esse direito. Além disso, mesmo pessoas indenizadas têm hoje um reparo apenas dos danos físicos. É o caso das comunidades que estudo.

Por exemplo, se foi alagada uma igreja ou uma escola, a construtora reconstrói esses prédios, mas não existe um projeto de acompanhamento dos efeitos sociais decorrentes da implantação do empreendimento. Muitas estruturas comunitárias de fato foram reconstruídas, mas, pela saída em massa das pessoas, esses locais acabaram ficando abandonados. Não houve um projeto de acompanhamento dos danos a longo prazo, dos danos sociais, sendo a reparação sempre muito física: alagou a terra, paga a terra; alagou a casa, paga a casa. No entanto não se tem um olhar sobre o significado daquela casa, sobre as práticas sociais que acontecem naquela região e vão deixar de existir. Nem sempre a indenização resolve, como, por exemplo, no caso da perda de território produtivo, pois a maioria são territórios indígenas e rurais.

Torre da igreja foi alagada (Foto cedida pela entrevistada)

IHU On-Line — Podemos afirmar que esses grandes empreendimentos transformam lugarejos em vilas fantasmas, pois algumas pessoas ficam, mas todo o entorno é desestruturado?

Carmem Giongo — Na minha pesquisa, percebo esse como o principal discurso das comunidades remanescentes. É um isolamento social causado pelas profundas transformações no território. É uma transformação econômica, produtiva, social, que faz com que algumas regiões do entorno do reservatório acabem ficando inativas. Algumas comunidades que tinham várias famílias com atividades muito ativas acabaram ficando com uma ou duas famílias. Além disso, muitas vezes ficaram isoladas, sem transporte público, sem facilidade de acesso. Então, o discurso das pessoas que hoje estão nesses lugares é bastante relacionado ao sofrimento social, à questão do isolamento territorial. É como se a região rural ficasse quase que morta, pois a comunidade fica muito isolada, muito sozinha na sua convivência.

IHU On-Line — A senhora, na pesquisa, chega a dar alguns exemplos, como igreja e salões comunitários que hoje sequer são visitados. Gostaria que destacasse mais essas situações.

Carmem Giongo — Quando a hidrelétrica foi implantada, boa parte das famílias que viviam nas regiões rurais foi reassentada até em outros estados, outras foram morar na cidade porque receberam indenização. As famílias que ficaram se viram sozinhas e nem todas conseguem manter as atividades comunitárias. Aos poucos, esses locais e os próprios comércios acabaram se tornando inviáveis pela falta de pessoas e de atividade comunitária. Para as pessoas que ficam, o impacto é muito grande, relacionado a essa perda social, perda ambiental, de acesso ao rio, de prática de trabalho relacionado ao rio, da própria paisagem, que se transforma profundamente. A professora Andréa Zhouri, que é antropóloga, traz o termo “deslocamento in situ”, que é um deslocamento em que o entorno da comunidade muda, mas a pessoa está no mesmo lugar. Essa mudança no entorno é tão grande que parece que a pessoa foi deslocada. Essa é a sensação das famílias que lá ficam.

IHU On-Line — Quem são essas pessoas atingidas?

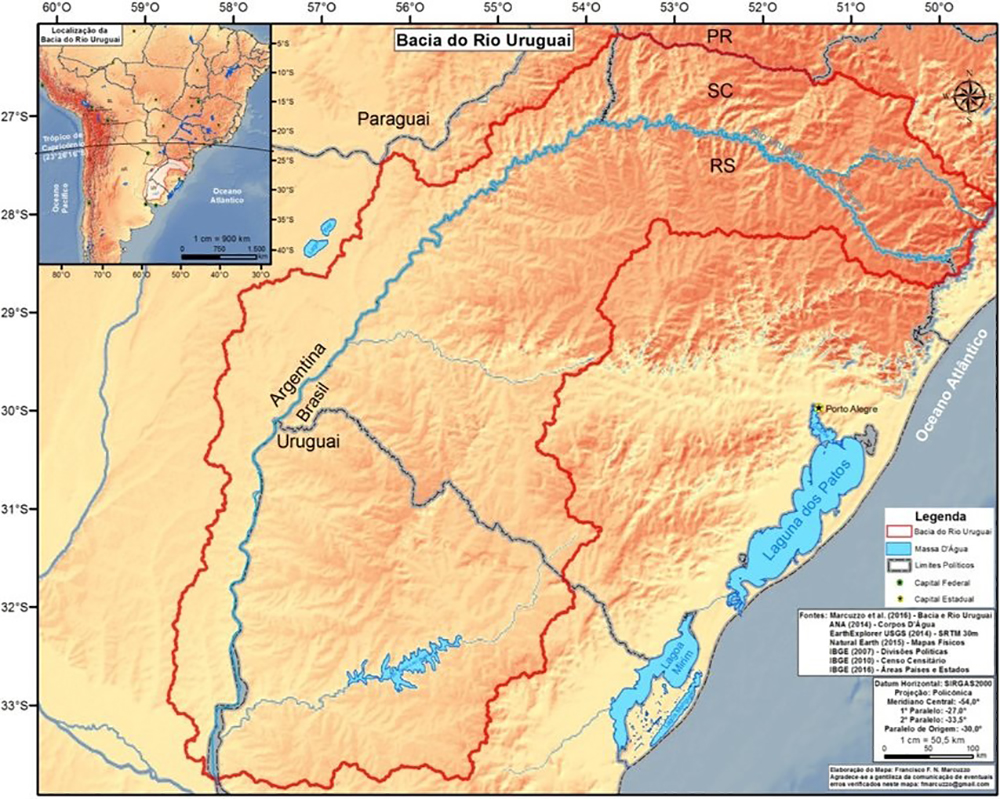

Carmem Giongo — No caso da Hidrelétrica de Itá e das barragens da região da Bacia do Rio Uruguai, são pequenos agricultores, basicamente da agricultura familiar, pessoas que possuem o território necessário para a produção da agricultura familiar ou de subsistência, ou mesmo para o cultivo de laranjas, de produção de leite ou de suínos. E são pessoas que descendem daqueles que colonizaram o lugar, por isso têm também uma vinculação muito forte com a terra, com o lugar, porque eram comunidades que eles próprios ajudaram a construir, alguns construíram as próprias casas. Além dessa ligação com a terra, ainda tinham um acesso muito importante ao rio, ao meio ambiente de modo geral. Há ainda algumas comunidades indígenas, principalmente como é o caso da Hidrelétrica Monjolinho, que estudei mais recentemente.

Mapa da bacia do Rio Uruguai (Foto: ResearchGate)

IHU On-Line — E as pessoas que saem desse seu lugar de origem, são indenizadas e compram uma outra propriedade, conseguem retomar a vida normalmente?

Carmem Giongo — Há uma série de fatores. Na Hidrelétrica de Itá, não estudei diretamente quem saiu, mas na hidrelétrica que fica ao lado, na foz do Chapecó, acabei estudando as pessoas que saíram. Quem sai normalmente vivencia uma mudança muito grande, tanto no trabalho quanto na vida social, porque são famílias que fazem um trabalho relacionado ao território, à terra. Muitas dessas pessoas vão para a cidade, e vários são até mais idosos. Muitos acabam não se adaptando à cidade e voltam a morar nas regiões mais próximas de sua comunidade de origem.

Nos reassentamentos da própria Hidrelétrica de Itá, conheci muitas pessoas que foram para o reassentamento e não se adaptaram porque é um clima diferente, é um território diferente. No caso de Itá, os reassentamentos foram na sua maior parte no Paraná, onde era bem mais frio, havia diferenças com relação à terra, ao relevo. Era uma realidade diferente e tudo isso implica em outros modos de trabalho, por isso muitos acabaram não se adaptando a essa realidade e voltaram para o território de origem.

Entretanto, há alguns exemplos que eu vejo e que são bem interessantes, relacionados à organização, especialmente os organizados pelo Movimento dos Atingidos por Barragens - MAB. Eles concebem reassentamentos rurais coletivos. Através da luta do movimento, conseguiram organizar alguns grupos de atingidos e reassentaram o grupo todo numa nova comunidade. Percebi que, por manter as relações sociais e o grupo estar bem ativo, algumas pessoas se mantêm até hoje nessas comunidades reassentadas e têm uma boa relação de trabalho comunitário. Acho que aí tem um exemplo de algo que pode significar uma proteção muito maior aos atingidos.

Na minha perspectiva, quem tem um risco maior de sofrimento psíquico são as pessoas deslocadas isoladamente. São as pessoas que saem sozinhas, que vão comprar uma terra na cidade e muitas vezes compram por um valor que a indenização não cobre totalmente, ou ainda vão mudar para outra cidade e, com isso, vão sofrer os impactos dessa cisão, a perda do território.

IHU On-Line — A senhora quer destacar que há a perda da relação com a terra, mas em muitos casos a perda da relação comunitária também.

Carmem Giongo — Exatamente, porque se pelo menos as práticas sociais são mantidas, há uma memória e se consegue manter algumas relações sociais. Agora, se essas famílias são retiradas e passam a viver sozinhas, é muito difícil essa reinserção social. Estamos falando de um processo que é diferente da mudança de endereço ou mesmo de cidade, pois geralmente a gente faz isso de forma planejada, temos um desejo. Assim, precisamos considerar que essas pessoas não sofrem só uma mudança, pois o deslocamento é involuntário, elas são obrigadas, ou seja, nenhum dos atingidos teve o direito de decidir ou não se queriam sair. Então, esse processo é muito mais grave no que diz respeito à adaptação, porque não foi uma escolha, e sim um deslocamento forçado.

IHU On-Line — A senhora poderia tipificar melhor esse sofrimento psicológico a que se refere, especificamente no caso de Itá?

Carmem Giongo — Os primeiros rumores de instalação dessa obra foram nas décadas de 1960 e 1970 e a hidrelétrica só entrou em operação em 2000. Minha pesquisa abrange a partir de 2014, portanto temos um período de tempo, quase meia década, e em cada período o sofrimento foi diferente. Temos o período, por exemplo, em que há os rumores da implantação do empreendimento, antes de a obra acontecer. Nessa fase, as pessoas não têm notícias oficiais da obra, apenas há rumores e a empresa vai se instalando ainda sem envolver as pessoas. Com isso, as pessoas acabam sofrendo muito, porque isso gera medo, insegurança, e elas deixam de fazer planos para o futuro porque não sabem se continuarão morando ali e o que será alagado.

Quando a obra é formalizada com os encaminhamentos necessários e a demarcação do território, as pessoas passam a discutir ou a se inserir nos movimentos sociais para participar do processo de implantação da obra, e geralmente esse momento é marcado por muitos conflitos. Na Hidrelétrica de Itá, tivemos vários integrantes da pesquisa que foram ameaçados de morte, que foram impedidos de se manifestar e tiveram várias situações de conflitos, porque se estabelecem vários grupos de oposição e os favoráveis. De fato, os atingidos têm pouquíssima participação nas próprias decisões que vão delimitar seu futuro de vida. Nesse período, dá para perceber um sofrimento muito relacionado aos conflitos decorrentes da implantação da obra, à falta de informação e já há o medo de ter que sair da região.

Instalada a obra e iniciada a remoção das pessoas, esse sofrimento passa a significar a perda das pessoas, tanto para quem fica — perde familiares, vizinhos e a comunidade como estava estabelecida – como para quem sai. Nas palavras deles, é como “romper o cordão umbilical”, é como “perder uma parte de si”. Assim, perder aquele território e aquela comunidade é como perder a identidade. É nesse período que muitas famílias me relataram algumas situações de tentativas de suicídio, outras pessoas tiveram doenças crônicas e, na representação social das famílias, esses adoecimentos estavam relacionados à perda do território.

Depois da saída das pessoas temos outra fase, que é a desocupação do território. As pessoas que ficam vão vivenciar sentimentos de isolamento, injustiça, muitos casos de depressão decorrentes do isolamento, além da falta de acesso a serviços públicos, porque teremos um esvaziamento dessa região. E essa situação é agravada com o passar dos anos, porque esse esvaziamento vem num crescente nessas regiões, uma vez que as terras também vão ficando desvalorizadas, a violência aumenta porque há menos pessoas residindo na região, serviços públicos são desativados e as políticas públicas deixam de acessar essas realidades. Assim, temos várias fases de implantação do empreendimento que vão significar impactos psíquicos diferentes e em distintos momentos, e também será diferente para aquele que vai, para aquele que fica e para aquele que muitas vezes deveria ser indenizado mas não é legalmente considerado atingido.

IHU On-Line — Qual sua avaliação da legislação existente e da atenção que o poder público e a sociedade em geral dão a esses empreendimentos?

Carmem Giongo — Temos uma legislação ambiental; esse processo de participação das pessoas é garantido pela legislação ambiental e deve ocorrer durante o processo de licenciamento da obra. Acontece que, de fato, nem sempre tem uma equipe adequada para avaliar os danos, principalmente os danos à saúde — que é o que estudo. Os projetos que ocorrem a partir da avaliação desses danos nem sempre são fiscalizados, eles tendem a acontecer até o início da operação da barragem ou só nos primeiros anos em que a barragem está em operação. Portanto, não há um acompanhamento longitudinal das pessoas atingidas e observamos que, no caso da Barragem de Itá, ainda tem um foco grande nos projetos ambientais — de educação ambiental, de reparação dos danos —, mas não observamos esse acompanhamento dos aspectos físicos e sociais relacionados às comunidades atingidas.

Temos uma legislação que garante, pelo menos, o licenciamento ambiental e a participação das pessoas, mas ela deveria ser ampliada, as pessoas deveriam ter muito mais espaços de participação. Temos, muitas vezes, indenizações que não consideram as particularidades das comunidades, das famílias. Além disso, temos pouca atuação, por exemplo, na mediação dos conflitos ambientais decorrentes da implantação de um empreendimento como este, e existe todo um movimento — que não é de agora, mas que tem se intensificado nos últimos anos — de flexibilização da legislação ambiental. Logo, a grande discussão estatal hoje é de não ter licenciamento ambiental para empreendimentos considerados estratégicos para o país; uma hidrelétrica entraria nesse caso.

Se já temos todo esse cenário com uma legislação interessante do ponto de vista do licenciamento – com falhas, mas existe –, imagina se passarmos a não ter licenciamento. Hoje, por exemplo, quem paga a empresa ou a equipe que vai fazer os relatórios de impacto ambiental é a própria construtora da barragem. Já temos, nesse ponto, uma problemática, porque a própria construtora vai contratar aqueles que vão analisar os danos e, muitas vezes, os danos levantados — como eu já disse — são físicos.

Estudei muito o EIA-Rima [Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental] nos relatórios de impacto ambiental da Barragem de Itá, e a maior parte dos danos levantados são físicos. Quando se levanta um dano social, se vê que não existe um projeto correspondente para esse dano e, assim, não se recebe uma política reparatória. Portanto é um cenário bem complexo. Esses empreendimentos ainda não têm visibilidade social e vimos isso pelo crime de Brumadinho, que é outro tipo de barragem, mas não deixa de ser um empreendimento. Também não temos visibilidade do risco que as pessoas correm vivendo nas proximidades. Na Bacia do Rio Uruguai, por exemplo, há uma série de hidrelétricas e poucas delas têm um plano de emergência com relação ao risco de rompimento. Então temos que avançar muito nesse sentido.

Região atingida pela barragem de Itá (Foto cedida pela entrevistada)

IHU On-Line — De que forma as pessoas que ficam abandonadas nesses lugarejos elaboram suas narrativas acerca de sua realidade? Qual o impacto disso na saúde mental delas?

Carmem Giongo — As histórias são várias, depende do modo como cada família vivenciou todas as etapas de implantação do empreendimento. Mas vai aparecer em falas. Por exemplo, uma família que precisou sair da sua residência rural porque ficaram isolados, não tinham mais acesso à água, à energia etc. Essa família fala muito do sentimento de injustiça, porque, no entendimento deles, deveriam ter sido indenizados. Eles dizem que, apesar de a água não chegar na casa, a propriedade se tornou inviável, insustentável em função do isolamento. Por isso, a vivência deles é de um sentimento de injustiça por não saberem onde procurar ajuda, por não terem seus direitos garantidos, por se sentirem enganados. Eles também falam da casa que construíram, das flores e árvores que plantaram e que hoje estão abandonadas, mortas. Ali veremos um sentimento de injustiça em relação a essa perda do que era deles, além da perda financeira.

Outro exemplo: uma família que permaneceu residindo na região, que foi indenizada e reconstruiu a casa, mas ficou numa comunidade que reduziu muito o número de pessoas. Nesse caso, a fala virá muito associada ao sofrimento da família como um todo: o filho que entrou em depressão porque perdeu os amigos, por exemplo. Essa família participava de festas e atividades sociais, mas hoje se sente sozinha, tem dificuldade de acesso à cidade, há o aumento da violência etc. Veremos também as histórias de famílias que perderam um familiar e que, na sua representação, associam doenças ao sofrimento decorrente das transformações ocorridas na comunidade. Veremos diferentes vivências relacionadas ou à injustiça ou à perda dos vizinhos ou ao adoecimento de um familiar; são múltiplas as experiências e as vivências.

Além disso, há a tristeza pela perda do rio, pois o rio Uruguai nessa região tem uma história muito importante. Eles mostram e guardam as fotos da beleza do rio como um rio vivo, com barulho da correnteza, com peixes e acessos. Hoje, o lago não é acessível como era o rio, se tornou perigoso, há várias mudanças ambientais relacionadas à água.

IHU On-Line — Quais os desafios para trazer essas realidades à tona, fazendo com que o Poder Público e a sociedade entendam esses empreendimentos como mais do que uma “grande obra de progresso”?

Carmem Giongo — Do ponto de vista da pesquisa, por exemplo, para quem é pesquisador e estuda a temática, é seguirmos estudando temáticas como essa. Há comunidades que são de difícil acesso para nós que fazemos pesquisa, mas precisamos seguir pesquisando para dar visibilidade a essa situação. É estar atento a esses locais, que também são invisíveis por estarem isolados. Nesse sentido, o poder público dos municípios atingidos tem um papel importantíssimo de acompanhar e levantar as demandas, de pensar ações.

Portanto, temos estratégias a partir da união do meio acadêmico, o setor público e os próprios movimentos sociais. O Movimento de Atingidos por Barragens tem um papel muito importante na visibilidade dessas populações. E nós, como cidadãos de modo geral, precisamos – pelas redes sociais ou pelos acessos que temos – fiscalizar, debater e acompanhar.

E, principalmente, precisamos desconstruir urgentemente essa ideia de que as hidrelétricas são uma fonte de energia sustentável. Com o crime ambiental que se comete ao realizar esses projetos, é inviável considerar uma energia hidrelétrica limpa, renovável, sustentável e de baixo custo – como está em vários discursos governamentais e na própria legislação. Desse modo, precisamos construir outras fontes de energia, mas também é preciso investimento público para conceber este outro cenário.

Existem vários estudos mostrando que as hidrelétricas, ao longo dos anos, não se pagam, pois o custo é tão alto que ela acaba não dando o retorno previsto. Isso sem falar nos danos sociais, humanos e ambientais. A sociedade precisa fiscalizar e debater isso para que tenhamos alternativas. Com relação aos próprios royalties — que são os valores que os municípios recebem como compensação financeira da geração de energia —, uma das lutas é direcionar parte desse valor para as comunidades atingidas. Aqueles que tiveram as maiores perdas e danos não se beneficiam dos ditos “progressos ou benefícios gerados” pela obra. Existem caminhos resolutivos no cenário que vivemos.

IHU On-Line — Quais os impactos que outros grandes empreendimentos, como estradas, condomínios, por exemplo, podem causar em termos de custo social para as sociedades em que estão inseridos?

Carmem Giongo — Nós que estudamos essa questão da injustiça ambiental ou dos grandes empreendimentos de modo geral, nos interessamos por todos os exemplos que você citou. Tem algo que é pouquíssimo estudado no Brasil, que é a implantação de grandes hotéis, de redes hoteleiras em espaços e cidades turísticas, ou os grandes condomínios — residenciais ou grandes prédios —, como na região em que vivemos.

Estamos vivendo, aqui em Porto Alegre, um processo de deslocamento de várias comunidades pela expansão do aeroporto e pela construção da ponte Porto Alegre-Guaíba. Nesses processos, também há pessoas atingidas e que são comunidades que pouco têm espaço de participação e de decisão sobre o seu deslocamento, porque a obra já está dada. Assim, acabam se tornando invisíveis, tanto na participação decisória quanto nos impactos vivenciados. Além desses, são vários os empreendimentos nesse sentido.

IHU On-Line — A senhora viveu entre essas pessoas. O que sentiu quando esteve entre eles, nesses lugares quase desertos na região da Hidrelétrica de Itá?

Carmem Giongo — Foram várias coisas. Encontrar um cenário e pessoas tão fragilizadas e tão necessitadas de um olhar do Estado, de um olhar público para sua vivência, foi muito difícil para mim. Às vezes, até pensava, como pesquisadora: “ah, estou exagerando, vou conhecer outra comunidade, talvez tenha uma realidade diferente”. Mas conheci todas as comunidades rurais do entorno do reservatório e a realidade não era diferente. Era difícil para mim acreditar que se chega a um cenário como esse. Minha inserção foi um processo lento, até entender a sutileza do sofrimento ambiental.

Quando eu chegava no território, no início, olhava o lago gerado pela barragem – aparentemente é uma paisagem bonita, tem as montanhas, o lago, parece um quadro – e dizia: “nossa, que bonito que é aqui”. A população ficava muito ressentida, pois eles veem aquele cenário como um cenário muito triste, de destruição, então eles se ofendem se falamos que aquela cena é bonita. Meu processo prolongado de inserção no campo me permitiu sentir um pouquinho o que eles sentem, até chegar ao ponto de eu olhar para as comportas da barragem aberta e sentir o significado daquela água naquele contexto.

Só entendendo o significado daquele território conseguimos compreender o dano que é o alagamento da terra. Esse sofrimento ambiental, essa vinculação e o sofrimento relacionado à perda do território, associado à injustiça que sentem que viveram, isso foi o mais difícil para compreender pelo olhar deles, foi o mais desafiador.

IHU On-Line — Deseja acrescentar algo?

Carmem Giongo — Durante a pesquisa, junto com os participantes, produzimos um documentário. O audiovisual, nessas situações, pode ser uma ferramenta muito importante para nós pesquisadores. Eu não sou da área do audiovisual, mas acabei produzindo o material, porque muitos participantes pediam para filmar as pequenas maquetes da antiga comunidade, eles queriam contar suas histórias e mostrar o que estava acontecendo. Assim, começamos a filmar e, junto com a Margot Filmes, de Chapecó-SC, que nos ajudou na edição, acabou surgindo o documentário, que os próprios participantes exibem, e também realizamos várias mostras coletivas.

Esses encontros para olhar o filme foram bem mobilizadores, reuniram as pessoas, foi possível debater, eles arquivaram o material e gostaram de ser ver no filme. Nessas situações de isolamento e invisibilidade, dentro de todos os cuidados éticos e dos caminhos possíveis, o audiovisual contribui muito, é uma ferramenta bem interessante de trabalho.

IHU On-Line – E esse filme está acessível? Como podemos fazer para assistir?

Carmem Giono – O filme será disponibilizado publicamente nos próximos meses. Por enquanto o acesso do trailer está disponível abaixo:

Atingidos somos nós - Trailer from Margot Filmes on Vimeo.