"Na Faixa de Gaza, as lideranças militares e do Estado estão agindo de acordo com um plano de limpeza étnica", salienta a coordenadora do Centro de Estudos Palestinos da USP

O genocídio perpetrado por Israel em Gaza é mais um capítulo da barbárie humana. São 656 dias de um drama humanitário cuja desumanização é arma de guerra. No relatório do Escritório de Mídia do Governo em Gaza, que marcou os 650 dias da guerra de Israel contra a Palestina, os números nos dão a dimensão que nenhum adjetivo seria capaz de fazer: mais de 67 mil mortos e desaparecidos, entre estes, mais de 19 mil crianças, sendo 953 bebês, e 12 mil e 500 mulheres. Estão entre os assassinados, 1 mil 590 profissionais de saúde, 228 jornalistas e 777 funcionários de ajuda humanitária. Com um palestino morto pelas forças israelenses a cada 12 minutos em julho, de acordo com dados da rede britânica Islamic Relief, cerca de 119 pessoas mortas por dia, este mês é o mais mortal desde janeiro de 2024.

Desde 7 de outubro de 2023, as Forças de Defesa Israelense – IDF já lançaram mais de 125 mil toneladas de bombas sobre a Faixa, destruindo 88% do território. Não obstante, o massacre toma contornos ainda mais escandalosos com a tática de guerra de impor a fome, a sede e as epidemias à população presa no enclave. Com a entrada de ajuda humanitária proibida e a pouca ajuda que há sob responsabilidade israelense, 877 civis foram mortos e outros 5.666 foram feridos enquanto aguardavam a distribuição de alimentos. Cerca de 80% da infraestrutura que distribui água foi destruída. Com a entrada de medicamentos inviabilizada, o socorro às vítimas e aos doentes, assim como as surtos de doenças, pioram ainda mais a situação dos palestinos.

Um plano, conforme explica a professora Arlene Clemesha, que está relacionado ao projeto colonialista de limpeza étnica de Israel. “Todas as ações israelenses, além das declarações de suas lideranças, apontam para o desejo de limpeza étnica da população da Faixa de Gaza. Ou seja, remover essa população e ocupar o território”, adverte.

Autora de Marxismo e judaísmo (Boitempo, 2025), Arlene é pesquisadora da História Árabe Contemporânea. Segundo aponta, na entrevista concedida por telefone ao Instituto Humanitas Unisinos – IHU, do ponto de vista militar, Israel já cumpriu sua missão. “Israel já destruiu a Faixa de Gaza, não tem mais o que destruir. Em termos de empreitada militar, a ação militar foi completada”, assinala.

No entanto, a população palestina é um entrave aos planos de Netanyahu. “É muito difícil remover 2 milhões de pessoas quando o Egito não quer recebê-los, a Jordânia tampouco, o Iraque nem pensar, a Síria e o Líbano não querem e os palestinos não querem sair”, pontua. “Com a população enclausurada, as pessoas estão morrendo de fome, estão morrendo de todas as maneiras possíveis, imagináveis e atrozes, porque no fim das contas a ideia é se livrar deles”, acentua.

Para a pesquisadora, o neoliberalismo e a extrema-direita tratam a população de Gaza como “excedente populacional”. Isto é, são pessoas descartáveis à luz do sistema, que visa maximizar os ganhos. “O sistema capitalista neoliberal ao extremo tornou grandes contingentes populacionais dispensáveis e levou a necessidade de lucro ao seu mais absoluto extremo e a necessidade de dominação por qualquer meio considerado legítimo para essa dominação”, constata.

Ao comentar sobre a crise de consciência do judaísmo, a professora da USP frisa que Israel se vale da narrativa sionista para continuar falando em nome de todos os judeus do mundo. “A narrativa sionista está sempre jogando para o futuro um medo do passado, que é o medo do Holocausto. Isto é, retroalimentando constantemente o medo do Holocausto. E, desta forma, criando amarra, relações afetivas e sentimentos de necessidade de coesão dentro de uma ideia sionista de existência do judaísmo”, esclarece.

Arlene Elizabeth Clemesha (Foto: Sérgio Tomisaki/Arab-Brazilian Chamber)

Arlene Elizabeth Clemesha é professora de História Árabe do Curso de Árabe do Departamento de Letras Orientais da Universidade de São Paulo (USP). Tem doutorado (2003) e mestrado (1998) pelo PPG em História Econômica da USP e foi pesquisadora visitante na University of Michigan at Ann Arbor (2001). Entre seus livros, destacamos, Marxismo e judaísmo: história de uma relação difícil (São Paulo: Boitempo); Palestine 48-08 (Tehran: DEFC em farsi e inglês); Edward Said: trabalho intelectual e crítica social (coorg./SP: Casa Amarela); Brazil and the Middle East: the Power of Civil Society (coorg./IRI-USP), além de textos publicados em inglês, espanhol, francês, italiano, árabe e farsi. Traduziu a obra de Edward Said ao português, incluindo o livro Freud e os não-europeus (Boitempo). É membro do Conselho Diretivo do Common Action Forum, sediado em Madri.

IHU – Qual é o plano de Israel para Gaza? E como avalia a “proposta vazada” em maio passado que revela o plano israelense de prender civis e dividir Gaza em três zonas isoladas e controladas militarmente?

Arlene Clemesha – Todas as ações israelenses, além das declarações de suas lideranças, apontam para o desejo de limpeza étnica da população da Faixa de Gaza. Ou seja, remover essa população e ocupar o território. Isso faz sentido dentro do que é o projeto histórico do sionismo de criação de um estado nacional judaico nesse território.

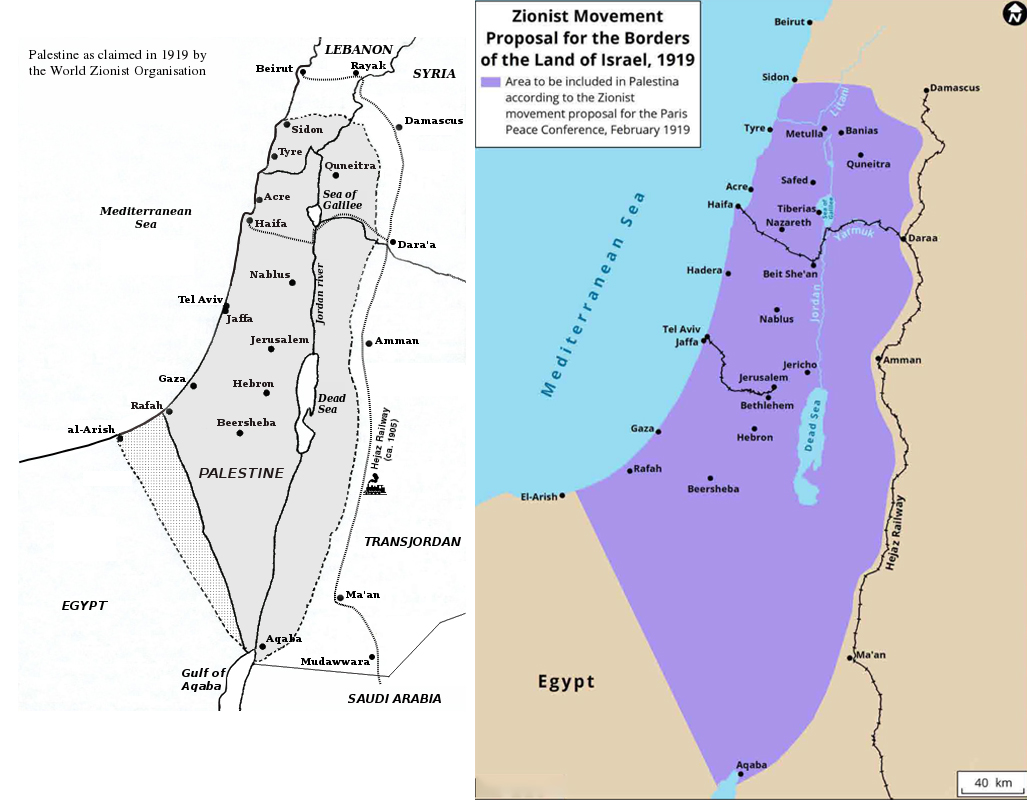

Os projetos sionistas apresentados em diferentes momentos ao longo do século XX apontam para o desejo de um território que é maior até mesmo do que a Palestina histórica. Por exemplo, o mapa apresentado pelo movimento sionista na Conferência de Paris, no pós-Primeira Guerra Mundial, em 1919, mostra um território reivindicado pelo movimento sionista que vai do Rio Litani até a fronteira do Sinai e para além do Rio Jordão. Então, mostra o que seria um território maior do que a Palestina histórica, englobando o sul do Líbano e o oeste da Jordânia. O que a análise histórica mostra é que existe um desejo expansionista israelense.

O Estado de Israel não fixou fronteiras até hoje. Desde sua criação, jamais fixou formalmente quais são as suas fronteiras, porque essas fronteiras também estão em expansão.

À esquerda, mapa original apresentado na Conferência de Paz, em 1919. À direita, versão colorida do projeto expansionista do sionismo (Foto: Wikimédia Commons e Shaul Arieli, respectivamente)

Agora, governos trabalhistas e liberais anteriores nunca disseram claramente que tinham essa pretensão, porque é no mínimo escandaloso dizer que existe a pretensão de expandir seu território realizando uma limpeza étnica maior do que aquela que foi realizada em 1948 [conhecida como Nakba], que já foi enorme. Israel foi criado em um território de onde foram expulsos 800 mil palestinos. Para a origem do Estado de Israel, tal qual como ele é hoje, com aquelas fronteiras que internacionalmente são aceitas, expulsaram 800 mil palestinos. Então dizer isso claramente para governos trabalhistas e liberais, nunca foi possível no cenário mundial, internacional de Nações Unidas.

O que acontece agora é que existe um governo de coalizão de extrema-direita, fundamentalista judaica que diz claramente: “nós queremos o território”. E diz não somente em relação à Faixa de Gaza, mas também sobre a Cisjordânia. Isso já foi declarado em janeiro de 2023, no começo desse governo, antes do início do genocídio, que a Cisjordânia será anexada e o palestino que resistir será “legitimamente eliminado”.

Historicamente sempre houve a chamada “questão demográfica”. Porque uma coisa é dizer que desejam o território e outra é “como se livrar da população?”. Vários planos surgiram ao longo da história. A partir de 1967 a ideia sempre foi fazer com que a população da Cisjordânia, que foi ocupada nesse ano, mantivesse os seus papéis, seu centro, com o estado da Jordânia, para não ser incorporado como cidadãos no estado israelense. Porque incorporar todos os palestinos como cidadãos no Estado de Israel iria alterar a configuração demográfica e teria, no mínimo, metade de judeus e metade de palestinos. E o Estado de Israel quer ser um estado judaico, não quer ter 50% de população palestina.

Vários planos surgiram ao longo dessas décadas, como, maneiras de enclausurar os palestinos e deixá-los dentro de bolsões territoriais e anexar todos os territórios com menor densidade populacional. Inclusive, a Autoridade Palestina foi criada para administrar esses bolsões territoriais na Cisjordânia. Ou seja, foram muitas tentativas, ensaios, planejamentos e ideias avançadas com esse princípio: o Estado de Israel quer aumentar seu território, mas não quer população palestina dentro dele, não quer dar cidadania a um palestino, alterando a configuração étnica do Estado judaico.

Na Faixa de Gaza, as lideranças militares e do Estado estão agindo de acordo com um plano de limpeza étnica. Porém, e muito difícil remover 2 milhões de pessoas quando o Egito não quer recebê-los, a Jordânia tampouco, o Iraque nem pensar, a Síria e o Líbano não querem e os palestinos não querem sair. Quando o Estado de Israel, em meio a esse genocídio, diz que “vamos fragmentar” – e já fragmentaram – em três pedaços e formar dentro desses "bolsões" campos de concentração, isso aponta que a população palestina está sendo colocada para dentro desses campos de concentração, dentro da Faixa de Gaza, que por si já é considerado um campo de concentração a céu aberto, e deixado à própria sorte. Não deixam a comida entrar, não entra medicamento, nada. E com a população enclausurada, o que vai acontecer? O que vem acontecendo: as pessoas estão morrendo de fome, estão morrendo de todas as maneiras possíveis, imagináveis e atrozes, porque no fim das contas a ideia é se livrar deles.

E, o pior de tudo, é que acaba de sair mais uma pesquisa – já saíram várias sobre esse tema –, dizendo que cerca de 67% da população de Israel concorda que ao avançar sobre a Faixa de Gaza, a população deve ser eliminada no processo. Ou seja, concorda com a limpeza étnica. O dado se refere a 67% da população israelense, sendo que 17% da população de Israel é Palestina. Portanto, a proporção de israelenses, judeus, que concordam com a limpeza étnica, é maior do que 67% da população. A pesquisa aprofunda e traz esses números de maneira mais detalhada.

Ao externar, ao dizer [que existe esse desejo de limpeza étnica], até se sente mal e pergunta... como poder ser? Mas tudo aponta para isso, desde o encadeamento das ações históricas e atuais e as declarações das lideranças radicais de direita e fundamentalistas judaicas dessa atual coalizão de governo, todas apontam para esta direção: o plano é realizar a limpeza étnica da Faixa de Gaza e depois a da Cisjordânia, que já começou, inclusive. Já houve 40 mil expulsos do Norte e a situação já é muito, muito grave.

IHU – Entre as muitas declarações de Trump, talvez nenhuma seja tão chocante quanto a que propõe transformar Gaza em uma “Riviera” no Oriente Médio. O que esse comportamento e desejo revelam não só sobre o presidente dos EUA, mas também sobre o momento histórico que vivemos?

Arlene Clemesha – Estamos vivendo um momento, para parafrasear um grande amigo e intelectual português, de brutalismo. Não é um termo dele, que já é utilizado dentro da academia, mas para falar sobre o momento atual. O brutalismo e o niilismo, que essa extrema-direita traz de maneira tão fácil, tira do bolso como um recurso absolutamente normal, é a normalização da morte, da necropolítica e da eliminação de pessoas.

A ideia dessas lideranças de extrema-direita é que realmente trata-se de um excedente populacional. Há um excedente populacional no mundo, que nem sequer serve mais como força de trabalho, como mão de obra e que é melhor se livrar dele. Isso vale para a Faixa de Gaza, em outras partes do mundo também, mas em Gaza de maneira muito crua, violenta e horrorosa – 70% dos mortos são mulheres e crianças.

Essas lideranças, no entanto, normalizam algo que seria inimaginável em outros momentos. A decência humana e a civilidade diriam que seria impossível normalizar, mas estão normalizando a eliminação de grandes contingentes populacionais. Isso porque o sistema capitalista neoliberal ao extremo tornou grandes contingentes populacionais dispensáveis, levou a necessidade de lucro ao seu mais absoluto extremo e a necessidade de dominação por qualquer meio considerado legítimo para essa dominação.

Transformar a Faixa de Gaza em uma Riviera é um dos sintomas mais atrozes disso que estamos vivendo. Mostrar um vídeo de inteligência artificial com essas imagens, que no fundo ocultam cadáveres e mais cadáveres por traz dessa imagem trumpista, é um triste espelho do mundo atual.

IHU – Qual a relação do Irã com a guerra em Gaza? Por que Israel atacou o país?

Arlene Clemesha – O Irã não tem uma relação direta com a guerra em Gaza. O que acontece é que o Hamas, o grupo da resistência palestina, buscou desde sua origem financiadores. Se no começo ele era financiado por Israel, hoje recebe recursos do Irã. Mas não foi o Irã que criou o Hamas. O Hamas não é um proxy do Irã, como eu já ouvi dizer em noticiários mal elaborados por aí. O Hamas surgiu na Faixa de Gaza para lutar contra a ocupação israelense nos territórios palestinos, goste ou não goste da sua ideologia. E recebeu, inicialmente, apoio e dinheiro de Israel, porque Israel via o Hamas como possibilidade e enfraquecer a Organização para a Libertação da Palestina – OLP, que era o grande inimigo da década de 1980. Minguando e deixando de haver o financiamento israelense e com o Hamas passando a fazer uma resistência verdadeira, pondo em risco o status quo da dominação israelense, o Hamas precisou buscar apoio em outras partes. O grupo já teve apoio de Bashar Al Assad, por exemplo, depois se voltou contra a repressão de Bashar à Primavera Árabe na Síria e saiu de lá. Esses grupos de resistência, a OLP antes do Hamas, sempre tiveram muita dificuldade de conseguir apoios e financiamentos para existirem. A OLP também viveu isso, migrando de país em país, buscando abrigo. A OLP acabou tendo apoio de Saddam Hussein na década de 1980. E o Hamas hoje tem o apoio do Irã.

O Irã tem vários motivos para querer apoiar qualquer grupo que desestabilize o poderio israelense no Oriente Médio. Porque o poderio israelense expandindo-se no Oriente Médio põe em risco a própria integridade territorial e permanência do governo iraniano. Porque Israel, declaradamente, quer mudança de regime no Irã e fragmentar o Irã em quatro partes, que é para melhor dominar e enfraquecer o país. Então, o país persa vai naturalmente conceder apoios para grupos que lutem contra esse expansionismo israelense em todas as frentes: militar, de fronteiras, de terras etc. Mas não dá para dizer que tenha nada além disso, são meramente alianças.

IHU – Israel já atacou o Líbano, mais recentemente o Irã e agora dá sinais de que deseja um conflito ampliado no Oriente Médio. O que está no cerne dessa guerra expandida na região?

Arlene Clemesha – Israel tem atacado outros países no Oriente Médio por alguns motivos. O primeiro e mais óbvio é que Israel é um estado em expansão territorial. Ele não determinou suas fronteiras porque ainda busca expandi-las. O Líbano foi um alvo, da Síria ele já anexou as Colinas do Golã e nesse momento ocupa territórios que vão além das Colinas do Golã. Com a Jordânia existe um acordo de paz desde 1994 e o governo jordaniano sempre foi muito conivente com a política israelense na região. O primeiro motivo é expansão territorial que faz parte das suas pretensões.

O segundo motivo, já que Israel tem essa política, há também seus inimigos. E sempre que ataca o Líbano, por exemplo, Israel não declara que quer expandir seu território, mas enfraquecer o Hezbollah, que é um inimigo que coloca em risco a sua segurança etc. Como o conflito vem de décadas, quem vê de fora muitas vezes tem dificuldade de saber quem começou e atacou primeiro e até entra em uma narrativa israelense de que “precisamos combater o Hezbollah para nos defender, porque eles nos atacam”. Claro que a mídia, antes disso, não mostrou nos mísseis e os ataques israelenses ao território libanês. E cria essa sensação de que é um “ciclo de violência”.

Eu chamo o leitor a desconfiar desse termo e tentar olhar historicamente para a origem dos problemas, para não se deixar levar pela ideia de que estão todos errados, que tem um ciclo de violência que não tem saída. Tem saída, a saída passa pela busca de justiça e fim de qualquer agressão. O crime de agressão é considerado o “crime dos crimes”, porque ele é o que dá origem a outros crimes, inclusive limpezas étnicas e genocídio.

Na relação de Israel com seus vizinhos, temos que nos perguntar primeiro qual foi o território que expandiu, que cresceu. Israel cresceu para cima das Colinas do Golã, Cisjordânia e da Faixa de Gaza. Isso depois de ter sido ele mesmo criado em um território que era árabe – o movimento sionista é um movimento europeu que veio para a região, apoiado por um grande imperialista da época, a Grã-Bretanha. Tem uma conjunção de fatores para entender esses ataques.

Tem a ideia de que Israel dificulta a compreensão por mais um motivo: dizer que ele mesmo está em risco existencial, que se ele não atacar e combater seus inimigos na região, os inimigos irão eliminar o Estado. Essa é uma ideia que é fomentada dentro da narrativa sionista desde o início da própria existência do Estado de Israel. A ideia de que ele é um pequeno país lutando contra um mar de muçulmanos e árabes hostis. Não precisava ser um mar de muçulmanos e árabes hostis se houvesse respeito à lei internacional, à justiça e aos direitos humanos e, portanto, negociações e paz. Faz décadas que o caminho dessa região e as ações do Estado Israel tomam é o caminho do confronto. Ao fim e ao cabo, a pergunta é: por quê? Porque Israel tem uma política expansionista.

Evolução da ocupação Israelense em Gaza até 2023. (Arte: Agência Brasil)

IHU – Como acontece o processo de desumanização dos palestinos na Faixa de Gaza e por que este gesto é importante para os interesses do Estado de Israel?

Arlene Clemesha – A desumanização dos palestinos acontece desde os primórdios do movimento de colonização sionista da Palestina. Aliás, como todo em todo o colonialismo, a desumanização do nativo, a retratação desse nativo como um ser não civilizado, atrasado, que precisa “receber o progresso do colonizador”, faz parte do processo. No caso da Palestina é uma colonização de assentamento, que não visa explorar a mão de obra barata da população autóctone, mas visa substituir essa população. A desumanização se dá no sentido de facilitar a expulsão. Isso aparece claramente nos documentos, relatórios, atas de reuniões em que o palestino é chamado do “camponês miserável que precisamos incentivar deixar sua terra e desistir de voltar”. No fim do século XIX já tem uma passagem desse tipo no diário do Theodor Herzl, que foi o criador da organização sionista.

Essa desumanização atingiu várias formas, mas principalmente ela vem crescendo, nunca deixou de crescer. O palestino, mesmo dentro de Israel, ou seja, aqueles 17% de palestinos que têm cidadania israelense, não têm direitos plenos, não têm os mesmos incentivos nas suas escolas, nos seus bairros residenciais, não têm o mesmo atendimento, oportunidades e carreira. Há leis que valem somente para os palestinos, que são leis de emergência e de exceção. Até 1966 viviam um regime militar. Hoje os palestinos da Cisjordânia e da Faixa de Gaza que vivem um regime militar por parte de Israel.

Há uma situação toda que gira em torno e que depende desse rebaixamento do palestino para conseguir justificar, ser aceito nacional, interna e internacionalmente. Os Acordos de Oslo, por exemplo, o momento em que o mundo mais teve esperança em relação a uma paz na região: vimos as duas partes – Israel e Palestina – ingressarem nessa via de negociações de maneira muito desigual. O peso político israelense era muito maior do que o peso político de Yasser Arafat, que, afinal de contas, era apenas uma liderança árabe. O mundo já está acostumado com todo o século XIX de orientalismo e de diminuição do árabe e do muçulmano como parte da facilitação da empreitada de conquista europeia sore o Islã – e isso continua.

Inclusive, temos um exemplo muito claro de como isso funciona no Brasil: é o preconceito contra o negro, que também vem de muito longe. As pessoas muitas vezes fazem declarações e têm atitudes racistas sem nem perceber, mas que são extremamente racistas. Por isso, precisamos de leia e mais leis, iniciativas e conscientização para conseguir extirpar isso da sociedade e ainda não conseguimos. Continuamos sendo um país extremamente racista. É assim que funciona: é fascismo puro. O colonialismo sempre andou de mão dadas com o racismo. E o racismo existe justamente para facilitar a dominação colonialista do território e a expulsão ou dominação do nativo. É a mesma história que aconteceu em tantos outros lugares e que acontece hoje na Palestina. Porém, atingiu um nível muito grave.

A partir da criação do Estado de Israel e partir do seu ingresso na ONU, quando pensamos que o país passaria a respeitar leis internacionais e os limites impostos pelos países e pela ONU, isso não aconteceu. Israel desde a sua fundação até hoje vem testando os limites da lei internacional, sempre avançando as linhas vermelhas e do que não seria permitido na lei internacional.

Por exemplo, as Convenções de Genebra proíbem a transferência de população civil de um país para dentro da região conquistada e ocupada militarmente. Israel fez isso na Cisjordânia desde o primeiro dia da sua ocupação militar na Cisjordânia, em junho de 1967. Quando passou a transferir população israelense para dentro da Cisjordânia – os colonos israelenses. Hoje existem, contando Jerusalém Oriental, que é ilegalmente anexada por Israel – outra linha vermelha ultrapassada –, 800 mil colonos ocupando a região. Isso é ilegal, mas Israel nunca se importou que fosse ilegal. Anexação de Jerusalém Oriental, a utilização da água da Cisjordânia, a proibição de movimento... tantas e tantas coisas que são ilegais, mas Israel nunca foi obrigado a responder por elas.

Os países, sempre a partir da lógica da necessidade de compensar Israel pelo crime do Holocausto, já que Israel falaria em nome dos judeus, mesmo que nem todos os judeus do mundo aceitem e concordem que Israel fale em nome deles – e estão mostrando hoje isso. Mas a lógica criada foi esta: Israel passou a falar em nome do judeus do mundo e a Europa passou a compensar o Holocausto apoiando Israel incondicionalmente, assim como os Estados Unidos, a partir da Guerra Fria, com todo o tipo de apoio, a despeito das políticas e ações criminosas que foram avançando desde 1947 até hoje dos israelenses em relação aos palestinos. Foram inúmeros massacres, expulsões, leis restritivas e de segregação.

O apartheid que hoje as principais instituições de direitos humanos e a ONU reconhecem que existe em relação aos palestinos da região – uma segregação forçada criada por Israel – sempre existiu, não foi a partir dos anos 2000. O reconhecimento dele veio a partir do ano 2000, mas a historiografia mostra que a segregação e o apartheid foram implementados de 1958 a 1950, que foi aquele período de formação das principais leis e estruturas do estado israelense. É um processo longo que explica como chegamos a esse absurdo de hoje.

IHU – Em que sentido o judaísmo vive uma crise de consciência em relação ao massacre em Gaza? Como se caracteriza esta crise?

Arlene Clemesha – Existem duas ideias. Primeiro, percebemos que o genocídio em Gaza teve um efeito extremamente profundo e disruptivo nas comunidades mais tradicionais de judeus, como, em Nova York, Estados Unidos, onde há a maior concentração mundial de judeus fora de Israel. E o movimento de saída, de afastamento, principalmente dos setores mais jovens em relação às diretrizes das comunidades várias comandadas várias, comandadas tipicamente por entidades, congregações e sinagogas de caráter sionista que construíram ao longo das últimas décadas uma relação muito intrínseca entre judaísmo e sionismo. São coisas muito diferentes judaísmo e sionismo, mas Israel, que é um estado sionista, criado por um movimento sionista, passou na década de 1950 a falar em nome de todos os judeus do mundo, e ainda dizer que a sua existência era necessária para garantir a segurança de todos os judeus. Essa narrativa sionista está sempre jogando para o futuro um medo do passado, que é o medo do Holocausto. Isto é, retroalimentando constantemente o medo do Holocausto e, desta forma, criando amarra, relações afetivas e sentimentos de necessidade de coesão dentro de uma ideia sionista de existência do judaísmo.

A partir do horror do genocídio essas camadas jovens começam a romper com esse establishment e essas lideranças comunitárias e com o sionismo delas. Ou seja, a não aceitar que falem em seu nome e muito evidentemente. Porque, afinal de contas, um dos principais motes dos seus movimentos e manifestações, nos Estados Unidos, no Brasil e em várias pares do mundo, tem sido: “Não em meu nome”, “Genocídio, não em meu nome”, “Israel, não fale em meu nome”.

Ao mesmo tempo, essas camadas jovens estão rompendo com esse establishment sionista que há tanto tempo conduz os assuntos comunitários, estão chegando a um ponto que, para romper com isso, estão rompendo também com a própria maneira de viver seu judaísmo e estão reinventando essa maneira para dizer: “Israel não é importante para a minha identidade judaica”. Sendo que o mais comum, e a maioria vai dizer que “Israel ainda é importante para a minha identidade judaica”, porque essa foi a relação criada pelo Estado: de ser representante de um estado judaico e dos judeus do mundo.

Então, essas camadas jovens estão dizendo que Israel não é importante parta a sua identidade judaica e estão buscando reinventar suas tradições e comemorações. As relações familiares foram afetadas, é algo muito profundo para esses grupos e, ao mesmo tempo, algo muito emancipador e libertador: descobrir que são judeus, independentemente de Israel. Esse símbolo judaico-sionista é algo que, para eles, deixa de ter importância.

Quando alguns autores elaboram que há uma crise do judaísmo, não é apenas uma crise do sionismo. Não é apenas dizer que tem muitos judeus que eram sionistas e deixam de ser porque acha que tem alguma coisa errada; essa ideologia sionista "está levando o Estado a cometer um crime com o qual eu discordo". O sionismo é uma ideologia política ancorada no colonialismo, pois não existe sionismo sem colonialismo. Alguém pode até querer discutir teoricamente ou filosoficamente se tem sionismo sem colonialismo, pode-se discutir, mas historicamente nunca houve. O sionismo dependeu do nacionalismo judaico surgido na Europa para se realizar desde o início – isso ficou muito claro. E passou a articular a ideia de que só podia se realizar de maneira colonialista, ou seja, além-mar, em outro território fora dali. E esse território seria a chamada Terra Santa.

Não é apenas dizer: “Eu não tenho nada a ver com o sionismo”. Mas, ao fazer isso, os judeus estão reinventando a identidade judaica, sua maneira de ser, de praticar e de se sentirem judeus. Essa crise do judaísmo é uma crise que diz que há um certo judaísmo que está atrelado ao sionismo e uma certa prática de convivência comunitária que nós não queremos. Por isso que alguns autores têm extrapolado não só a ideia da crise do sionismo, mas para uma crise do judaísmo. Não é o que o judaísmo seja uma religião que vai morrer – não é isso. É que dentro dos setores comunitários, religiosos e tradicionais judaicos, cria-se uma crise gerada a partir desse trauma de ver o seu país de referência, o Estado de Israel, realizar um genocídio, essa crise está levando a uma reinvenção da maneira de ver e viver a própria maneira da identidade judaica. É nesse sentido.

Uma crise evidentemente que tem tido resultados muito interessantes, que tem trazido transformações nesse panorama jovem principalmente, dos judeus ao redor do mundo.

Essa questão está colocada no meu livro, Marxismo e judaísmo.

Capa do mais novo livro de Arlene Clemesha (Foto: Divulgação)

IHU – O que as entidades internacionais podem fazer em relação ao massacre às milhares de pessoas palestinas, sobretudo considerando que dois terços das vítimas são mulheres e crianças?

Arlene Clemesha – Caberia ao Conselho de Segurança da ONU aprovar uma resolução pelo fim dos ataques israelenses e o envio dos “capacetes azuis”, uma força de paz, do terreno, para impedir a continuidade do que está acontecendo. Porém, sabemos que a entidade nunca vai aprovar uma resolução porque tem o veto norte-americano. Nada indica que o Conselho de Segurança tomará a atitude que é esperada desde o início desse genocídio. Inclusive, no primeiro mês, quem tentou negociar foi o Brasil, porque exercia a presidência rotativa do Conselho. Por duas vezes as resoluções avançadas foram derrubadas por veto do Estados Unidos. De lá para cá outras também foram derrotadas. No panorama atual, está fora de cogitação o Conselho de Segurança tomar essa atitude.

Cabe, portanto, aos países tomar para si a aplicação da lei internacional, que diz, em suas várias convenções e cartas, que os países não devem manter apoio a uma situação de violência extrema na lei internacional, como é um morticínio desses que está acontecendo, com todas as características de provável genocídio, para usar os termos da Corte Internacional de Justiça. Em janeiro de 2024, essa Corte já julgou a probabilidade de um genocídio e já emitiu a ordem de que os ataques deveriam parar, porque havia um sério de risco de se configurar como genocídio. Foi isso o que a corte disse lá atrás e o caso continua ativo.

E mesmo a Corte Internacional de Justiça julgando que existe um genocídio, ela não tem exército ou força militar. Quem tem a capacidade de aplicar força militar é o Conselho de Segurança. Mesmo assim, o resultado, de um julgamento na Corte Internacional de Justiça e de as pessoas entenderem que é um genocídio, que a lei internacional diz que os países individuais que são membros da ONU, signatários de todas as resoluções de lei internacional, não podem apoiar uma situação dessas. Como que se mostra a falta de apoio? Com isolamento. Cada país deve agir de maneira pacífica.

IHU – Francesca Albanese, relatora especial da ONU para os territórios palestinos ocupados, lançou no dia 1 de julho o relatório Da Economia da Ocupação à Economia do Genocídio, onde indica o nome das corporações que cooperam com Israel. Como essas empresas, bancos e até universidades sustentam a ideologia política que permite a colonização de terras palestinas?

Arlene Clemesha – Eu vou voltar um pouquinho, já que você comentou do relatório da relatora especial da ONU para os territórios palestinos ocupados, Francesca Albanese, em que ela aponta essas empresas.

O conjunto da sociedade civil palestina, suas organizações, em julho de 2005 lançou um apelo por boicotes, desinvestimentos e sanções, e utilizou como argumento jurídico – é isso que quero esmiuçar para completar a resposta anterior – o fato de que em julho de 2004 a Corte Internacional de Justiça julgou o muro israelense do apartheid, que não está na suposta fronteira entre Israel e a Cisjordânia, mas que ocupa mais terras e corta vilarejos. Tratava-se uma opinião consultiva, justamente porque a Corte não tem poder de aplicar sua resolução.

A opinião consultiva da Corte dizia que aquele muro era ilegal e que todos os países signatários da Corte Internacional de Justiça, que por sinal são os países membros da Assembleia da ONU, porque a Corte faz parte da estrutura da ONU, todos os países signatários tinham a obrigação de não prestar assistência ou apoio à situação que permitia a existência do muro. Isso significa que a Corte está dizendo que os países têm que pensar nas suas ações, porque se as ações, de alguma maneira, ajudar aquele muro a ficar de pé, esses países estão violando a lei internacional. Esses países fizeram alguma coisa? Nada.

Com isso, o movimento palestino resolveu lançar uma campanha de boicotes, desinvestimentos e sanções, com base no exemplo da África do Sul, que derrubou o apartheid, e no caso da Palestina, até que haja justiça, direitos humanos, resoluções respeitadas da ONU e assim por diante. Iniciou-se uma campanha mundial. De lá para cá, chegou-se a um consenso tão grande de que a única coisa que pode realmente parar Israel é o boicote. Foi nisto que a relatora focou no seu último relatório: qual é o papel das corporações? E essas corporações não existem soltas no mundo, elas têm base, sedes em diferentes países. E têm negócios com a ocupação, elas lucram com a ocupação, fomentam a economia israelense e Israel utiliza esses dividendos e recursos para manter a sua ocupação em pé. É toda uma estrutura.

Além disso, tem toda uma construção midiática, conhecimento acadêmico de veiculação de notícias, muito viciado em aceitar, sem olhar crítico, tudo o que o governo israelense declara. Os veículos de comunicação daqui, por exemplo, muitas vezes reproduzem na íntegra as declarações. Porém, é um governo que está em violação internacional. O que interessa em ouvir a declaração deste governo? Será que não deveríamos desconfiar que o governo que está em violação internacional não está dando uma declaração muito favorável à manutenção da paz mundial? Será que não tem algum problema nessa declaração? Será que, ao reproduzir essa declaração, não estamos colaborando para a manutenção daquela situação porque está corroborando e replicando uma narrativa que sustenta uma ação belicista, usurpadora de ocupação militar israelense que vem dizimando e expulsando a população Palestina? Mas isso parece que não passa pela cabeça das pessoas.

Essa estrutura de apoio a Israel cobre todos esses âmbitos, desde a política internacional, passando pela economia, corporações, academia e a mídia. É toda essa estrutura que precisa ser colocada em xeque.

IHU – Está em discussão um acordo de cessar-fogo. Como avalia a proposta?

Arlene Clemesha – A questão para o Hamas, nas negociações que estavam acontecendo, é que não há uma garantia firme, forte e confiável o suficiente de que Israel vai retirar suas tropas da Faixa de Gaza e parar os ataques aéreos contra os palestinos.

Quanto aos prisioneiros, que nesse momento não são mais reféns, porque não são civis, mas militares e, portanto, prisioneiros de guerra, o Hamas falou que não haveria nenhum problema, que poderiam ser devolvidos mediante essa troca, ou seja, Israel para de atacar e se retira do território.

O Hamas já disse muito claramente que aceita não fazer parte do novo governo Palestino da Faixa de Gaza. O grupo aceita abrir mão para que haja um governo que seja tecnocrata, de coalisão com todas as organizações palestinas, incluindo a OLP. Ou seja, ele já disse que sair do governo na Faixa de Gaza não é problema. O que ele não está disposto, que é o que tem sido uma exigência israelense, é se desarmar completamente, entregar todas as armas e abrir mão do braço armado. O Hamas tem um braço armado chamado de Brigadas Al-Qassam. O Hamas exige uma garantia de que realmente vai retirar seu exército da Faixa de Gaza.

IHU – Temos visto declarações do primeiro-ministro israelense e da cúpula do governo de que “ninguém vai nos parar”, de que “crianças são inimigas”, de que “ninguém nos impede”. A senhora vislumbra a possibilidade de um fim para esse massacre imposto por Israel a Gaza?

Arlene Clemesha – É desolador avaliarmos a situação e chegar à conclusão de que não temos elementos que nos permitam tirar uma conclusão favorável. Não há. Desde 2005 e 2006, quando Israel retirou seus colonos que estavam dentro da Faixa de Gaza, fechando a Faixa e passando a controlá-la com território hermeticamente controlado de fora para dentro, com controle do espaço aéreo, marítimo e Gaza ser transformada em uma prisão a céu aberto. O que já era muito ruim e restrito, a partir de 2006 virou uma prisão a céu aberto.

De lá para cá, houve quatro grandes e até oito, contando os não tão massivos, ataques israelenses, que são chamados, dentro do jargão israelense, de “aparar a grama”. De tempos em tempos Israel largava uma bomba matando 1 mil e 200 pessoas, outro matando 2 mil e 200 pessoas, outro matando 350. Nisso, a grande maioria é de mulheres e crianças, como sempre. Isso antes do genocídio começar.

Quando o Hamas lançou o ataque de 7 de outubro, que ninguém em sua são consciência vai defender algo atroz que causou a morte de tantos civis, já havia uma esteira de ondas de ataques enormes israelenses sobre a Faixa de Gaza. Agora que tem um governo de extrema-direita e direita, fundamentalista, pior do que qualquer outro governo de direita criado a partir dos anos 2000, quando vimos essa transição e governos israelenses cada vez mais à direita. Hoje nós temos o pior governo desde então.

As piores declarações estão sendo expostas, emitidas e faladas e, infelizmente, não temos de onde tirar que isso vai parar. Agora, o que também se analisa: Israel já destruiu a Faixa de Gaza, não tem mais o que destruir. Em termos de empreitada militar, a ação militar foi completada. Genocídio não é só bomba, mas também é matar de fome e de falta de condições de sobrevivência. Quando é intencional, quando se quer alterar a configuração étnica de um território. Nesse sentido, lamentavelmente não temos elementos para dizer [que vai acabar]. Não temos sinais de que o Trump querendo responder para sua base MAGA pode dizer que não quer mais gastar recursos americanos nesse conflito. Essa é só uma parte do problema que pode até acontecer.

Israel já cumpriu sua missão militar na Faixa de Gaza em termos de bombardeios. Mas quanto a realmente trazer justiça, dignidade, reconstrução para Faixa de Gaza, parar a dinâmica colocada em ação, que é uma dinâmica de limpeza étnica, é desesperador chegarmos à conclusão de que não há elementos para uma percepção otimista.