Historiador mergulha nesse modo de uso da terra numa era prussiana pré-1850, analisa os reflexos na colonização germânica no Brasil e revela que essas experiências têm muito a dizer sobre os problemas atuais

Até hoje, no Brasil, a terra é sempre um ponto de tensão. Com a emergência climática ameaçando o planeta, discutir a posse e os usos da terra, bem como a preservação de áreas naturais, extrapola o debate e faz avançar sobre questões sociais, políticas, econômicas, ambientais e históricas. Nesse sentido, a História Ambiental tem surgido como uma saída possível para olhar as complexidades do passado a partir dos desafios atuais. O historiador Eduardo Relly mergulhou no passado das chamadas comunas alemãs, para trazer justamente uma outra visada. “Em geral, historiadores acreditaram que as famílias alemãs eram entusiastas do sistema de propriedade privada, mas o que me parece ter ocorrido é que a despossessão dos direitos comunais transformou a oferta de terras no Brasil como a última tábua da salvação”, adianta.

Em entrevista concedida por e-mail ao Instituto Humanitas Unisinos – IHU, Relly ilumina a perspectiva de que, talvez, os colonos alemães, no Brasil, fossem muito mais associativistas do que propriamente donos e senhores de terras. Ele reconhece que “no fim dessa história, terras foram concedidas ou subsidiadas aos alemães de modo bastante vantajoso – tendo como pano de fundo a expropriação dos territórios pertencentes aos povos tradicionais”. Mas esses colonos chegam ainda como uma carga muito forte da experiência comunal. Aliás, é justamente o fim desse modo de produção que os expulsa da terra no país de origem.

Até as reformas liberais de fins do século XVIII e início do século XIX, explica o historiador, o povo vivia em commons, com uma vida comunitária de gestão e uso da terra. “O fim dos commons mercantilizou a sociedade, fechou a floresta e indicou um valor para seus recursos, deu um valor numérico à terra, tirando do camponês seu direito mais fundamental e tradicional”, explica. Isso os empurrou para a indústria nas cidades que, por sua vez, não os absorve, transformando-os em emigrantes.

Mas o que é de tão interessante nesse sistema e o que o diferencia da lógica feudal? Relly observa que “os commons e as comunas agrícolas existiam, portanto, dentro do modelo feudal, mas as obrigações camponesas eram menores nas regiões onde o comunalismo fincou pé”. “O que podemos dizer da experiência das comunas alemãs é que elas se mantiveram como um sistema social e ecológico por séculos. E, em geral, com sucesso”, completa.

É por isso que esse modo de vida, produção e uso da terra pode ser lido como uma chave para o modelo hegemônico de agronegócio, baseado no latifúndio e na propriedade privada, como conhecemos hoje. “As comunas alemãs eram sistemas de regulação das capacidades dos ecossistemas e, com base nesse princípio, a regulação intracomunitária agia. Há um link inegável entre a contemporânea ideia de reforma agrária (ecologizada) e os commons”, compara Relly.

Na entrevista, o pesquisador, que vive em Jena, Alemanha, também analisa o que tem visto dos debates da crise climática a partir do norte Europeu e destaca como a imagem do Brasil é pintada no Velho Mundo. Por fim, ainda pontua a repercussão, na Alemanha, do resultado do primeiro eleitoral e como o parlamento de extrema-direita recém-eleito deve incidir sobre as questões ambientais no Brasil.

Eduardo Relly (Foto: Arquivo Pessoal)

Eduardo Relly é historiador ambiental, atualmente realiza pesquisa em nível de pós-doutorado (Wiss. Mitarbeiter) na Universidade Friedrich Schiller de Jena, Alemanha. Atua no projeto colaborativo “Mudanças estruturais da propriedade” (subprojeto JRT03: “Propriedade sobre recursos genéticos”). Possui mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento, pela Universidade do Vale do Taquari – Univates, e doutorado em História, pela Universidade Livre de Berlim, em 2019. Tem atuado no meio acadêmico brasileiro e alemão, assumindo cargos de pesquisa e ensino em Bielefeld (BGHS – Uni Bielefeld), Munique (Rachel Carson Centre – LMU München) e São Leopoldo/Porto Alegre (Unisinos).

IHU – No que consiste a História Ambiental e que outra leitura sobre o processo de colonização alemã no Brasil meridional ela pode trazer?

Eduardo Relly – A história ambiental é um esforço subdisciplinar da historiografia, nascido por e através do DNA do ativismo político estadunidense da década de 1960 e de sua expressão ambientalista. Nesse sentido, o livro Silent Spring, de Rachel Carson, foi um grande marco.

O livro de Rachel Carson, “Silent Spring” [publicado no Brasil como Primavera Silenciosa], é uma marco para compreender a história ambiental | Imagem: divulgação

A história ambiental é uma reação à hipersocialização das ciências humanas e sociais, uma vez que estas foram programaticamente separadas das demais ciências da natureza no século XIX (e aqui falamos da ciência ocidental). A história toda é muito mais complexa, mas em termos gerais, a história ambiental visa compreender o processo de mudança histórica a partir do diálogo com a natureza ou com as ideias que temos de natureza. Ela está na intersecção da geografia humana e física e das ciências naturais (atualmente, caminha junto com a antropologia, com a filosofia, com os saberes indígenas, etc.).

Seus temas clássicos apontavam para os processos de destruição ambiental, como o desmatamento, mas ela vem se aproximando também das histórias das tecnologias (Envirotech History) e das infraestruturas. No fim, é difícil imaginar um contêiner fechado em que possamos dizer precisamente quais são as fronteiras da história ambiental, pois estas últimas dependem do entendimento da ideia de natureza e do próprio humano.

Sobre a colonização alemã no Brasil meridional, em especial a história ambiental tem muito a oferecer. A história ambiental nos permite entrever a colonização germânica sob um olhar ecológico e até climático. Tal processo não foi unicamente social no sentido estrito da palavra, mas exigiu justificativas que se aproximavam da ecologia política (a quem se destinavam os recursos da biodiversidade e quem podia transformar a paisagem?), de adaptação climática (antigas teorias climáticas afirmavam que cada clima predispunha determinados povos, o que justificava o racismo, por exemplo) e demandou o exercício do poder para alterar/invadir ecologias antigas e resilientes que existiam no Brasil meridional.

Tive a sorte de começar meus estudos sobre esse processo numa era (primeira década do século XXI) em que essa discussão estava iniciando. Tem sido muito animador observar o desenvolvimento do campo atrelado a esse tema, pois as fontes e as possibilidades de elucubrações a esse respeito são ainda enormes. Não por menos, a questão ambiental e climática tem ganhado relevância no mundo todo, o que torna a temática relevante e interessante.

IHU – O que são os commons, ou comunas, e como se constituem na realidade agrícola alemã?

Eduardo Relly – Commons é a denominação em inglês (e, por isso, termo consagrado na literatura mundial sobre o tema) do exercício de posse, usufruto e propriedade de recursos que não são nem comandados pela égide da apropriação privada, nem estatal. Em termos amplos, a humanidade administrou e ainda administra majoritariamente seus recursos por meio desse expediente. A propriedade privada abstrata, formal, desligada dos limites ecológicos, é fruto do desenvolvimento capitalista europeu e é um capítulo recente das possibilidades de apropriação humana sobre recursos (tangíveis ou intangíveis).

Na questão endereçada pelo meu livro, as comunas agrícolas eram o modelo social que animava o campesinato das múltiplas Alemanhas (lembrando que a unificação nacional só ocorreu em 1871) até as reformas liberais de fins do século XVIII e início do século XIX e elas se concentravam no sudoeste e oeste alemão. O processo de descomunalização da Prússia, por exemplo, que era o estado alemão mais poderoso e que comandou o Império a partir de 1871, durou mais de um século, haja vista a penetração deste modelo nas práticas agrícolas e na cultura de posse e propriedade da massa camponesa.

Sob a sombra dos commons: capital social, meio ambiente e imigração

alemã no Brasil meridional. São Leopoldo: Oikos, 2021.

Foto: divulgação

As comunas analisadas pelos historiadores a partir da Idade Média se originaram dos espaços de poder deixados pelo sistema feudal e pelas próprias condições tecnológicas e sociais da época. Com tanta terra para cultivar e com reduzida população, nobres, ordens religiosas e mosteiros fechavam acordos com os lavradores para que eles erigissem sua comuna e decidissem internamente como administrar recursos como a terra arável, florestas, águas, etc. Este processo recebeu o nome de “comunalismo”, conforme seu criador o historiador alemão Peter Blickle, e era igualmente uma instância de poder político.

As comunas erigiam Weisthümer (regulamentos) para se autorregularem; importante nesse aspecto era estabelecer os critérios para a capacidade dos exercícios comunais, pois não se tratava de open access. A comunidade franqueada na comuna exercia o poder de gestão dos recursos da aldeia através de assembleias anuais e reuniões extraordinárias. Em alguns lugares, até tribunais de vila existiam.

Mapa comunal de Brezenheim em 1813 | Imagem: acervo Eduardo Relly

Os commons entraram em contínuo estresse com a emergência do absolutismo, que buscou intensificar a produção econômica e centralizar o manejo dos recursos com fins de enriquecimento do caixa real/principesco à revelia dos camponeses. De toda forma, até as revoltas liberais dos séculos XVIII/XIX, os commons sobreviveram. As pressões capitalistas e privatistas sobre os commons, além do fim da servidão, ensejaram a migração de milhões de famílias.

Nesse ponto, iniciam-se também as conexões entre os commons europeus e o Brasil meridional dos imigrantes como o conhecemos. Lembro igualmente que as colônias de migrantes foram estabelecidas sobre territórios indígenas e sobre as ecologias de ocupantes tradicionais: logo, em larga medida, refugiados dos commons europeus “privatizaram” commons indígenas, tradicionais ou quilombolas. Esta relação é globalmente analisada sob o viés da expansão capitalista.

IHU – Que semelhança e dissociações podemos estabelecer entre a vida nos commons e no clássico modelo feudal medieval?

Eduardo Relly – Uma relação muito próxima e complementar. [Fernand] Braudel dizia que os campos eram menos senhoriais do que camponeses e ele falava da França, o território par excellence do mundo feudal. Junto do modelo feudal clássico, devemos pensar na história das cidades comerciais alemãs, que, de alguma forma, eram poderosíssimas e compravam direitos de autogestão do imperador do Sacro Império Romano-Germânico. Guildas e comunas agrícolas marcavam o que a historiadora holandesa Tine de Moor chama de “instituições de ação coletiva”.

Tine de Moor, historiadora holandesa, observa guildas e comunas agrícolas como instituições de ação coletiva.

Foto: Academia.org

Os commons e as comunas agrícolas existiam, portanto, dentro do modelo feudal, mas as obrigações camponesas eram menores nas regiões onde o comunalismo fincou pé. O feudalismo clássico era caracterizado pela corveia, servidão da gleba, etc.; um desenvolvimento tardio de tal modelo pode ser analisado nas regiões orientais do espaço de língua alemã, onde o Gutsherrschaft se consolidou após a Guerra dos Trinta Anos. Ali, o controle senhorial se manteve forte e inibiu as comunas agrícolas de se desenvolverem.

IHU – Depois de ter trabalhado os commons a partir do Brasil, o senhor se transfere para a Alemanha e, de lá, analisa o processo de dissolução do modelo de agricultura comunal camponesa. Como se deu esse processo na Alemanha e quais os reflexos no Brasil?

Eduardo Relly – Quando cheguei na Alemanha, em 2014, estava fascinado pelo tema dos commons. E a associação europeia de pesquisadores dos commons teve um upgrade relevante por volta daquela época. Isso porque as armadilhas do modelo neoliberal se colocaram muito agudas e muitas pessoas queriam, baseadas nos sucessos das argumentações de Elinor Ostrom, ganhador de um Nobel de economia por sua teoria dos commons, indicar a viabilidade de modelos de propriedade para além da propriedade privada e da propriedade do Estado.

Elinor Ostrom (1933-2012), economista estadunidense, em 2009, compartilhou o Prêmio Nobel de Ciências Econômicas com Oliver E. Williamson por sua análise da governança econômica, especialmente os comuns. Foi a primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel de Economia

Foto: Wikipédia

A ideia de democratização proprietária é muito forte nesse meio, mas ela não toma o caminho das experiências socialistas concretas, por exemplo. Mas, respondendo diretamente à pergunta, a dissolução da comuna camponesa na Alemanha se deu diferentemente dos modelos franceses e ingleses, que tomaram, por exemplo, os caminhos revolucionários e econômico-proletarizantes da França e Inglaterra, respectivamente.

Na Alemanha, e em especial na Prússia, o Estado guiou o processo no melhor estilo do prussianismo, ou seja, a ideologia do Estado burocrático-racional que sabe o que é melhor para o progresso social. Dois processos foram relevantes: o fim da servidão em 1807 (logo após a derrota prussiana na batalha de Jena) e os decretos de 1811, 1816 e 1821, que estabeleceram uma comissão para compensação dos direitos comunais e a tradução destes em propriedade fundiária. Este foi um processo intenso e demorado, que durou quase um século, pois interesses da aristocracia tiveram de ser combatidos, e discursos nacionalistas sobre a propriedade nacional e usufruto popular também tiveram de ser resfriados.

Além disso, a emergência da questão social, o surgimento do socialismo (lembremos que Karl Marx era de Trier, região próxima das áreas de expulsão de migrantes para o Brasil, e que ele escreveu extensivamente sobre tal processo – central para a formação do seu conceito de acumulação primitiva do capital) e as revoluções nacionais-liberais acirraram os ânimos no processo de desmonte das comunas agrícolas. Por volta, do fim do século XIX, os discursos ligando a germanidade e a paisagem florestal incendiaram as consciências de alguns, que passaram ora a defender a ligação do povo alemão com seu território ancestral e comum (numa visão nacional-democrática), ora a defender entusiasticamente uma ligação étnica e racial com o passado comunal (numa linha autoritária que inspirou o posterior nazismo).

Tal processo foi contemporâneo com a colonização alemã do Brasil. Em geral, historiadores acreditaram que as famílias alemãs eram entusiastas do sistema de propriedade privada, mas o que me parece ter ocorrido é que a despossessão dos direitos comunais transformou a oferta de terras no Brasil como a última tábua da salvação. No fim dessa história, terras foram concedidas ou subsidiadas aos alemães de modo bastante vantajoso, tendo como pano de fundo a expropriação dos territórios pertencentes aos povos tradicionais.

Típica picada teuto-brasileira, na localidade de Picada Essig, município de Travesseiro, região do Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul.

Foto: Eduardo Relly

Porém, os alemães mesmos não criaram uma colônia ensimesmada sobre esse tema. Muito pelo contrário, o que vemos é a adequação do sistema de assentamento sob novas condições. Jean Roche, Günter Weimer, René Gertz e Martin Dreher sempre intuíram isso. Nos Estados Unidos e na Alemanha, o historiador das migrações Peter Hoerder defendeu a aderência dos chamados modos tradicionais de vida nos processos de colonização rural e imigração, vistos, em geral, como elementos modernizadores sui generis das nações receptoras. Suponho que a visão modernizadora tenha de ser nuançada.

IHU – Que questões de fundo estão presentes e embasam a transformação de lógicas de produção agrícola comunal para um modelo baseado na ideia de propriedade privada? Por outro lado, que implicações produtivas e de caráter ambiental essa mudança acarretou?

Eduardo Relly – Produtivamente, há grandes mudanças. Em primeiro lugar, num mundo em que a “Petrobras” da época era a floresta, perder direitos comunais de coleta de lenha, por exemplo, significava colocar em risco a segurança energética das famílias. Isso levou milhares de pobres camponeses ao mercado de madeira, o que inviabilizou a vida familiar, a subsistência e conduziu inúmeros ora à proletarização, ora à emigração.

Por outro lado, quando analisamos o lado brasileiro, o emigrante tinha bastante floresta para suas necessidades energéticas, mas ele estava preso a seu território e solo. Caso o solo de sua propriedade fosse ruim, ele não detinha mais o direito de pleitear outro terreno para sua plantação, como acontecia com a comuna agrícola antiga (existiam rotações de terrenos, sorteios, etc.). Ambientalmente, o poder comunitário sobre a paisagem e o uso de recursos naturais foi reduzido, uma vez que o indivíduo proprietário aumentou seu poder de determinação. Como muitos daqueles que vieram do interior rural sabem, quando um vizinho corta uma floresta em um aclive acima do meu suposto lote rural, ele me causará problemas de erosão do solo, etc.

A coordenação da paisagem mais ampla e dos processos de trabalho foi também bastante dificultada. Mas sempre houve espaços de negociação para isso. Cabe lembrar que, no modelo da teoria dos commons proposto por Elinor Ostrom, ela se distancia da ideia de que a propertização privada é sempre maléfica ou indesejada (ela tem em mente a sustentabilidade dos recursos naturais). Em geral, o que importa saber é como as pessoas usam as instituições, antes de se anunciar a priori o que funciona ou o que não funciona. Mas, vistos os desafios que o Brasil, o mundo, a biodiversidade e o clima colocam, um sistema de propriedade mais coordenável não me pareceria uma má ideia em princípio. O que podemos dizer da experiência das comunas alemãs é que elas se mantiveram como um sistema social e ecológico por séculos. E, em geral, com sucesso.

IHU – Que relações podemos estabelecer entre o fim dos commons e o desenvolvimento da indústria na Alemanha?

Eduardo Relly – Uma relação direta. Tanto na teoria marxista quanto na sociologia dos pais da sociologia alemã como Ferdinand Tönnies e Max Weber, tal relação é apontada. A primeira lida com o processo através da ideia de acumulação primitiva do capital, da relação entre infraestrutura econômica e material e formas jurídicas/relações de produção (para Marx, os novos crimes florestais, decretados pela administração prussiana, indicavam as relações entre a infraestrutura e a superestrutura, negando a noção idealista de direito e justiça) e da alienação, enquanto Tönnies criticava a moderna configuração burguesa-industrial por ter substituído o modo de vida orgânico da Gemeinschaft (algo como comunidade, ligado ao mundo camponês enquanto vida social). Weber, por fim, observava tal processo pelo viés da racionalização e do avanço do estado pelas esferas tradicionais de vida.

O fim dos commons mercantilizou a sociedade, fechou a floresta e indicou um valor para seus recursos. Ele deu um valor numérico à terra, tirando do camponês seu direito mais fundamental e tradicional. A formação da classe trabalhadora é fruto direto desse trânsito campo-cidade. A comunidade rural que resultou desse processo, durante a era industrial, já era socialmente muito diferente do mundo camponês até 1800. Na Alemanha, o historiador Frank Uekötter chama esse momento de transição da sociedade camponesa para a sociedade da agricultura. Este processo teria tomado corpo entre 1850-1914.

IHU – No Brasil, com a chegada dos antigos colonos comunais vindos da Alemanha, chega-se a constituir commons como se dava na Alemanha até o século XVIII?

Eduardo Relly – Institucionalmente e legalmente, não houve commons. As colônias, principalmente depois de 1850 com a lei de terras, e seguindo parcialmente os procedimentos britânicos da colonização da Austrália e Nova Zelândia (sistema Wakefield de atribuição de valor à terra como condição necessária ao capitalismo), eram espaços de vendas (subsidiadas) de terra. Mas comunalidades ocorreram, como no que concerne ao trabalho e à reprodução social (trabalho feminino com as crianças, por exemplo).

Também pastos comuns foram criados sem institucionalização, entretanto sem a envergadura do passado camponês. O trabalho de desmatamento, plantio e colheitas era, em muitas comunidades, bastante comunalizado. E as colônias rurais aqui e ali lograram construir uma estrutura de ofícios (ferreiro, funileiro, etc.) lembravam as espacialidades dos commons.

No entanto, nunca houve no Brasil as limitações de venda de produtos para fora da associação comunal, como existiam na Alemanha e que tinham sua razão de ser na restrição do livre mercado sobre a capacidade ecológica da produção comunal. Esse mundo já tinha acabado na Alemanha também. No sul do Brasil, colonos ucranianos no Paraná, coletores de pinhão e cipó, além dos faxinaleiros, são os exemplos mais candentes de commons no sul do Brasil.

IHU – Que fatores contribuíram para o fim – ou transformação – dos modelos associativos e de cooperação das “comunas do Brasil meridional”?

Eduardo Relly – A história dos commons nos remete ao associativismo, que ainda vigora com intensidade no sul do Brasil. Mas são processos diferentes, surgidos em tempos conexos, uma vez que o associativismo tem também raízes nos problemas levantados pelo avanço do capitalismo nos setores mais frágeis da sociedade.

Os commons, e isto é fundamental, estavam atrelados à estrutura governamental, eles eram, em alguma medida, também o Estado estruturado. Era um poder, digamos assim. O associativismo já está subordinado à estrutura estatal, sendo regulamentado e tendo seus limites estipulados. O associativismo moderno, como os de Rochdale, Raffeisen e Schulze-Delisch, é bastante díspar, mas recomenda uma visão moral da economia, que o historiador E.P. Thompson tão bem descreveu. Há visões religiosas também.

No entanto, o associativismo surgiu mais como um remédio do que uma proposta de reforma ou revolução social abrangente. Para falar especificamente da cooperação nas colônias, é bom salientar que não estamos falando de uma sociedade harmônica ou angelical. Pelo contrário, o que vemos é o apelo da comunalidade de alguns recursos (como o trabalho) num ambiente de fronteira agrícola como o mais vantajoso e, historicamente, referenciado pelos commons centro-europeus. Até 1950, o geógrafo francês Jean Roche apostava em chamar o sistema social teuto-brasileiro por meio do termo “democracia rural”, o que me parece bastante exagerado.

Acredito, porém, que a perda gradual de controle dos agricultores e agricultoras junto a seus recursos produtivos e a gradual dependência ao mercado para adquirir insumos, tecnologia, etc., tenham empurrado o modelo para um sistema menos comunalizado. Mas isso depende de mais pesquisa. Espero ter dado um empurrão neste sentido.

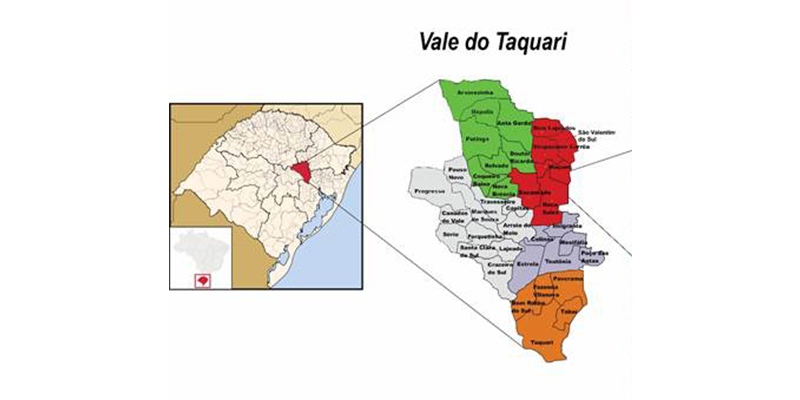

IHU – O senhor estudou a atuação de colonos alemães na região do Vale do Taquari, uma região de muitos pequenos produtores rurais e onde surgem muitas cooperativas. Que relação podemos estabelecer entre as cooperativas, como conhecemos hoje, e os modos de vida comunais?

Eduardo Relly – Visto que essa pergunta foi respondida parcialmente acima, cabe relembrar as formas que o associativismo tomou no Rio Grande do Sul. Ele se concentrou nas confissões religiosas e ao redor de personalidades extremamente carismáticas. Em geral, os modelos europeus preponderaram, e as lideranças do movimento cooperativista conseguiram traduzir muito bem as condições sociais vivenciadas pela agricultores e agricultoras, dando-lhes expectativas realistas sobre o modelo.

Obelisco na comunidade de Picada Essig, município de Travesseiro (RS),

celebrando o colonizador Philipp Essig, reputado primeiro morador da comunidade

Foto: Eduardo Relly

O Vale do Taquari foi um laboratório deste movimento, pois, no momento em que outras colônias eram abertas no noroeste do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, espaços onde as cooperativas assumiram a dianteira, grande parte dos filhos e filhas dos colonos assentados no Vale do Taquari tomou parte na colonização destes territórios. Uma parcela relevante dos projetos cooperativistas foi previamente discutida nesta região e ali ganhou corpo. Como a região detinha parcelas protestantes e católicas significativas, tanto jesuítas católicos quanto pastores protestantes trabalharam ali o tema entre os colonos.

Área e localização do Vale do Taquari no contexto do Rio Grande do Sul.

Mapa: Wikipédia

IHU – Há décadas se fala que o problema do Brasil – e uma das frentes geradoras de desigualdades – é a terra, ou a sua má-distribuição. Tendo em perspectiva debates acerca da reforma agrária, no que as antigas comunas alemãs podem inspirar uma reforma agrária no Brasil hoje?

Eduardo Relly – Essa é uma pergunta pertinente, embora difícil de ser respondida. Em primeiro lugar, as colonizações rurais alemãs (e depois italianas, polonesas, etc.) compreenderam projetos que visavam modernizar o país, incluído aí igualmente o embranquecimento racial da população. Tornar o país branco, substituir populações originais por outras racialmente “desejáveis”, além de fomentar produções agrícola, artesanal e industrial, eram parte integral das ideias de modernização. São os pressupostos do colonialismo de colonos, settler colonialism, que, com as devidas especificidades ao caso brasileiro, lamentavelmente estavam em ação.

Por outro lado, reformadores sociais como André Rebouças viam, no modelo de colonização europeia, uma maneira de dar resposta à debâcle da abolição. A distribuição de terras e propriedades daria o suporte para a transição do país do modelo escravocrata a uma sociedade de farmers multiétnicos. Isso não aconteceu, lamentavelmente, mas a visão de que as colonizações rurais europeias funcionavam como uma espécie de reforma social agrária tem, a meu ver, no Brasil, essa herança importante, por ora não assumida.

No passado, existiam outros condicionantes para entender o processo de assentamento de colonos na terra. Além da própria visão de que poderia haver um processo de modernização efetuado por trabalhadores rurais brancos, existiam as condicionantes geopolíticas do Prata, o que aproximava a situação brasileira das experiências de colonização rural efetuadas pelos habsburgos e pelo Império Russo nas fronteiras com o Império Turco-Otomano. O conceito de reforma agrária tem sido usado de maneira bastante elástica e alguns, como o alemão Stefan Brakensiek, o utilizam para descrever o fim da servidão na Europa central do século XIX. No Brasil, esse conceito tem mais a ver com as dinâmicas pós-1945 e o problema das oligarquias e concentração da terra.

No entanto, politicamente o tema das colonizações europeias, visto quase sempre como algo positivo e exitoso – inclusive pelas elites e classe média que delas resultaram –, poderia embasar uma visão positiva do conceito, haja vista o radicalismo que o tema da propriedade tem entre grupos ruralistas, que, por sua vez, possuem influência sobre estes mesmos grupos. Sobre as comunas, elas se aproximam do ideal da prática agrícola enquanto instituição de deliberação política. Diferentemente da visão instrumental que muitos têm sobre a agricultura contemporânea, ou seja, uma atividade conformadora de um mero setor econômico, tanto as comunas centro-europeias quanto os movimentos agrários, como o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra – MST e o Movimento dos Pequenos Agricultores – MPA, observam na agricultura uma relação com a política, com a sociabilidade e com a natureza.

Lembro aqui que as comunas alemãs eram sistemas de regulação das capacidades dos ecossistemas e, com base nesse princípio, a regulação intracomunitária agia. Há um link inegável entre a contemporânea ideia de reforma agrária (ecologizada) e os commons.

IHU – Os assentamentos de antigos trabalhadores sem-terra, muitos deles coordenados pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra – MST ou cooperativas que nasceram desse grupo, poderiam ser compreendidos como comunas agrícolas de nosso tempo?

Eduardo Relly – Como dito acima, vejo relações claras entre as comunas e estes grupos. Os paralelos são variados: a suspeição ao livre mercado, a recusa a uma percepção da agricultura como produtora de commodities (agricultura sem alma, descarnada), a visão da agricultura enquanto instância político-organizacional e o entendimento dela como uma forma de vida suficiente e ecologicamente equilibrada. Outro aspecto central é a defesa do controle da produção pelo camponês, pelo produtor da comida e da subsistência.

Evidentemente, o MST se depara com uma agricultura industrial, que busca ser independente do sujeito lavrador camponês, e ela é altamente financeirizada e tecnológica, capaz até mesmo de gerar sementes que brincam – perigosamente – de “Deus” (transgênicos, gene editing, gene drive, etc.). A condição atual envolve uma série de desafios, uma vez que o MST e outros grupos defendem que o processo de produção agrícola esteja no controle do camponês plantador, e não na bolsa de Chicago.

Por outro lado, o MST vem adotando as perspectivas culturais do campesinato latino-americano e a ideia de guardiões da natureza vem exatamente da história dos marginalizados camponeses e camponesas de nosso continente. O que os diferencia, talvez, é a compreensão do capitalismo e a existência sob o seu jugo. Por isso, o MST pode, com mais facilidade, por exemplo, almejar uma sociedade socialista enquanto os membros das comunas não detinham tal projeto explícito. O mundo era rural, agrícola; insumos agrícolas fechavam seu ciclo na localidade (sistema campo-floresta, sistema de três campos, etc.) e somente por volta de 1840 insumos agrícolas transcontinentais, como o guano do Peru, chegaram aos campos europeus, demandando produtos de ecologias distantes mediadas pelo capital.

IHU – O senhor vive há alguns anos na Alemanha. Como tem acompanhado e como analisa a conjuntura nacional? Qual tem sido a imagem do Brasil que chega aos alemães?

Eduardo Relly – Vivo na Alemanha, mas tenho família brasileira, logo, estamos conectados inteiramente aos problemas brasileiros. Acompanho cotidianamente as notícias e, por me considerar dentro do polo político dos consequentes e responsáveis, vejo o país com grande preocupação. Mas, aqui e acolá, há esperanças. E não me reporto somente ao processo eleitoral, por mais fundamental que seja nesse momento. Refiro-me a um gosto renovado da participação política e do revival democrático.

Muitas pessoas parecem estar abandonando aquela visão da política como administração da corrupção (quem rouba mais, quem rouba menos), que é infrutífera, emperra o aprofundamento democrático e nem resolve o próprio flagelo da corrupção política. As pessoas estão querendo a política, pois estão vivendo mal, estão expostas à voragem neoliberal digitalizada.

Sobre a agricultura, o modelo de agribusiness continua forte, mas há crescentemente o desejo de comer comida boa, saudável e segura, de modo que as relações entre produtores e consumidores se estabeleçam de forma mais justa. Um sistema alimentar qualificado exige pensar na propriedade do solo agrícola, no camponês e na camponesa, na biodiversidade e no clima.

A imagem do Brasil na Alemanha está em frangalhos. Brasil e Alemanha são países que nutrem uma grande admiração um pelo outro, possuem uma história conectada em diferentes aspectos, mas a imagem está arranhada. Ao mesmo tempo, por parte das mídias alemãs, existe a capacidade técnica e intelectual de entender os tropeços políticos de nosso país e de avaliação das potencialidades de outros Brasis para além deste observado na conjuntura dos últimos anos.

IHU – Em que tom as discussões acerca do novo regime climático vêm ocorrendo na Alemanha? E para que caminhos o Brasil deve estar atento para “não perder o bonde” nesse debate?

Eduardo Relly – O único partido na Alemanha que nega qualquer influência antrópica na mudança climática de nossos tempos é a extrema direita da Alternativa para a Alemanha (AfD). Para o resto da paisagem partidária alemã, as mudanças climáticas estão acontecendo, são reais, mas há diferenças marcantes em relação às medidas a serem tomadas. Em geral, a questão não é mais acreditar nas mudanças climáticas ou não, mas entendê-las.

A coalizão Ampel (SPD, FDP e Bündnis 90/Grüne) criou um superministério chamado Ministério da Economia e Mudança Climática, liderado por Robert Habeck do Partido Verde (Bündnis 90/Grüne). Este ministério tem a responsabilidade maior de gerenciar a política energética para além do modelo fóssil. Mas tal discussão e implementação foi atrapalhada pela invasão de Putin a Ucrânia, o que está forçando a equipe do ministro a recorrer aos velhos inimigos fósseis (carvão) e nucleares (energia atômica).

Na Alemanha, Robert Habeck, do Partido Verde, lidera o superministério chamado Ministério da economia e mudança climática.

Foto: Wikimedia Commons

O Brasil precisa participar dessa discussão, comprometendo-se com a integridade da Amazônia, tema que deveria ser suprapartidário em nosso país. Por outro lado, o país deve ser capaz de restaurar seus ecossistemas degradados e zonear racionalmente o território com critérios ecológicos e socioeconômicos, que transformem a conservação ambiental em instrumento de igualdade social.

As soluções globais para os problemas da biodiversidade e do clima passam por soluções de mercado, e essa moldura (surgida na ECO-92) será, infelizmente no médio prazo, difícil de alterar. O país pode seguir o bonde dos debates internacionais, mas deveria ouvir com mais atenção as sociobiodiversidades brasileiras. São elas que poderão trazer respostas efetivas, seguras e viáveis ao país. Não acredito também em soluções tecnológicas, pois estas vêm com custos embutidos e, em geral, não são capazes de diminuir as desigualdades.

IHU – Qual a repercussão do resultado das eleições de primeiro turno no Brasil aí na Alemanha? Como avalia o avanço do bolsonarismo sobre Câmara e Senado e como isso deve impactar nas pautas e lutas acerca do meio ambiente?

Eduardo Relly – Repercussão: uma surpresa. Obviamente esta é uma opinião pessoal, mas, em geral, a mídia alemã noticia com frequência os efeitos nocivos da gestão da pandemia pelo governo Bolsonaro, além da pauta antiambiental bolsonarista. Logo, a impressão que muitos tinham era de que Bolsonaro, assim como Trump, estava fadado a perder.

Aliás, o Brasil era até agora pintado como uma nação que, provavelmente, daria resposta ao extremismo de direita. Isso não aconteceu, e a mídia alemã não ofereceu até agora uma perspectiva mais ampla para entender a sedimentação da mensagem bolsonarista no eleitorado que pende à direita. Por outro lado, na comunidade brasileira, majoritariamente ligada ao ideário de centro-esquerda – conforme atestam as urnas –, nutria grandes esperanças sobre esse pleito. Muitos se assentaram na Alemanha nos últimos anos justamente para avançar suas carreiras diante de um Brasil emperrado (acadêmicos, cientistas…) e culturalmente claustrofóbico. As esperanças de muitos permanecem no segundo turno, mas os resultados para o parlamento foram decepcionantes.

O avanço bolsonarista no Senado e Câmara, para a pauta do meio ambiente, que hoje congrega uma gama muito variada de grupos, projetos e propostas, é um balde de água fria. Internacionalmente, significa um isolamento ainda maior do país, justamente num momento em que o Brasil poderia liderar inúmeros debates e questões a seu favor.

Por outro lado, mostra que uma parte da sociedade brasileira não associa “desenvolvimento socioeconômico” com “meio ambiente” equilibrado, o que torna a justificação do edifício legal-institucional do meio ambiente bastante difícil. Sobre esse tema em específico, é uma lástima que assim o seja. Temas como meio ambiente, educação, ciência e tecnologia precisam ser incorporados à práxis social. Precisamos achar uma maneira de mostrar aos eleitores do bolsonarismo, principalmente os mais fragilizados na escala social, que é de seu interesse de vida que o Estado tenha meios de financiar um bom sistema universitário (educação, cultura, pesquisa e tecnologia), educacional e ambiental.

Princípios normativos não mudaram a opinião das pessoas, infelizmente. Sem práxis, sem inclusão na vida, esses temas não encontrarão fácil guarida no universo individual dos afetos políticos.