Kichwa de Sarayaku, indígenas da Amazônia equatoriana, praticam uma política pautada na prática do cuidado e das relações com múltiplos seres, rompendo binarismos modernos, diz a antropóloga

A luta do povo indígena Kichwa de Sarayaku contra a extração de recursos naturais do seu território, na Amazônia equatoriana, “é uma resposta direta às sucessivas violações de seus direitos por parte do Estado e de empresas transnacionais, bem como à imposição de um modelo de desenvolvimento que ignora seus modos de vida e suas relações com a floresta”, resume Marina Ghirotto Santos, autora da tese doutoral Conversas com florestas viventes: política, gênero e festa em Sarayaku (Amazônia equatoriana) (2023).

Segundo a pesquisadora, desde a década de 1980 os Kichwa de Sarayaku se organizam “por meio do sistema de autogoverno Tayjasaruta”, uma iniciativa de resistência ao extrativismo petroleiro e projetos desenvolvimentistas que impactam diretamente seus territórios e modos de vida. A experiência autonomista, explica a entrevistada, “embora singular”, “se inscreve em um movimento mais amplo de povos indígenas latino-americanos que buscam afirmar formas de vida alternativas à lógica colonial do Estado-nação”.

Na entrevista a seguir, concedida por e-mail ao Instituto Humanitas Unisinos – IHU, Marina explica a cosmopolítica dos Kichwa de Sarayaku, o papel das mulheres na organização da comunidade, a luta pela construção de autonomia e os desafios que os indígenas enfrentam no Equador, apesar do reconhecimento constitucional de um Estado plurinacional desde 2008. “Há uma tensão inerente entre a lógica estatal, marcada pela homogeneização e pelo controle, e os projetos indígenas de autonomia e autodeterminação. Muitas vezes, o Estado cooptou e esvaziou o sentido original desses conceitos, transformando-os em instrumentos de controle e exclusão. Isso ocorre, por exemplo, quando a plurinacionalidade se restringe ao reconhecimento formal da diversidade, sem redistribuição efetiva de poder e recursos; ou quando o Sumak Kawsay é reduzido a uma retórica ambientalista para legitimar o extrativismo. Por isso, são projetos políticos em constante disputa: oscilam entre a promessa de autonomia e o risco de regulação estatal”, esclarece. O modo de vida e atuação política dos Kichwa de Sarayaku são, conclui, “convites para refundar não apenas o Estado, mas a própria ideia de mundo – o que conta como mundo, como um ser ou agente”.

Marina Ghirotto Santos (Foto: Arquivo Pessoal)

Marina Ghirotto Santos é graduada em Relações Internacionais pela Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) de São Paulo, mestre em Ciências Sociais, com foco em Antropologia Social, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e doutora em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo (USP).

IHU – Qual é a história e a situação atual dos Kichwa de Sarayaku, que vivem na Amazônia equatoriana?

Marina Ghirotto Santos – O povo Kichwa de Sarayaku vive na região do rio Bobonaza, na província de Pastaza, Amazônia equatoriana. Seu território, com cerca de 135 mil hectares, foi oficialmente demarcado em 1992, após uma grande mobilização nacional, e abriga aproximadamente 2 mil pessoas falantes de runa shimi (“língua de gente”), ou kichwa amazônico.

Mapa físico do Equador, com destaque para a região de Pastaza (Fonte: Embaixada do Equador)

Desde os anos 1980, Sarayaku se organiza por meio do sistema de autogoverno Tayjasaruta – um conselho de governo com presença das lideranças tradicionais, os kurakas e as kurakasmamaguna, assembleias comunitárias e congressos. Em Sarayaku, isso se traduz em uma política que recusa a separação moderna entre sociedade e poder, e afirma a multiplicidade dos mundos como base para a autodeterminação.) A trajetória deste povo também é marcada por uma resistência contundente ao extrativismo petroleiro e a outros projetos de desenvolvimento, com participação ativa em diferentes fóruns sobre a crise climática e ecológica. O povo se tornou referência internacional por sua atuação jurídica e política – como na vitória histórica na Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) – e por suas contribuições conceituais, como o Kawsak Sacha (Floresta Vivente), que afirma um modo de existência tecido nas relações entre humanos e seres da floresta.

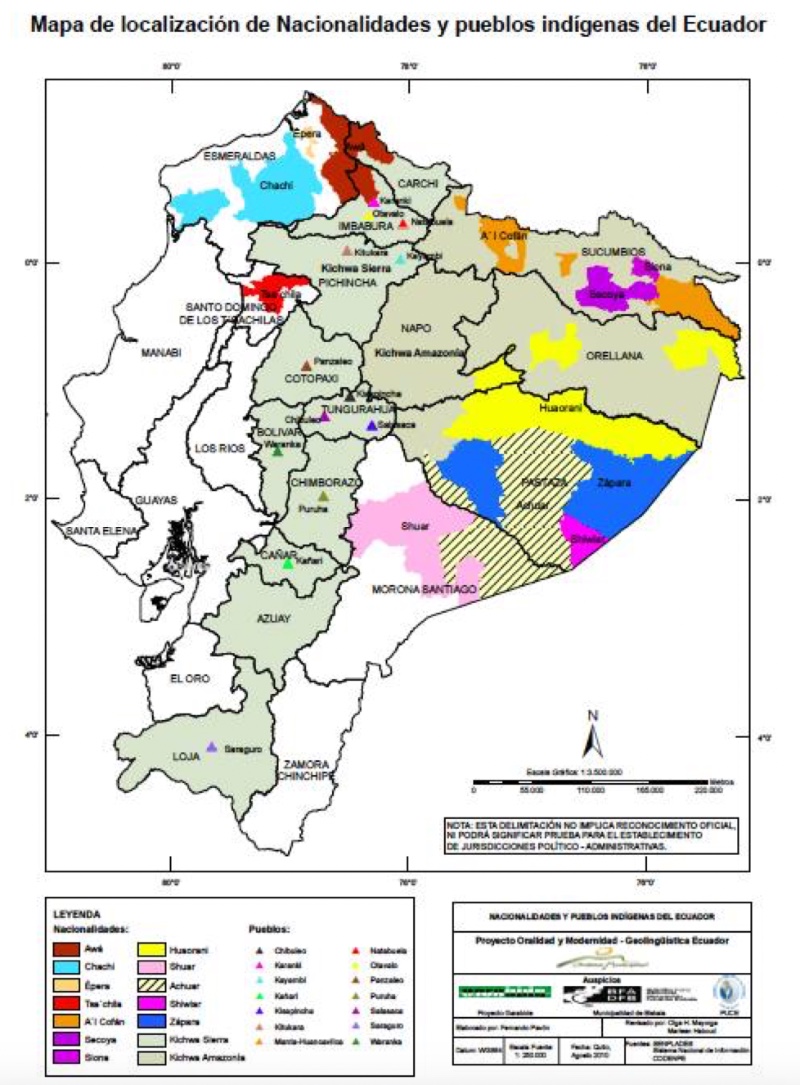

Mapa das nacionalidades, povos e línguas indígenas no Equador (Fonte: Haboud)

Sarayaku faz parte das principais confederações indígenas do país, como a Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE) e a Confederación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). Essas organizações aglutinam um amplo campo popular no Equador: lideraram grandes mobilizações contra políticas neoliberais e protagonizaram o processo constituinte que resultou na Constituição de 2008, marco importante para o reconhecimento da plurinacionalidade e dos direitos da natureza.

Hoje, Sarayaku enfrenta novas ameaças: novos leilões de blocos petroleiros e mineiros na Amazônia, o avanço do narcotráfico e os efeitos das políticas de austeridade e militarização implementadas por governos conservadores. Diante desse cenário, a comunidade segue lutando pela defesa do território, da vida e da autodeterminação dos povos indígenas.

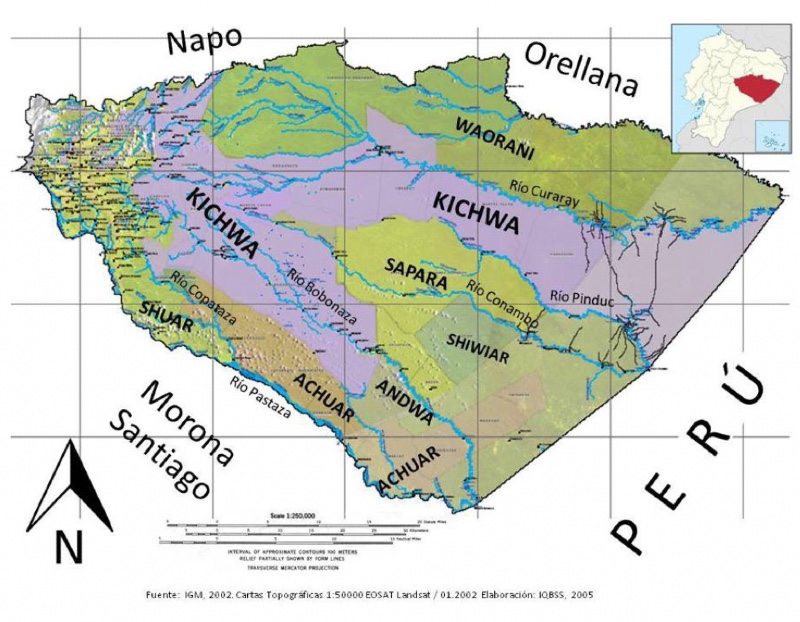

Mapa dos territórios das nacionalidades indígenas de Pastaza (Fonte: Ortiz-T)

IHU – Sua pesquisa doutoral é uma reflexão com o povo Kichwa de Sarayaku sobre os modos de conceber e praticar a política. O que eles entendem por política e como a vivenciam em seus territórios?

Marina Ghirotto Santos – Entre os Sarayaku Runa, a política não é uma esfera separada da vida, mas se confunde com o próprio ato de viver bem em comunidade, em relação com os outros seres. A palavra “política” não possui tradução direta em runa shimi ou kichwa, mas foi relacionada por minhas amigas de Sarayaku com expressões como kwintana (conversar), hatun yuyayguna kwintanakuy (grande conversa de pensamentos) ou tandanakuy (assembleia). Assim, a política se vive nas festas, nas roças, nas chichadas, nas reuniões, nas caminhadas pela mata – é ali que se costuram alianças, se tomam decisões e se cultivam os vínculos entre humanos e outras espécies de seres que sustentam o mundo. O modo runa de fazer política resiste à separação entre natureza e cultura, entre o público e o doméstico, entre os que mandam e os que obedecem. Por isso dizemos tratar-se de uma cosmopolítica, no sentido de que envolve humanos e outros-que-humanos em processos de composição coletiva com arranjos inesperados.

IHU – Como e por que eles se envolveram na luta antiextrativista e antipetroleira e de que modo eles têm resistido às investidas do capital e lutado para assegurar a autonomia em seus territórios? Quais são as formas de resistência praticadas por eles?

Marina Ghirotto Santos – O engajamento de Sarayaku na luta antiextrativista e antipetroleira é uma resposta direta às sucessivas violações de seus direitos por parte do Estado e de empresas transnacionais, bem como à imposição de um modelo de desenvolvimento que ignora seus modos de vida e suas relações com a floresta. Desde as primeiras prospecções nos anos 1920, a Amazônia equatoriana tem sido tratada como uma zona de extração, subordinada aos interesses do “desenvolvimento” nacional e do capital transnacional. O avanço da fronteira petrolífera, intensificado a partir da década de 1970, produziu despojo territorial, contaminação e extinção de povos na Amazônia do Equador.

A luta de Sarayaku se intensificou no fim dos anos 1990, quando o governo equatoriano concedeu, sem consulta prévia, parte de seu território a um consórcio de empresas argentinas. A entrada das empresas – escoltada por militares e equipada com explosivos para atividades sísmicas – foi enfrentada por meio de ações diretas no território, mobilizações articuladas pelas confederações indígenas, alianças internacionais e denúncias em diferentes instâncias jurídicas. Em 2003, a comunidade levou o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Em 2012, a Corte condenou o Estado equatoriano por violar direitos fundamentais, como o direito à consulta livre, prévia e informada, à integridade cultural e à propriedade comunal. Embora partes importantes da sentença ainda não tenham sido cumpridas – como a retirada de 1,5 toneladas de explosivos plantados no subsolo –, a vitória é uma reafirmação do direito à não repetição e se tornou um importante precedente jurídico para outras lutas indígenas no continente.

Mas a resistência de Sarayaku vai muito além da arena jurídica e político-estatal. Uma dimensão central, e frequentemente invisibilizada, está na manutenção cotidiana do território como espaço de vida. Em Sarayaku, o cultivo das chakras (roçados agroflorestais), a produção e partilha da lumu aswa ou chicha (cerveja fermentada de mandioca), as mingas (trabalhos coletivos ou mutirão), as festas e diversas outras instâncias são fundamentais para a manutenção de sua autonomia. Tais práticas constituem o que podemos chamar de diplomacias cosmopolíticas, como formula Renato Sztutman: modos de relação que atravessam mundos e desafiam separações constitutivas da política moderna, como a oposição entre público e privado, ou entre humanos e natureza. Por isso dizemos que se trata de uma resistência ontológica e cosmopolítica, no sentido de Isabelle Stengers: ali, território é corpo e autonomia é vivida sem fronteiras entre natureza e humanos.

IHU – Você compreende a plurinacionalidade e o Sumak Kawsay como “projetos políticos que sugerem múltiplas formas de exercício da autonomia indígena com o intuito de descolonizar a sociedade e refundar o Estado nacional”. Pode explicar como esses projetos emergiram no Equador e na Bolívia? Esses projetos têm contribuído para a construção de uma perspectiva política e social decolonial?

Marina Ghirotto Santos – Os conceitos de plurinacionalidade e Sumak Kawsay emergem no Equador e na Bolívia a partir da força e criatividade dos movimentos indígenas andino-amazônicos que, nas últimas décadas, passaram a disputar não apenas o reconhecimento por parte do Estado, mas a própria forma do Estado – questionando sua monocultura jurídica, territorial e epistêmica.

No Equador, esses projetos foram sistematizados especialmente pela CONAIE e ganharam centralidade na Constituição como expressões da diversidade política e ontológica dos povos indígenas. A Constituição de 2008, por exemplo, reconheceu o país como um Estado plurinacional e intercultural, além de afirmar os direitos da natureza-Pachamama e o Sumak Kawsay ou Bem Viver. Trata-se de um marco importante na luta por autonomia, pois, em teoria, possibilitaria o exercício de múltiplas formas de autogoverno e a convivência de diferentes sistemas jurídicos, econômicos e culturais dentro de um mesmo Estado.

No entanto, a presença desses conceitos nas constituições e nas políticas públicas não garante sua realização como projetos decoloniais. Há uma tensão inerente entre a lógica estatal, marcada pela homogeneização e pelo controle, e os projetos indígenas de autonomia e autodeterminação. Muitas vezes, o Estado cooptou e esvaziou o sentido original desses conceitos, transformando-os em instrumentos de controle e exclusão. Isso ocorre, por exemplo, quando a plurinacionalidade se restringe ao reconhecimento formal da diversidade, sem redistribuição efetiva de poder e recursos; ou quando o Sumak Kawsay é reduzido a uma retórica ambientalista para legitimar o extrativismo. Por isso, são projetos políticos em constante disputa: oscilam entre a promessa de autonomia e o risco de regulação estatal.

IHU – Qual é o nível de autonomia dos Kichwa de Sarayaku em relação ao governo equatoriano?

Marina Ghirotto Santos – A autonomia dos Kichwa de Sarayaku não se limita ao reconhecimento jurídico estatal: ela se realiza no território, no fortalecimento organizativo comunitário, nas alianças cosmopolíticas com os seres da floresta, nas festas, no cotidiano da roça. Trata-se de uma autonomia enraizada em mundos constituídos a partir de princípios distintos dos da modernidade ocidental.

Em relação ao Estado equatoriano, essa autonomia é forjada de maneira diversa – com, contra e além dele. Embora o Equador se defina constitucionalmente como um Estado plurinacional que reconhece os direitos dos povos indígenas e da natureza-Pachamama, na prática, a autonomia indígena frequentemente entra em conflito com os interesses extrativistas do Estado e do capital transnacional. Por isso, a aproximação com o Estado é sempre estratégica e provisória: embora façam uso das ferramentas legais para defender seus direitos, também articulam formas de existência política que escapam às categorias do direito e da governança liberal – preservando, assim, sua capacidade de recusa, de dispersão do poder e de insubordinação. Em suma, a autonomia dos Kichwa de Sarayaku é um projeto político em constante construção, que por vezes se aproxima do Estado sem, no entanto, se deixar capturar por ele.

IHU – O que mudou na vida das comunidades indígenas equatorianas depois da promulgação do Estado plurinacional? Quais são os desafios que os povos indígenas ainda enfrentam apesar do reconhecimento do Estado plurinacional?

Marina Ghirotto Santos – A promulgação do Estado plurinacional no Equador (2008) representou uma conquista histórica dos movimentos indígenas. Trouxe avanços jurídicos que ampliaram espaços de interlocução e promoveram uma legitimação parcial de suas formas próprias de organização. No entanto, o reconhecimento do Estado plurinacional no Equador não significou, por si só, a realização da autonomia indígena. O Estado continua operando sob a lógica desenvolvimentista, monocultural e extrativista, frequentemente em contradição com os princípios da plurinacionalidade, dos direitos da natureza-Pachamama e do Sumak Kawsay. Enquanto isso, a luta continua sendo travada pelos povos, a partir de seus territórios e de suas formas próprias de organização. No caso de Sarayaku, essa luta se expressa na defesa do território como Kawsak Sacha (Floresta Vivente), na produção de alianças cosmopolíticas e na resistência ao avanço do extrativismo.

Como em outras experiências andino-amazônicas, a autonomia se constrói de forma situada, muitas vezes em tensão com os formatos de reconhecimento estatal. Assim, a luta por autonomia não se reduz a uma disputa jurídica ou institucional. Trata-se, sobretudo, de uma luta por mundos outros, forjados no cotidiano das comunidades, nas roças, nas festas, nas relações com seres e plantas e nas resistências coletivas que mantêm viva a possibilidade de existir fora das lógicas do Estado e do capital, ao mesmo tempo que dentro delas.

IHU – Em que consiste o conceito de Selva Vivente (Kawsak Sacha)? Qual é a centralidade dessa noção na luta dos Kichwa de Sarayaku e em que aspectos ela se contrapõe a outras concepções de natureza?

Marina Ghirotto Santos – Kawsak Sacha, ou Floresta Vivente, é uma proposição filosófico-política que afirma a floresta como um ser vivo, consciente e sujeito de direitos, e não um mero recurso natural a ser explorado, conservado ou dominado. Para os Kichwa, a floresta é composta por uma multiplicidade de seres – humanos, animais, plantas, rios, pedras, espíritos, [seres] invisíveis – que coexistem em redes de cuidado, atenção e comunicação. Essa forma de relação desafia concepções modernas de “natureza” enquanto objeto, seja de apropriação, seja de conservação, tutela ou exploração. Contudo, não é isenta de tensões: é preciso saber respeitar esses seres, pois ignorar sua agência e seus modos de existência pode provocar retaliações.

Ademais, em contraste com modelos ocidentais de preservação ambiental que pressupõem uma Amazônia "intocada" ou vazia de humanos, Kawsak Sacha reconhece que a floresta é habitada, cultivada e construída historicamente, por humanos e mais-que-humanos – ideia que dialoga com o conceito de florestas antropogênicas, como formulado por arqueólogos como Eduardo Neves. Aqui, o território é também corpo, parente e sujeito.

É por isso que, mais do que uma categoria simbólica, Kawsak Sacha funciona como uma tecnologia de luta, um princípio de organização política e uma proposta alternativa de conservação ambiental. Em 2018, Sarayaku se autodeclarou “Território Selva Vivente”, livre de toda atividade extrativista, estabelecendo um novo modelo de proteção do território que parte das cosmopolíticas e práticas indígenas. Essa proposta recusa tanto a exploração quanto as formas de conservação que excluem os povos da floresta – e propõe, em seu lugar, um regime de convivência e corresponsabilidade entre os seres.

A noção de Floresta Vivente também ressoa com críticas feministas e indígenas ao tratamento histórico dado às mulheres como corpos disponíveis, passivos e despolitizados – uma lógica que espelha a forma como a natureza foi concebida pela modernidade ocidental. Tanto as mulheres quanto a floresta foram alvos de projetos de dominação, controle e extração, fundamentados em ontologias que desautorizam suas vozes e agências. Ao afirmar que a floresta é viva, consciente e relacional, Sarayaku rompe com essa lógica. Essa visão encontra eco nas práticas de muitas outras mulheres indígenas, que articulam corpo, território e cuidado como dimensões inseparáveis da luta por autonomia.

IHU – Como a experiência autônoma dos Kichwa se relaciona com experiências autonomistas de outros povos na região?

Marina Ghirotto Santos – A experiência de autonomia dos Kichwa de Sarayaku, embora singular como quaisquer outras, se inscreve em um movimento mais amplo de povos indígenas latino-americanos que buscam afirmar formas de vida alternativas à lógica colonial do Estado-nação. Ela dialoga com experiências autonomistas como as dos Aymara, dos Mapuche, dos Zapatistas e de diversos povos andino-amazônicos, por meio da inspiração mútua e da articulação em redes regionais e transnacionais.

Essas experiências têm em comum a aposta em formas de autonomia não subordinadas ao Estado, que emergem de regimes relacionais alternativos. Ao mesmo tempo, a experiência no Equador se difere em alguns aspectos de outros movimentos latino-americanos pela escolha política de atuar com, contra e além do Estado: se, por um lado, o movimento indígena equatoriano apostou na transformação e descolonização do estatal, como no processo constituinte de 2008 e na criação do Pachakutik – braço político-institucional da CONAIE –, por outro, a experiência histórica revelou os limites e tensões dessa aposta. Em suma, Sarayaku não é um caso isolado, mas parte de um movimento continental de resistência e inovação política que é, em si, diverso.

IHU – Qual é o papel das mulheres na comunidade? Em que aspectos o pensamento e a ação política delas se aproxima ou se afasta dos feminismos?

Marina Ghirotto Santos – As mulheres em Sarayaku são fundamentais na produção e na sustentação da vida coletiva. Estão nos roçados e nas cozinhas, nas assembleias, na linha de frente das mobilizações, manifestações e processos de resistência. Seu protagonismo não se restringe à simples presença, mas se expressa em uma ética e estética do cuidado com a floresta, que são também formas de ação política. Ao contrário da política ocidental-moderna, onde há uma separação entre público e doméstico, com o primeiro associado à política, as mulheres de Sarayaku nos ensinam que a reprodução da vida e a relação com a floresta não são algo menor ou apolítico – pelo contrário: são práticas centrais na construção de mundos outros que apontam, inclusive, saídas criativas para as bases da atual crise ecológico-climática.

Essa ação política está profundamente conectada à relação entre corpo e território: as mulheres vivem e afirmam que a violação do território é também a violação de seus corpos. Por isso, estão na linha de frente das lutas antiextrativistas, denunciando os impactos da mineração e da exploração petrolífera não apenas sobre o que os modernos-ocidentais chamam de “natureza”, mas sobre suas próprias vidas, corpos e formas de existência.

Embora a maioria das mulheres Kichwas não se identifique com o termo “feminismo”, suas práticas dialogam com feminismos decoloniais e comunitários, que colocam a vida – humana e não humana – no centro da política. Denunciam o machismo, reivindicam espaços de liderança e constroem formas próprias de organização, como os coletivos de mulheres. Sua política está conectada ao território, é anticapitalista e não excludente: embora existam tensões, não se estrutura em oposição aos homens, mas propõe transformações pautadas em alianças e outras formas de viver bem em comunidades multiespécies. Ao mesmo tempo, suas experiências desafiam os marcos dos feminismos brancos e eurocentrados ao evidenciar que as experiências das mulheres indígenas são diversas, atravessadas por outros marcadores sociais e pressupostos ontológicos. A ideia de corpo-território é, justamente, uma delas: não há luta de mulheres desvinculada da luta pela Terra e pela proteção dos territórios.

IHU – Alguns teóricos dizem que as paixões tristes motivam a política hoje. Que antídotos o modo de vida dos Kichwa de Sarayaku oferecem para superar as paixões tristes?

Marina Ghirotto Santos – Em contraste com a política moderna, fundada na separação entre sociedade e poder, controle e centralização do mando, a política em Sarayaku é inseparável da vida comum. Ela não se organiza pela coerção, mas pelo respeito às várias formas de existência – dos humanos e dos seres da floresta. É uma forma de política que não nasce do ódio ao outro, mas de um investimento cotidiano nos vínculos que conectam humanos e outras espécies de seres, corpo e território, memória e futuro. Não se trata aqui de um romantismo, mas de uma aposta cotidiana em tecnologias que regeneraram o ânimo, fortalecem os corpos e nutrem os vínculos que sustentam a vida, mesmo em tempos de destruição.

IHU – A sua pesquisa doutoral dá um destaque para a “festa” como uma atividade para adiar o fim do mundo, ou seja, o cultivo de atividades festivas para resistir à barbárie moderna. Qual é a centralidade da festa para os Kichwa?

Marina Ghirotto Santos – A festa – especialmente a Uyanza, mas também as chichadas, as mingas e aquelas que se seguem após grandes assembleias – é uma tecnologia fundamental de regeneração e continuidade da vida para os Sarayaku Runa. A festa é tempo de alegria, fertilidade, abundância, de reativação das relações com os seres da floresta, de reencontro com os ancestrais e com os seres invisíveis. É também ocasião para recontar as lutas, fortalecer os corpos e projetar futuros, de paz e de guerra, se necessário. Quando se celebra, adia-se o fim do mundo – o da floresta, das águas, da diversidade de povos humanos e não humanos. Por isso, fazer festa é um ato profundamente político.

IHU – As cosmopolíticas ameríndias e as lutas autonomistas podem inspirar novos imaginários políticos para repensarmos o atual modelo de Estado e de política? Em que sentido?

Marina Ghirotto Santos – Minha pesquisa de doutorado, intitulada Conversas com florestas viventes: política, gênero e festa em Sarayaku (Amazônia equatoriana), insere-se neste campo ao acompanhar a experiência do povo Kichwa de Sarayaku, na Amazônia equatoriana, como um caso exemplar de resistência ao extrativismo e de criação de alternativas políticas enraizadas em outras ontologias. A partir do conceito de Kawsak Sacha (Selva Vivente), analiso como os Sarayaku constroem mundos que escapam à dicotomia natureza/cultura, ao modelo extrativista de desenvolvimento e à política aos moldes modernos ocidentais, onde apenas seres humanos são concebidos como agentes.

A relação entre corpo e território, tão presente nas falas e ações das mulheres, é um eixo importante das lutas antiextrativistas. Nesse sentido, um aporte importante da pesquisa é dar centralidade às práticas das mulheres, frequentemente invisibilizadas por uma concepção androcêntrica de política, que costuma separar o público e o doméstico. Conforme mencionado, são elas que sustentam o cotidiano da vida coletiva: cultivam as roças, produzem a chicha, sustentam mobilizações, cuidam de corpos-territórios, tomam decisões e se colocam na linha de frente das manifestações. Essas práticas, longe de serem menores ou apolíticas, são formas potentes de ação cosmopolítica e de afirmação da autonomia.

Ao analisá-las, a tese também contribui para o debate das autonomias ao mostrar como as cosmopolíticas ameríndias ampliam radicalmente o campo do político. Em vez de uma política baseada na soberania estatal, Sarayaku pratica uma política pautada em práticas de cuidado, precaução e composição com múltiplos seres. Essas experiências desestabilizam os binarismos modernos – não apenas natureza/cultura, mas também humano/não humano – e sugerem que a política pode ser também plantar, conversar, sonhar, curar, fazer chicha, celebrar. São convites para refundar não apenas o Estado, mas a própria ideia de mundo – o que conta como mundo, como um ser ou agente.

Se os povos ameríndios experimentam há milênios formas plurais de viver juntos mesmo após fins de mundos, acredito que essa escuta pode inspirar novos imaginários políticos e futuros que não dizem respeito apenas aos povos indígenas, mas à toda humanidade.

IHU – Deseja acrescentar algo?

Marina Ghirotto Santos – Recomendo acompanhar as páginas da CONAIE (@conaie_ecuador), da CONFENIAE (@confeniae), das organizações dos povos Kichwa amazônicos – Pakkiru (@pakkiru_org) e do povo de Sarayaku.

Também gostaria de compartilhar os trabalhos realizado por Eriberto Gualinga, cineasta e documentarista Kichwa de Sarayaku (@TrayaMuskuy), que retratam com sensibilidade e força a luta por território e autonomia. Entre eles, destaco Los Descendientes del Jaguar [disponível abaixo], Children of the Jaguar e Kawsak Sacha, la selva viviente, que podem ser encontrados no canal do YouTube.