"Se a China realmente desejasse inovar, forjando uma nova sociabilidade planetária, social e ambientalmente inclusiva, pondo um fim à prevalência da cultura patriarcal milenar, que fosse coerente não só com o que há de melhor em suas ricas tradições culturais ancestrais, que dialogam bem melhor com a imbricada dinâmica do mundo real do que o seu establishment político, ela deveria primeiro repensar radicalmente sua adesão ao mito do progresso tecnoeconomicista que guiou o eurocentrismo, buscar uma aproximação diplomática que convença o Ocidente dos seus equívocos pela história e promover acordos multilaterais para combater as profundas desigualdades regionais, a crescente beligerância digital e o colapso ambiental iminente. No entanto, ela aparenta estar mais orientada pela cegueira da cultura patriarcal, na manutenção do racionalismo que norteou a civilização a partir da modernidade – um percurso ecocida no qual o homem continuou a ignorar a complexidade do mundo real e insistiu em moldar o mundo segundo a sua imagem, o que nos arrastou para o abismo do século XXI", escreve Antônio Sales Rios Neto, escritor e ativista político e cultural.

“Quando o lassez-faire global ruir, uma profunda anarquia internacional

será a perspectiva mais provável para a humanidade.”

(John Gray, 1999)

“Qualquer tentativa de impor a vontade ou os valores de alguém a outros ou de unificar

o mundo segundo certo modelo de ‘civilização’ definitivamente fracassará (…)

Nenhum sistema econômico é bom para todos os países.

Cada qual deve seguir seu próprio caminho, como a China o faz.”

(Qiao Shi, ex-membro do Politburo chinês, 1997)

Se tem um país hoje que reúne as maiores contradições em seu modelo de desenvolvimento, neste nebuloso e sombrio início do século XXI, este país é sem dúvida a China. Mesmo aparentemente adaptada à nova configuração geopolítica mundial, cada dia mais multipolar, anárquica (aspectos que têm seu lado positivo, uma vez que o caos e a diversidade são atributos da realidade potencialmente regenerativos), beligerante e ecocida, a China suscita um sentimento de esperança – pelo menos entre aqueles que ainda vislumbram a possibilidade de ressuscitar o socialismo, irrecuperavelmente enterrado com a queda do Muro de Berlim, em 1989 – em um novo arranjo civilizatório, capaz de harmonizar os campos político, social, econômico e, sobretudo, ambiental, nestes tempos de aguda crise global. Por isso, os impactos dos desdobramentos do seu colossal desenvolvimento socioeconômico, inaugurado com Deng Xiaoping, a partir de 1978, terão, para o mal e para o bem, um enorme peso no imponderável percurso a ser trilhado pela humanidade nas próximas décadas.

A China é tão contraditória que as tentativas para definir o que ela representa no instável contexto geopolítico contemporâneo são as mais díspares possíveis e, ao que tudo indica, ainda muito longe de se estabilizar um consenso. A maioria dos cientistas políticos parece comungar da ideia de que a China optou por um modelo de capitalismo de Estado totalitário. A despeito de alguns analistas entenderem ser inadequada tal caracterização, o fato é que a China viu o seu PIB per capita no período de 1978 a 2020 explodir de US$ 156,4 para US$ 10.500,4 (fonte: Banco Mundial). Segundo a Forbes, a China chegou em 2021 com 698 bilionários (incluindo Hong Kong e Macau), quase empatada com os 724 dos EUA – deve-se obviamente considerar que, proporcionalmente à população, os EUA têm quatro vezes mais bilionários do que a China. Com a Índia em um terceiro lugar já bem distante (140 bilionários), EUA e China juntos abrigam 51,6% do seleto grupo de afortunados do planeta. Inclusive, os 1.149 bilionários dos países que integram o circuito Ásia-Pacífico já detêm US$ 4,7 trilhões, ultrapassando os US$ 4,4 trilhões dos bilionários norte-americanos. Mantidas as tendências dos últimos anos, a China deverá ultrapassar já em 2022, e com boa folga, o número de bilionários estadunidenses.

Outros, no entanto, enxergam no renascimento do Império do Meio – tradução de Zhōngguó (Terra Central), nome dado pelos chineses quando seu território foi unificado pela dinastia Cin, durante o século III a.C. – um consistente resgate do ideário socialista, mas sob novos pressupostos, conforme inscrito no pensamento que vem orientando seu desenvolvimento desde a era Deng Xiaoping, um marxismo-leninismo entrelaçado à economia de mercado e adaptado às peculiaridades chinesas. Há, inclusive, quem enquadre o gigante chinês num processo complexo de transição rumo a uma “democracia socialista”, guiada pela “nova economia de projetamento” (ideia inspirada em estudos de referências como o respeitado economista e escritor maranhense Ignacio Rangel), o que explicaria o sucesso da combinação exitosa entre o que há de “melhor” nos instrumentos keynesianos, na economia monetária moderna e na planificação soviética, tudo isso turbinado pelas “maravilhas” da revolução tecnológica, o que permitiu a sua rápida inserção da chamada Indústria 4.0.

Assim, a China parece abarcar em uma só nação todo o espectro de arranjos políticos econômicos experimentados no século passado, e algo mais. Em razão disso, talvez seja mais pertinente enquadrá-la numa categoria mais abrangente, a de Estado-civilização, e não somente de Estado-nação, como recomenda o experiente jornalista, pesquisador e analista político britânico Martin Jacques, para quem, “a China é a expressão mais importante de um fenômeno mais amplo, que é o crescimento em importância dos países em desenvolvimento, que formam o lar de aproximadamente 85% da população ao redor mundo”.

Há ainda muitas outras visões sobre a China. Num mundo convulsionado pelo laissez-faire global imposto pelo império estadunidense declinante, a emergência do fenômeno China representaria uma espécie de nova síntese hegeliana de que o processo dialético histórico, guiado pela primazia da razão, sempre conduz, inexoravelmente, a humanidade para algo melhor. Uma perspectiva que anima parte dos analistas que depositam no novo Império do Meio todas as esperanças de mais uma tentativa de redenção humana, onde se vislumbra a possibilidade de irradiação de um novo modelo civilizatório alternativo ao fracasso do “capitalismo democrático” americano e do “socialismo real” da antiga União Soviética. Desse modo, a China estaria em vias consistentes de alcançar o ponto ideal entre a economia de mercado e a democracia, equacionando os dilemas do Estado hobbesiano de encontrar uma paz duradoura na conflituosa convivência humana. Enfim, uma esperança de modelo de harmonização planetária diante dos crescentes distúrbios socioambientais que perturbam não só a China, mas toda a humanidade.

Dentro das fronteiras chinesas, esta visão talvez seja realmente possível, uma vez que os chineses aparentam ser um povo cultural e historicamente adaptado a regimes autocráticos e o anseio coletivo, segundo pesquisas já realizadas, manifesta-se congruente com os objetivos do PCCh, atualmente em curso sob o comando rigoroso do atual presidente Xi Jinping. Conforme vem sendo projetado para o centenário da fundação da República Popular da China em 2049, espera-se que a China se torne "um país socialista forte, democrático, civilizado, harmonioso e moderno".

No entanto, até lá, o futuro da China e das demais potências globais, tal como ocorreu nas primeiras décadas do século XX, está demasiadamente aberto, face às crescentes instabilidades geopolíticas em curso no presente, o que dificulta prospectar com segurança, hoje, qualquer prognóstico de curto prazo, quanto mais para os próximos 30 anos.

A China representa uma aposta incerta num experimento ainda não realizado pela humanidade – pelo menos num país de escala continental e num contexto contemporâneo de altíssima interconectividade planetária – que é a opção por um socialismo de mercado, sob a direção de um Partido único, razão pela qual ela afeta toda a dinâmica civilizatória, em todos os seus aspetos, político, social, ambiental, econômico, tecnológico, comportamental etc. Em vista disso, dentre todas as interpretações sobre o que está sendo gestado na China, estou inclinado a vê-la pelas lentes do escritor e economista francês Jacques Attali, mais conhecido por ter sido o conselheiro especial do presidente socialista François Mitterrand, entre 1981 e 1991. Para Attali, “o ‘modelo chinês’ não existe. Os chineses estão engolindo o mundo ocidental. E querem ser ocidentais. As pessoas de classe média, inclusive os líderes, querem consumir como seus pares ocidentais. A China está buscando desenvolver uma economia de mercado totalitária, e todas as lições da história demonstram que isso não funciona.” E ainda acrescenta: “não acredito na perenidade do regime atual da China, uma nação com uma cultura magnífica, que admiro. A lição de tudo isso é que a democracia é menos ruim que a ditadura.”

Attali é um dos pensadores contemporâneos que merece bastante atenção. Oriundo de uma família judia argelina, ele fundou, com apoio de Muhammad Yunus e Arnaud Ventura, a ONG Positive Planet que, em 22 anos, já apoiou mais de 11 milhões de microempresários na criação de negócios positivos, nos bairros carentes da França, África e Oriente Médio. É autor de mais de oitenta livros, vendidos em 9 milhões de cópias e traduzidos para 22 idiomas. Nos últimos anos, ele vem se dedicando a disseminar a ideia de que humanidade precisa urgentemente substituir a economia de mercado por uma economia da vida, proposta defendida no seu recente livro La economía de la vida: Prepararse para lo que viene (Spanish Edition, 2021), em que a democracia, com todos os conflitos que lhe são inerentes, é o regime imprescindível à construção e à manutenção dessa nova dinâmica civilizacional. Por isso, Attali acredita que “a longo prazo, os chineses terão que escolher entre a democracia ou a economia de mercado.” De fato, a história recente tem demonstrado que mercado e democracia nunca foram parceiros, mas concorrentes.

A história também já demonstrou que uma democracia geradora de direitos e de equidade social e ambiental mostrou-se inviável por meio do patrocínio tanto do mercado quanto do Estado-nação, quando forjados a partir dos ideais greco-judaicos do progresso, da razão e do individualismo. Ainda assim, ao que parece, a China, seguindo a sua longuíssima tradição política autocrática, optou por renovar o abraço dos dois Leviatãs, o de Thomas Hobbes, o Estado soberano absoluto garantidor da ordem na conflituosa convivência humana, e o de Karl Marx, o poder insano do Capital concentrador de riqueza, gerador de desigualdades e predador da Natureza, para sair do fosso em que mergulhou sob o trágico regime de Mao Tsé-Tung (1949-1976). Estima-se que só no período do desastroso Grande Salto de Mao (1958-1960) cerca de 30 milhões de chineses morreram de fome, sem mencionar a Grande Revolução Cultural Proletária (1966-1976) que, na sequência da tragédia da fome, destroçou a rica tradição cultural chinesa.

Vale ressaltar, no entanto, que nessa simbiose, ao contrário da dinâmica do Ocidente em que o Capital tem o Estado nas mãos, o Estado totalitário chinês pelo menos tenta domar o ímpeto (social e ambientalmente) destrutivo do Capital. Não se sabe por quanto tempo conseguirá.

A China resolveu então tentar gestar um novo modelo de sociedade abraçando a dinâmica da economia de mercado. Não resta dúvidas de que o pragmatismo de Deng Xiaoping, ao adotar a estratégia traduzida na máxima oriunda da cultura de sua província natal, Sichuan, de que “não importa a cor do gato, contanto que ele cace o rato”, conseguiu em apenas 40 anos promover a maior mobilidade de classe da história contemporânea. Segundo dados publicados com entusiasmo pelos admiradores da proeminência chinesa, 850 milhões de pessoas foram transferidas (assim como em outros pequenos países asiáticos) para a chamada classe média, permitindo-lhes um padrão de vida material que somente países como Estados Unidos, Japão e da Europa Ocidental haviam alcançado desde o Welfare State ocorrido durante os chamados Anos Dourados (1945-1973).

Para conseguir esse feito extraordinário, a China promoveu, a partir de 1978, uma profunda reforma que iniciou com a descoletivização do campo, passando pela industrialização acelerada durante os anos 1990 – mediante mão de obra barata, entrada de capitais estrangeiros e uma ampla agenda de exportações – e, a partir de 2001, conquistou seu ingresso para participar do circuito da Organização Mundial do Comércio (OMC), em virtude das demandas do seu mercado doméstico de dimensão continental. A China fez claramente uma opção por uma ocidentalização ao gosto do socialismo chinês para conseguir “caçar o rato” da grande pobreza e do isolamento geopolítico, herdados dos equívocos da era maoista.

Pelo menos quatro principais eixos de desenvolvimento explicam o crescimento colossal da China:

1) adoção da economia de mercado, com todos os seus postulados de demanda e oferta, propriedade privada, consumo e investimento;

2) rápida urbanização e expansão da classe média;

3) pesado investimento em inovação tecnológica;

4) tudo isso sob o monopólio do poder do Estado nas mão de um único partido, o Partido Comunista Chinês (PCCh).

Foi assim que a China conseguiu a extraordinária façanha de sair do agrarianismo, inaugurado cerca dez mil anos atrás – ao qual ficou preso durante a maior parte dos 250 anos da Era Industrial –, quase que diretamente para a chamada Quarta Revolução Industrial.

Entretanto, devemos lembrar que os dilemas do Estado hobbesiano têm sido um problema recorrente na história das sociedades de mercado, esse arranjo resultante do entrelaçamento entre economia de mercado e Estado-nação. A história tem demonstrado que a utopia de uma pacificação social ideal, mediante a imposição de uma vida social ordenada pelos instrumentos de Estado, caminha lado a lado com as regressões. Como bem afirmou Gray, “todas as sociedades contêm ideais divergentes de vida. Quando um regime utópico se defronta com este fato, o resultado só pode ser repressão ou derrota. O utopismo não causa o totalitarismo — para que surja um regime totalitário, são necessários muitos fatores —, mas o totalitarismo sempre sobrevém quando o sonho de uma vida sem conflito é persistentemente perseguido mediante o uso do poder do Estado.”

Da mesma forma que muitos se equivocaram com a democracia liberal, festejada por Francis Fukuyama (O Fim da História, 1989) como último modelo a ser irradiado para o mundo após a experiência exitosa no Norte Global, durante a era de ouro do Welfare State, e a desintegração da União Soviética (1991), não se deve depositar muitas esperanças no modelo chinês, pois ele é só mais uma das muitas modalidades de capitalismo autóctone que vem despontando em resposta ao fracasso do neoliberalismo, portanto, circunscrita à realidade chinesa. Todavia, precisamos compreender que a China, em razão da sua dimensão continental e da alta interconectividade do mundo contemporâneo, tem um enorme potencial de representar um fator de desencadeamento de instabilidades geopolíticas com desfechos incontroláveis. Com a decadência do projeto neoliberal, o mundo parece caminhar para um anarcocapitalismo turbinado pela Vigilância dos algoritmos.

Como o Estado-nação não foi capaz de promover sua auto-regeneração, ele acabou sendo absorvido pelas corporações. Por isso faz mais sentido hoje se falar em Estado-corporação.

No entanto, na China ocorreu algo diferente. Ela é um dos poucos países que vem conseguindo manter a integridade do Estado em sua mais aprimorada versão hobbesiana, sobretudo por ter incorporado no seu projeto de desenvolvimento as melhores ferramentas tecnológicas de “controle” da realidade. A China talvez represente, hoje, a principal protagonista desse novo modo de viver amparado na revolução algorítmica, segundo o qual não há futuro para a humanidade fora do 5G, da inteligência artificial, do big data, dentre outras artimanhas transumanistas que estão por vir.

Assim como o cristianismo foi a religião dominante no chamado saeculum obscurum, período compreendido entre os séculos V e IX, o mito do progresso passou a ser a nova profissão de fé a guiar os destinos da humanidade depois da descoberta do “Novo Mundo”, no final do século XV, e, para alguns pensadores contemporâneos mais afastados das fantasias iluministas, é também o maior responsável pelo colapso civilizatório que se anuncia para as próximas décadas. A crença mais forte da visão tecnoeconomicista de mundo, que vem (des)governando a civilização e que se exacerbou nas últimas quatro décadas com a doutrina neoliberal, está na ideia de progresso, “o principal artigo de fé das sociedades liberais”, como diz o filósofo político britânico John Gray.

Na ciência econômica, a noção de progresso se traduz nas palavras mágicas “crescimento” e “desenvolvimento”. Para os economistas em geral, não há evolução dos países e de suas sociedades se eles não mantêm um PIB em constante elevação, ou seja, sem que haja crescimento e desenvolvimento econômico. Tal como o preceito bíblico “crescei e multiplicai-vos”, o ideário do crescimento econômico ilimitado, nestes tempos de recursos naturais cada vez mais declinantes, é um convite à nossa autodestruição.

À exceção de indicadores com importância marginal como o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), formulado pelos economistas Amartya Sen e Mahbub ul Haq, que é adotado desde 1993 pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), e o Felicidade Interna Bruta (FIB), adotado apenas pelo Butão em 1972, o PIB é o padrão internacional, por excelência, para medir o desenvolvimento das nações. No fundo, o nosso sistema-mundo capitalista é refém de uma espécie de síndrome de PIBismo, que, mais do que medir o crescimento econômico, representa na verdade a nossa crescente capacidade de predar os recursos naturais. E não foi por falta de aviso, pois o renomado economista Stuart Mill previu, 150 anos atrás, o inevitável choque malthusiano entre o crescimento populacional decorrente do progresso industrial e os limites do meio ambiente, alertando para a necessidade de uma “economia de estado estacionário”.

Desde as reformas de Deng Xiaoping, a partir de 1978, a China foi o país que alcançou as melhores taxas de crescimento econômico, mantendo-se em torno de 10% ao ano. Isso demonstra que a mesma noção de progresso que guiou a expansão do Ocidente foi abraçada pelo establishment governamental da China, para superar os fracassos da era maoista. O progresso material tecnoeconômico é o que dá matiz à “cor do gato” escolhida por Xiaoping.

Vale ressaltar que o modo de viver e a rica tradição cultural da China real, cujo núcleo é a família e o clã, são historicamente muito distintos da dinâmica do staff governamental. Os costumes e cultos antepassados do povo chinês, com suas influências confucionista, budista e taoista, são amparados em outras cosmovisões muito peculiares à sua história milenar. Isso é confirmado neste relato do sinologista, ensaísta e crítico literário belga-australiano Simon Leys:

“Em meados do século 16, o funcionalismo chinês era constituído por algo em torno de dez a quinze mil servidores civis para uma população total de cerca de 150 milhões de habitantes. Este diminuto grupo de funcionários estava concentrado exclusivamente nas cidades, enquanto a maioria da população vivia nas aldeias do interior. (…) A grande maioria dos chineses poderia passar a vida inteira sem nunca ter tido contato com um único representante da autoridade imperial.” (os excertos são do livro de Simon Leys, The Burning Forest: Essays on Chinese Culture and Politics – Henry Holt, New York, 1983, citados por Gray)

A ascensão chinesa, levada a cabo por seus governantes nas últimas décadas, além de ser desconectada dessa China real, parece ter muito a ver com a imagem da retrotopia identificada pelo renomado sociólogo e filósofo polonês Zygmunt Bauman, aquele frequente retorno nostálgico a um passado fracassado que bloqueia nossa capacidade de imaginação política para superar a máquina de morte que é o “capitalismo parasitário”, quando ele afirma que “estamos involuindo de uma crença tola no futuro para a mistificação infantil do passado.”

A visão de Bauman sobre esse nosso bloqueio imaginativo está bem expressada nos termos a seguir, que ele manifestou em uma de suas últimas entrevistas:

“Isaac Newton insistiu em que cada ação dispara uma reação… E Hegel apresentou a história como um conflito/fricção entre oposições, que provocam e reforçam mutuamente oposições (o processo interconectado de dissolução e absorção conhecido por ‘dialética’). Se vocês fossem partir de Newton ou Hegel, chegariam à mesma conclusão: ou seja, de que seria de fato bizarro se a tendência retrotópica não fosse alimentada por e alimentadora da entronização e destronamento do futuro.

(…)

O futuro (outrora a aposta segura para o investimento de esperanças) tem cada vez mais sabor de perigos indescritíveis (e recônditos!). Então, a esperança, enlutada, e desprovida de futuro, procura abrigo num passado outrora ridicularizado e condenado, morada de equívocos e superstições. Com as opções disponíveis entre ofertas de Tempo desacreditadas, cada qual carregando sua parte de horror, o fenômeno da “fadiga da imaginação”, a exaustão de opções, emerge. A aproximação do fim dos tempos pode ser ilógica, mas por certo não é inesperada.”

O fato é que, nesta contemporaneidade líquida, é demasiado cedo para apostar numa possibilidade de moderação da conflituosa condição humana a partir do que resultará da transição de sociedade que a China vem experimentando. A China optou por uma ocidentalização sem abrir mão da sua prática política historicamente despótica. É muito provável que os efeitos colaterais internos que ela já enfrenta hoje, semelhantes aos que vêm destronando o Ocidente (patologias mentais na classe trabalhadora, corrupção corporativa, disputas políticas internas, recrudescimento das tensões religiosas, desarranjos ambientais devastadores, dentre outros), comecem a agudizar também por lá, a ponto de inviabilizar a continuidade do seu projeto de desenvolvimento. Some-se a isso os efeitos colaterais externos, as crescentes instabilidades geopolíticas, decorrentes do choque de modelos entre Pequim e Washington, provocadas principalmente por este último que não aceita o declínio do “capitalismo democrático”, em curso já há um bom tempo, e agora tenta culpabilizar a China por seu fracasso. Tais instabilidades tendem a inaugurar mais uma onda de conflagração mundial.

A China, especialmente em razão de abrigar um quinto da população mundial e de ter muitas conexões com o resto do mundo, sobretudo por meio do capitalismo praticado pelos chineses de além-mar, vem desencadeando várias perturbações na geopolítica mundial. Mas ao contrário do ímpeto eurocêntrico de impor sua visão de mundo a todos os países, a China não manifesta essa pretensão. Como bem afirmou John Gray, “a China de Xi é indiscutivelmente uma potência imperial, mas não é impulsionada por nenhuma missão civilizadora". No entanto, ela sempre foi implacável com aqueles que tentaram intervir no seu destino, como expressou recentemente, sem rodeios, o presidente Xi Jinping, por ocasião do centenário do Partido Comunista Chinês: "qualquer um que se atrever a tentar terá suas cabeças esmagadas com sangue contra uma grande parede de aço forjada por mais de 1,4 bilhão de chineses" (trecho noticiado pela CNN).

Também é notório que a China tem uma longuíssima história de expertise na “Arte da Guerra”. Dentre os maiores conflitos em que se envolveu nos últimos quinhentos anos, ela só não logrou êxito apenas na contenda fronteiriça sino-indiana de 1967, motivada por uma disputa litigiosa numa região do Himalaia. Há até quem diga que o desenvolvimento de armas de fogo na China, durante os séculos XIII e XIV, foi decisivo para forjar o nascimento do capitalismo, que sempre precisou fazer uso da violência para desbravar novos territórios.

Apesar da sabedoria acumulada no manejo das estratégias de guerra, não se pode afirmar categoricamente que a história milenar autocrática da China tenha sido movida por qualquer impulso colonizador sobre outros povos. Entretanto, os desdobramentos do seu atual desenvolvimento colossal, para promover bem-estar num país que tem uma população de 1,4 bilhão de habitantes, não tem como não respingar na atividade econômica das demais nações com quem mantém inúmeras trocas comerciais. A reprimarização das economias de países da periferia, como é o caso da América Latina, é o efeito colateral mais visível das novas relações de dependência que essa nova China acaba gerando. A esse respeito, o demógrafo José Eustáquio Diniz Alves, em um artigo escrito em 2015, afirma que “o nome que se dá a esse processo na literatura internacional, desde Rosa de Luxemburgo (1871-1919) e Rudolf Hilferding (1877-1941), é imperialismo. Isto é, a China tem relações do tipo imperialista com os países latinoamericanos e os países latinoamericanos têm relações de dependência com a China.” Não seria, então, essa nova dinâmica da economia chinesa uma forma sutil de colonização e subordinação às suas necessidades?

O fato é que após a indiscutível perda de hegemonia global dos EUA, notadamente após a crise do subprime (2006-2008), a China desponta no cenário internacional como candidata única ao posto de maior potência econômica, fato que parece gerar um sentimento coletivo mundial de renovação do modo de produção capitalista. Por isso é compreensível a esperança que a China, mesmo esta seguindo sua tradição despótica, suscita entre os simpatizantes do marxismo, haja vista que se trata de um novo modelo de Estado que está conseguindo de certo modo domar o mercado. O deslumbramento tanto de setores da esquerda quanto da direita com a pujança da China resulta não só da predominância da visão de mundo tecnoeconomicista como do desejo de escapar da colonização do Ocidente. Não se percebe, no entanto, que o modelo chinês não só representa, potencialmente, mais uma forma de hegemonia, como pode desencadear sofisticadas formas de submissão.

Pode-se afirmar, inclusive, que a China hoje está na vanguarda da mais nova modalidade do sistema-mundo capitalista, o chamado capitalismo de vigilância, gestado no Vale do Silício nos anos 1980. Ela está contribuindo para delimitar, junto com a Rússia de Putin, o novo campo dos confrontos geopolíticos num mundo guiado por um punhado de megacorporações, como bem afirmou recentemente Robert Reich, economista e professor de políticas públicas na Universidade da Califórnia, para quem “o próximo conflito mais interessante não será entre a China e os Estados Unidos como tal, mas entre as elites empresariais das duas nações que buscam gerar grandes receitas e as elites políticas das duas nações que querem proteger seus países e, de passagem, proteger seus próprios centros de poder”.

Enfim, a China pode estar dando, involuntariamente, uma grande contribuição para consolidar uma sombria e breve Era da Vigilância – o impulso libertário do animal humano não suportaria por muito tempo. Embora ela nunca tenha manifestado a ambição de se tornar o novo policial do mundo, sempre paira no ar esta perspectiva aterradora para os padrões de liberdade do Ocidente. Mas não parece ser este o caso, como observa John Gray: “a probabilidade de a China ser uma grande potência autoritária em qualquer futuro imaginável de forma realista é perturbadora demais para ser contemplada”.

Não se pode descartar, contudo, até mesmo um desdobramento político à moda clausewitziana para o impasse da atual guerra híbrida (uso combinado de armas convencionais, comerciais, jurídicas, políticas, midiáticas, ciberrnéticas, dentre outras) entre EUA x China e Rússia, como vem temendo frequentemente o incansável filósofo, sociólogo e ativista político estadunidense Noam Chomsky, ou seja, um conflito pela via das armas nucleares cujo desfecho representaria uma “solução” terminal para a civilização. Uma coisa é certa: com a ruína do neoliberalismo, há uma crescente militarização (especialmente digital) do Estado nessas novas conformações geopolíticas de viés anarcocapitalista que tendem a se espraiar perigosamente por muitos países, como ocorreu no início do século XX e em outras épocas. Como alerta Gray, “o Grande Jogo que está em curso hoje é mais descontrolado e mais perigoso que o anterior.”

A verdade é que a história já nos mostrou que foram muito breves os momentos da aventura humana que suscitaram uma sensação de que a humanidade havia encontrado um modelo duradouro e consistente de convivência harmoniosa entre os homens. As frivolidades da Belle Époque europeia (1871-1914), embalada pelo liberalismo da era vitoriana, assim como a democracia liberal do sonho americano (1947-1973) são alguns exemplos. A instabilidade do momento atual guarda muitas similaridades com as regressões da primeira metade do século XX, sendo que hoje estamos agregando novos ingredientes altamente destabilizadores como é o caso da revolução tecnológica e, sobretudo, do sinal vermelho alcançado pelas mudanças climáticas, agora confirmadas de forma irrefutável pelo IPCC que se tratam de um fenômeno de origem antrópica.

As premissas de análise que utilizo aqui para tentar entender a China contemporânea são as mesmas que tenho reiterado em outros artigos. A principal delas está no quanto o tortuoso percusso civilizatório, iniciado com a revolução agrícola no neolítico, tem sido forjado pela longa prevalência da cultura de dominação patriarcal (compreendida para além da dominação do masculino sobre o feminino), a qual é caracterizada pelo desejo insano de controle, superioridade, guerra, luta, procriação, apropriação da verdade e destruição dos recursos naturais, isto é, pela pulsão de morte.

Toda a dinâmica civilizatória foi guiada por visões de mundo patriarcais, em cada circunstância histórica. Nosso modo de viver patriarcal, que se retroalimenta em processos recursivos, é resultante de interpretações equivocadas da realidade que induziram a formação das nossas crenças, a partir das quais moldamos as instituições (incluindo-se a ciência e a filosofia) e que, por sua vez, desencadearam práticas desconectadas da dinâmica complexa da realidade, não raro, autodestrutivas. Infelizmente esse assunto tem sido pouco estudado e só começou a ser mais bem compreendido pelas novas ciências da complexidade, a partir da segunda metade do século XX. No cerne dessa fenomenologia cultural, que perpassa todas as formas de convivência já experimentadas, está o animal humano desenraizado, com seus modos e objetivos de vida conflitantes, que nos arrastaram para a crise existencial que se coloca neste século XXI.

Essa constatação, de que estamos condicionados a uma prisão patriarcal, está bem argumentada, por exemplo, nessa passagem do livro Cachorros de Palha (Record, 2002), de John Gray:

“Quando os humanos chegaram ao Novo Mundo, há cerca de 12 mil anos, o continente abundava em mamutes, mastodontes, camelos, gigantescas preguiças terrestres e dúzias de espécies similares. A maior parte dessas espécies nativas foi perseguida até a extinção. Segundo (Jared) Diamond, a América do Norte perdeu cerca de 70% de seus grandes mamíferos, e a América do Sul, 80%. A destruição do mundo natural não é o resultado do capitalismo global, da industrialização, da “civilização ocidental” ou de quaisquer falhas em instituições humanas. É a consequência do sucesso evolucionário de um primata excepcional rapace. Ao longo de toda a história e pré-história, o avanço humano coincidiu com a devastação ecológica.”

Chegamos no século XXI com um planeta abarrotado em quase 8 bilhões de pessoas (tínhamos apenas 4 milhões de habitantes no planeta há 12 mil anos), com os ecossistemas altamente degradados e com uma condição climática global numa crescente e irreversível convulsão. Só para mencionar apenas um ponto crítico acerca da dimensão da gravidade da crise ambiental, já existem estudos de modelagem climática (Hadley Center do UK Met Office) apontando que a cobertura de gelo do Ártico, existente há milhões de anos, pode desaparecer completamente já em 2035, daqui a apenas 14 anos. Se o planeta hoje já está convulsionando com incêndios florestais e inundações urbanas catastróficos, o que esperar como resposta do metabolismo da Terra sem a presença do gelo do Ártico?

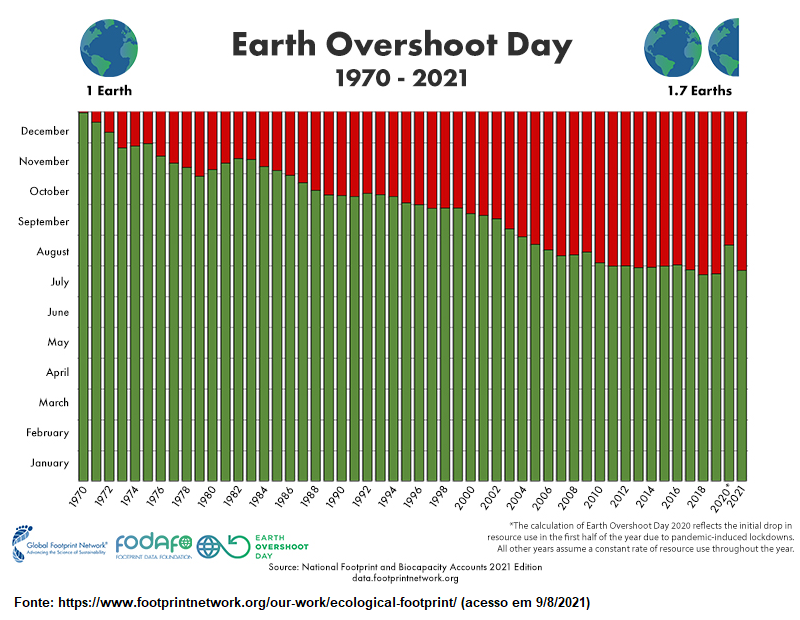

Por isso, a China provavelmente será o último país a experimentar um crescimento econômico, seguindo os mesmos padrões iluministas de bem-estar material do Ocidente. Ela abraçou o capitalismo quando a Terra já não tinha mais capacidade de regenerar-se das degradações provocadas pelo homem. Durante as cinco últimas décadas, nossa pegada ecológica, decorrente do modo de vida capitalista, ficou muito além da biocapacidade da Terra, conforme demonstrado no gráfico abaixo. De acordo com a Global Footprint Network (GFN), a partir de 1970, a humanidade começou a alcançar o teto da biocapacidade da Terra (esforço para compensar os recursos que usamos e absorver os resíduos que produzimos) antes do dia 31 de dezembro de cada ano. Isto é, começamos a consumir a Terra além do que ela é capaz de regenerar e isso é consequência, em boa medida, do alto custo ambiental do Welfare State ocidental. Atualmente a nossa pegada ecológica consome o equivalente a 1,7 Terras, o que significa que agora a Terra leva um ano e oito meses para regenerar o que consumimos em um ano.

A título de esclarecimento, o GFN é uma organização internacional, parceira global da Rede WWF, que monitora os indicadores globais de sustentabilidade. Segundo o GFN, o termo “biocapacidade” refere-se à “capacidade dos ecossistemas de produzir materiais biológicos utilizados pelas pessoas e de absorver os resíduos gerados pelos seres humanos, nos atuais regimes de gestão e com as atuais tecnologias de extração”, enquanto a expressão “pegada ecológica” trata-se de “uma medida de quanta área de terra biologicamente produtiva e quanta água um indivíduo, uma população ou uma atividade requer para produzir todos os recursos que consome e para absorver os resíduos que gera, utilizando a tecnologia e as práticas de gestão de recursos predominantes”. A metodologia de cálculo utilizada para esses dois parâmetros de sustentabilidade é o padrão gha (hectares globais). Agora em 2021, a nossa pegada ecológica total aumentou 6,6% em relação a 2020, enquanto a biocapacidade total aumentou apenas 0,3%, o que demonstra que estamos nos aproximando cada vez mais rápido da possibilidade de um colapso climático.

O fato é que em termos de progresso tecnoeconômico e seus correspondentes efeitos colaterais geradores de enormes desigualdades regionais, de instabilidades geopolíticas e de profunda devastação ambiental, a China de hoje pode não ficar muito distante da Inglaterra da era vitoriana (1837-1901), que consolidou a Revolução Industrial, ou dos Estados Unidos (e da Europa Ocidental) do pós-Segunda Guerra Mundial, que promoveu a Era de Ouro do capitalismo. Não se pode garantir que a China irá seguir uma dinâmica diferente, por mais que ela venha assumindo o propósito de uma “civilização ecológica” e implementando efetivamente boas práticas de sustentabilidade. No máximo, ela pode e provavelmente fará algo ambientalmente menos impactante do que o Ocidente, que, desde quando a questão ambiental entrou na agenda mundial, no início dos anos 1970, vem adotando estratégias retóricas como “desenvolvimento sustentável”, “descarbonização”, “transição energética” e “capitalismo verde”, todas sem uma efetividade à altura do drama climático que vivemos, especialmente no campo da política e da ética.

Se a China realmente desejasse inovar, forjando uma nova sociabilidade planetária, social e ambientalmente inclusiva, pondo um fim à prevalência da cultura patriarcal milenar, que fosse coerente não só com o que há de melhor em suas ricas tradições culturais ancestrais, que dialogam bem melhor com a imbricada dinâmica do mundo real do que o seu establishment político, ela deveria primeiro repensar radicalmente sua adesão ao mito do progresso tecnoeconomicista que guiou o eurocentrismo, buscar uma aproximação diplomática que convença o Ocidente dos seus equívocos pela história e promover acordos multilaterais para combater as profundas desigualdades regionais, a crescente beligerância digital e o colapso ambiental iminente. No entanto, ela aparenta estar mais orientada pela cegueira da cultura patriarcal, na manutenção do racionalismo que norteou a civilização a partir da modernidade – um percurso ecocida no qual o homem continuou a ignorar a complexidade do mundo real e insistiu em moldar o mundo segundo a sua imagem, o que nos arrastou para o abismo do século XXI.

Já passou da hora de abandonarmos a ideia quimérica de progresso, herdada do iluminismo eurocêntrico. O legado deixado pela ideia de progresso por trás do receituário de desenvolvimento e de crescimento econômico foi uma civilização que atualmente consome 74% a mais do que o que os ecossistemas da Terra podem regenerar. Só o padrão americano de consumo precisaria de 5 Terras para ter viabilidade – padrão este ainda perseguido por quase todas as nações – e a China hoje não está tão distante de assumir a vanguarda desse caminho que nos leva à catástrofe planetária (ver gráfico abaixo), considerando que ainda há 550 milhões de chineses para usufruir do bem-estar material da tal classe média almejada e que a pegada ecológica dos EUA tende a diminuir junto com o seu declínio econômico. Diante do flagelo global que se anuncia, a ideia de “progresso”, junto com suas derivações como “crescimento” e “desenvolvimento”, deveria ser extirpada da nossa noção de civilização e substituída por “adaptação”, que é bem mais próxima da dinâmica inerente à complexidade dos ecossistemas do qual somos parte integrante.

As mudanças climáticas nos convocam a reorientar radicalmente o que entendemos por processo civilizatório. Primeiro, precisamos de uma instância de governança global que alcançasse os consensos necessários entre os países mais desenvolvidos, com o propósito de mudar o sistema-mundo capitalista. Segundo, é urgente a adoção de uma política de civilização para repensar os fundamentos da convivência humana, que contemple pelo menos as seguintes abordagens:

1) a implementação de estratégias de redução gradual da sobrecarga populacional sobre a Terra, para mitigar os efeitos devastadores das mudanças climáticas já em curso;

2) a articulação de uma democracia global, que tolere o pluralismo de modos de vida;

3) o resgate do sentido de comunidade e de preservação dos bens comuns, que foram destruídos pelas relações narcisistas, excludentes e predatórias do mercado;

4) a formulação de uma nova economia relacional, que recupere o seu sentido original que é dar centralidade à vida e ao cuidado da nossa Casa Comum, e não à acumulação e ao consumo.

Porém, a dinâmica global em curso continua a mesma de sempre. A China, de um lado, conquistou o seu lugar de destaque no sistema-mundo capitalista, objetivo também perseguido pela maioria dos países. Os EUA, por outro lado, se esforçam para não perder a posição de maior potência econômica. Ou seja, o capitalismo predatório continua seu curso avassalador. Tanto o atual “Plano Biden”, que pretende aportar na sua economia cerca de US$ 6 trilhões em 2022, aumentando progressivamente até US$ 8,2 trilhões em 2031, quanto o mega-acordo de livre-comércio, chamado de Parceria Econômica Regional Abrangente (RCEP na sigla em inglês), celebrado por Xi Jinping em novembro de 2020, representam a continuidade da rapinagem do nosso planeta. Esse bloco comercial abrange da China alcança um mercado de 2,2 bilhões de indivíduos e 26 trilhões de dólares, equivalente a um terço do PIB global. Apesar da retórica e das implementações de sustentabilidade embutidas nesses empreendimentos descomunais, no fundo representam iniciativas que têm tudo para continuar a exacerbar ainda mais o ímpeto ecocida do Capital.

Tal como ocorreu com quinhentos anos de dominação ocidental, a China, ao abraçar a economia de mercado, pode não só estar destruindo de forma irrecuperável o melhor de sua rica tradição cultural milenar e dos seus vastos recursos naturais, mas também contribuindo para o tiro de misericórdia no nosso sensível, frágil e já abalado ecossistema Terra. Não temos mais tempo para fazer experiências híbridas com os modelos fracassados do século XX. Contrariando o pragmatismo de Deng Xiaoping, não só a “cor do gato” importa, tudo importa. A realidade cambiante de uma nação da dimensão da China, dentro de uma dinâmica capitalista globalizada, é bem mais complexa do que se imagina.

A grande indagação do nosso tempo é como a humanidade vai lidar com esses impasses entre a voracidade da predação capitalista e o crescente esgotamento dos ecossistemas. Se realmente ainda tivermos tempo, considerando que o insondável grau de afetação do metabolismo da Terra, causado pela nossa conduta rapinante, não já desencadeou um movimento inercial que levará a Terra para outro patamar físico que inviabilize a nossa permanência no planeta, teremos duas opções:

1) a adaptação planejada, que requer uma grande e urgente regeneração do Estado-nação e do nosso sistema produtivo;

2) ou a adaptação forçada, a aposta incerta na metamorfose da atual condição humana rapinante pela via da barbárie, que se apresenta como cenário mais provável.

Os conturbados acontecimentos deste início de século apontam que estamos irremediavelmente emaranhados num processo adaptativo complexo, com suas interações e retrointerações caórdicas. A adaptação forçada está cada dia mais presente no nosso trágico horizonte. Infelizmente, são muito poucos os atores sociais que estão abertos o suficiente para absorver os novos aportes teóricos das ciências da complexidade, especialmente na política e na ética. Só nos resta agora acreditar que, no âmago dos fenômenos emergentes que nos aguardam, sobre os quais o animal humano terá cada vez mais pouquíssima margem de domínio e influência, a China talvez seja a última fronteira de manutenção da ordem e da razão, que confronta e suprime as emoções e as desordens, sem as quais a vida (humana e dos demais organismos vivos) jamais teria realizado sua longa, misteriosa e incerta caminhada.

ALVES, JED. A China e a reprimarização da América Latina: novo imperialismo?, Ecodebate, 25/2/2015. Disponível aqui.

ATTALI, Jacques. Entrevista por Mariano Turzi, Clarín, 1/5/2021. Disponível aqui.

ATTALI, Jacques. Entrevista por Luisa Corradini, La Nación, 8/5/2021. Disponível aqui.

BAUMAN, Zygmunt. Bauman: assim chegamos à retrotopia. Disponível aqui.

DOLAN, Kerry A. Os 25 maiores bilionários do mundo em 2021, Forbes, 6/4/2021. Disponível aqui.

JABBOUR, Elias. China – qual socialismo?, A terra é redonda, 20/7/2021. Disponível aqui.

JACQUES, Martin. Entrevista por João Vitor Santos e Ricardo Machado. IHU On-line. Disponível aqui.

GRAY, John. Cachorros de palha: reflexões sobre humanos e outros animais. Rio de Janeiro: Record, 2006.

GRAY, John. Falso amanhecer – os equívocos do capitalismo global. Rio de Janeiro: Record, 1999.

GRAY, John. O Grande Jogo nunca foi tão perigoso. O Estado de S. Paulo, 4/5/2008. Disponível aqui.

GRAY, John. 2019: o ano em que o Ocidente pensou na China. UnHerd – The Post, 27/11/2019. Disponível aqui.

REICH, Robert. Os dados (não as armas) são a chave da nova guerra fria entre a China e EUA, El Diario, 14/7/2021. Disponível aqui.