Para o advogado, ativista e pesquisador de questões ambientais, os desafios ecológicos só poderão ser suplantados à medida que deslocarmos o paradigma antropocêntrico no campo jurídico

O Rio Guaíba, na região metropolitana da Porto Alegre, recebe água de dezenas de rios e tem importância incontornável para a vida de inúmeras espécies. A manutenção de seu ecossistema, porém, está cada dia mais em risco. “Em que pese a sua importância estratégica para a população humana, o meio ambiente e a biodiversidade, e no que se refere ao aspecto protetivo de suas faixas marginais, o Guaíba vem sofrendo constantes e permanentes ameaças”, avalia José Renato de Oliveira Barcelos, em entrevista por e-mail ao Instituto Humanitas Unisinos – IHU.

Diante de tal cenário, o advogado e pesquisador chama atenção sobre a inadequação, em sentido mais amplo das questões ambientais planetárias, da terminologia “crise”. “O capitalismo, fundado no paradigma do crescimento econômico infinito, destruidor da natureza e das bases da vida, é o nome e o sobrenome desta ‘mutação’, que já não pode ser chamada de ‘crise’, visto que esta palavra aponta para algo que um dia passará”, frisa.

O Brasil, neste contexto, ocupa uma posição paradoxal no que se refere à regulação jurídica ambiental. “A crítica é que, não obstante os avanços que colocam o Brasil entre os países com a legislação ambiental mais avançada do mundo, falhamos! Do contrário, a vida em todas as suas formas em nosso planeta estaria muito menos ameaçada”, afirma o entrevistado.

“O Direito Ambiental, ainda pensado e estruturado a partir do paradigma antropocêntrico, que não reconhece a natureza como sujeito e titular de valor intrínseco, independentemente da utilidade que possa ter para a espécie humana, não está preparado para enfrentar, com eficácia sistêmica, a maior parte dos problemas ambientais contemporâneos”, complementa.

Para superar os obstáculos atinentes à proteção ambiental no Brasil, é indispensável que possamos “ter a coragem de assumir que fomos – e ainda somos – impotentes para pôr em marcha um sistema eficaz de solução dos conflitos ambientais”, ressalta Barcelos. Isso passa, no campo ambiental, por “repensar profundamente o sistema de justiça como um todo. Esse é o nosso desafio. Só espero que ainda tenhamos tempo para isso”, avalia o entrevistado.

O seminário “O Guaíba à margem da lei” será realizado no dia 6 de abril, às 14 horas, no Teatro Dante Barone, da Assembleia Legislativa do RS, em Porto Alegre, com transmissão no canal do YouTube da Assembleia Legislativa. O evento pretende abrir o debate e a reflexão crítica sobre os impactos associados ao crescimento urbano desordenado e as consequências do estilo de desenvolvimento que leva ao uso predatório dos recursos naturais.

Além de José Renato, a programação do Guaíba à margem da lei contará com a presença de Carlos Afonso Nobre, Elírio Toldo Júnior e Paulo Brack.

José Barcelos (Foto: Arquivo Pessoal)

José Renato de Oliveira Barcelos é advogado, mestre em Direito pela Universidade do Vale do Rio do Sinos - Unisinos, especialista em Direito Ambiental Nacional e Internacional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, ex-bolsista CAPES/CNPQ. É conselheiro municipal do meio ambiente e sustentabilidade de Porto Alegre/RS, membro fundador da Associação de Juristas pela Democracia - AJURD-RS, conselheiro do Movimento Justiça e Direitos Humanos - MJDH-RS, membro da Associação Brasileira de Agroecologia - ABA, membro da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural - AGAPAN-RS. Integra o Movimento Pan-Europeu DiEM25 (Democracy in Europe Movement 2025). É autor de diversos livros, dentre eles, A tutela jurídica das sementes: a proteção da diversidade e da integridade do patrimônio genético e cultural brasileiro à luz do princípio da proibição de retrocesso ambiental (Porto Alegre: Ed. Verbo Jurídico, 2011), Agrobiodiversidade ameaçada: perversão do direito e zona de autarquia na comissão técnica nacional de biossegurança (CTNBIO) (São Paulo: Ed. LiberArs, 2018). É coautor da obra Direito e Agrotóxico, Reflexões Críticas sobre o Sistema Normativo (Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2017), prefaciada por Boaventura de Sousa Santos.

IHU – Como analisa a atual situação do Guaíba e sua bacia hidrográfica? O quanto o poder público tem efetivamente olhado para esse que é o maior manancial da região metropolitana?

José Renato de Oliveira Barcelos – O Guaíba é um importantíssimo curso d’água que banha 14 municípios da região metropolitana e não metropolitana de Porto Alegre, o qual recebe cargas expressivas de outros rios que com ele contribuem, como o Jacuí, o Caí, o Gravataí e o Sinos, os quais aportam fluxos hídricos expressivos e permanentes para a sua formação e renovação. Segundo o Dr. Paulo Brack, professor titular do Instituto de Biologia da UFRGS, a vegetação das margens do Guaíba auxilia a purificação de suas águas, servindo de berçário para dezenas de espécies de peixes, alguns que migram desde o mar até o interior, como bagres e tainhas, encontradas subindo o Guaíba em alguns períodos do ano. São mais de 50 espécies de peixes, segundo estudos de pesquisadores da Pontifícia Universidade Católica - PUCRS e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS. Répteis como cágados, tartarugas e até jacarés se abrigam e se reproduzem nas margens ou em ambientes contíguos. Na vegetação de matas ciliares e outros tipos de suas margens se abrigam socós, garças, biguás e mais de cem espécies de aves.

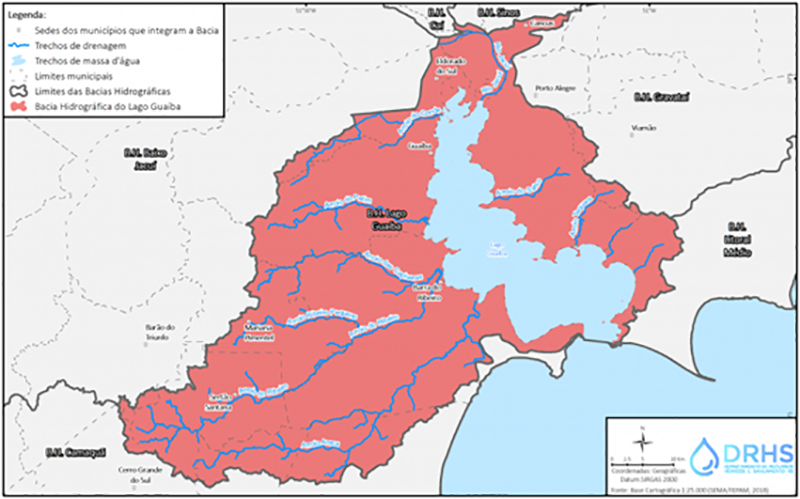

Além disso, os pesquisadores do Instituto de Geociências da UFRGS (SCOTTÁ et al., 2020), referidos em recente parecer sobre o Guaíba elaborado pelo Professor Elírio Toldo Jr., do IGEO-URFRGS, descrevem a “Descarga líquida e sólida em suspensão no Rio Guaíba”: [...] O Rio Guaíba recebe o deságue de nove sub-bacias as quais se estendem pelo centro e nordeste do Estado do Rio Grande do Sul (RS) e formam a Região Hidrográfica do Guaíba (RHG) em uma área de aproximadamente 84.763 km², que abrange mais de 250 municípios (Nicolodi et al., 2010) e aproximadamente 30% da área do Rio Grande do Sul (imagem abaixo).

Vista área do Guaíba (Imagem cedida pelo entrevistado)

A área superficial do Rio Guaíba é de 496 km² e extensão aproximada de 50 km, entre a Ponta do Gasômetro e a Laguna dos Patos. Possui profundidade média de 2 metros (Nicolodi, 2007), com a presença de um canal com maiores profundidades, variando entre 4 a 8 metros (DNAEE, 1983). [...]. Ou seja, para que se tenha a dimensão do quão expressivo é este curso d’água, importa referir ainda tratar-se de um corpo hídrico singular e absolutamente vital para a preservação da qualidade de vida dos 14 municípios inseridos em sua Bacia Hidrográfica (foto abaixo).

Mapa da Bacia Hidrográfica (Imagem cedida pelo entrevistado)

A nominata e respectiva porcentagem de área inserida na bacia do curso d’água Guaíba é a seguinte: Barão do Triunfo (3%), Barra do Ribeiro (93%), Canoas (29%), Cerro Grande do Sul (14%), Eldorado do Sul (23%), Guaíba (100%), Mariana Pimentel (52%), Nova Santa Rita (2%), Porto Alegre (81%), Sentinela do Sul (32%), Sertão Santana (91%). A Bacia Hidrográfica do curso d’água Guaíba, localizada na Região Hidrográfica da Bacia do Guaíba, possui área de 2.919 km² e população estimada de 1.344.982 habitantes (2020), sendo 1.324.782 habitantes em áreas urbanas e 20.199 habitantes em áreas rurais.

Em que pese a sua importância estratégica para a população humana, o meio ambiente e a biodiversidade, e no que se refere ao aspecto protetivo de suas faixas marginais, definidas em lei como áreas de preservação permanente - APP, o curso d’água Guaíba vem sofrendo constantes e permanentes ameaças, que colocam em sério risco a sobrevivência deste corpo hídrico. A proliferação desmedida de empreendimentos imobiliários de alto padrão localizados às margens do Guaíba, para muito além de sua orla, é deveras preocupante no que tange aos seus impactos sobre a biodiversidade, os processos ecológicos essenciais e o próprio curso d’água. Neste aspecto, a meu juízo, o Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Porto Alegre podem ter se omitido nos deveres de proteção ecológica que lhes são impostos pela Constituição Federal de 1988, se permitiu edificações em área não edificável (APP), com aval da autoridade responsável, o que no momento adequado deverá ser sindicado.

IHU – O senhor integra o Movimento de Justiça e Direitos Humanos e vem tratando das questões ambientais. Poderia nos detalhar, a partir do caso concreto do Guaíba, como se dá a intersecção das questões relacionadas a preservação ambiental, crises climática e hídrica com as pautas de Justiça e Direitos Humanos?

José Renato de Oliveira Barcelos – O direito ao ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, assegurado pela Constituição Federal Brasileira em seu artigo 225, foi elevado ao status de direito humano fundamental com o advento da Declaração de Estocolmo sobre o Meio Ambiente Humano de 1972. Este documento foi o primeiro em escala global a não só reconhecer tal condição como relacioná-la diretamente à proteção e resguardo do princípio da dignidade humana. E este princípio, reconceituado no Brasil após a Constituição Federal de 1988, adquiriu uma inegável dimensão ecológica. O status de direito humano fundamental atribuído ao direito ao ambiente sadio e ecologicamente equilibrado foi consagrado no “Princípio 1” da referida Declaração que diz assim:

“1. O homem é ao mesmo tempo obra e construtor do meio ambiente que o cerca, o qual lhe dá sustento material e lhe oferece oportunidade para desenvolver-se intelectual, moral, social e espiritualmente. Em larga e tortuosa evolução da raça humana neste planeta chegou-se a uma etapa em que, graças à rápida aceleração da ciência e da tecnologia, o homem adquiriu o poder de transformar, de inúmeras maneiras e em uma escala sem precedentes, tudo que o cerca. Os dois aspectos do meio ambiente humano, o natural e o artificial, são essenciais para o bem-estar do homem e para o gozo dos direitos humanos fundamentais, inclusive o direito à vida mesma”.

A partir desta constatação, não é possível pensarmos as questões relacionadas à preservação ambiental, às crises climática e hídrica e aos impactos causados sobre os processos ecológicos essenciais, os ecossistemas e a biosfera como ocorrências isoladas, soltas no espaço e no tempo.

Se por um lado estes fatores são obras diretas da intervenção antrópica sobre bases da vida, por outro, é sobre a espécie humana que recai não só a responsabilidade como o custo da destruição da vida em todas as suas formas. É o paradoxo do algoz-vítima que poderá conduzir, se nada for feito, ao ocaso de nossa espécie. Não inexiste mais controvérsia entre os cientistas – o que não significa ausência de detratores e negacionistas – acerca do fato de que estamos em uma nova época. Uma época em que os humanos se tornaram uma potência agenciadora capaz de não só alterar o clima da terra, como pôr fim a si mesmos enquanto espécie. Há dissensos e controvérsias, mas também muitas concordâncias no seio das várias ciências como a geologia, a biologia, a história, a paleontologia, a física, a climatologia, a filosofia, a ecologia, dentre outras, acerca do Antropoceno, sua natureza, início ou mesmo existência. Ou seja: é um conceito em disputa, também porque o ponto de mutação (Holoceno-Antropoceno) não está definitivamente fixado.

O Antropoceno ainda não figura na cronologia terrena exatamente porque não foi oficialmente formalizado o início desta etapa em que as atividades humanas passaram a ser o principal vetor de mudanças ecossistêmicas globais. Assim, o Antropoceno designa um novo tempo no qual o ser humano se tornou uma força de transformação de alcance global e geológico. Não obstante, como nos diz Bruno Latour, “A revolução já aconteceu... os eventos com que temos que lidar não estão no futuro, mas em grande parte no passado [...] o que quer que façamos, a ameaça permanecerá conosco por séculos, ou milênios”.

Parecem ser, portanto, cada vez mais debilitados os argumentos que se opõem à passagem do Holoceno ao Antropoceno, alegando que os registros disponíveis ainda não são suficientemente robustos. No entanto, cogitar que a estabilidade climática que caracterizou o Holoceno e que possibilitou o florescimento da vida – e por consequência a aventura exitosa da civilização humana na Terra ao longo dos 11.700 anos que o caracterizaram – não tenha sofrido abruptas e extraordinárias transformações, é ignorar as evidências.

O capitalismo, fundado no paradigma do crescimento econômico infinito, destruidor da natureza e das bases da vida, é o nome e o sobrenome desta “mutação”, que já não pode ser chamada de “crise”, visto que esta palavra aponta para algo que um dia passará. Pobreza, miséria, desigualdades sociais crescentes, poluição, envenenamento por agrotóxicos, esgotamento das fontes de água, diminuição do volume e contaminação dos lençóis freáticos, crise hídrica, derretimento das geleiras, elevação do nível dos oceanos, elevação da taxa de CO2 na atmosfera, dentre outras, são marcas evidentes de nosso tempo, o tempo dos humanos.

Além disso, desmatamentos, queimadas, emissão e gases de efeito estufa, acidificação dos oceanos, ilhas de plásticos e microplásticos, erosão genética e dos solos e organismos geneticamente modificados são marcadores de um período em que os seres humanos passaram a intervir no meio ambiente em que vivem com tamanha magnitude como talvez nenhuma outra espécie jamais o fez.

Por outro lado, refugiados climáticos, extinção de espécies, extermínio dos polinizadores, dentre muitos outros fatores de degradação, compõe o cenário devastador que experimentamos, já há muito denunciado por cientistas comprometidos com a proteção da vida, mas absolutamente inaudível para a sociedade e os governos. Somos vítimas comuns sacrificadas no altar do crescimento econômico.

IHU – Qual a sua análise quanto aos instrumentos legais acerca da preservação do Guaíba e de seus cursos d’água?

José Renato de Oliveira Barcelos – O Guaíba, como referi, é um curso d’água e, como tal, resguardado pela Lei Nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989.

A água é, portanto, não somente um bem de domínio público, como de uso comum do povo, condição que faz com que à água se aplique o enunciado no caput do Art. 225 da CF/88: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida [...]”. Por seu turno, o Art. 99, II, do Código Civil Brasileiro, igualmente classifica os rios como bens de uso comum do povo: “NCC Art. 99. São bens públicos: I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças; [...]”.

O direito à água, por sua vez, é um direito humano fundamental. Partindo-se desta compreensão, só recentemente o papel central da água tem tido uma reflexão global com relação à inadequação da disponibilidade e de acesso à água como um fenômeno sério e ameaçador. Do ponto de vista da proteção de suas margens, convém lembrar que o Art. 225, §1°, III, da Constituição Federal, combinado com os artigos 3°, inciso II e 4º, inciso I, letra “e”, ambos da Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012 (Lei da Proteção da Vegetação Nativa), resguardam as faixas marginais do curso d’água Guaíba enquanto espaços territoriais especialmente protegidos, denominados Áreas de Preservação Permanentes (APP). Dessa forma, é possível afirmar que o Guaíba goza de um amplo espectro protetivo do ponto de vista legal, dada a sua natureza. Nos resta saber se o Estado e também a coletividade, a quem igualmente é imposto o dever de defender e preservar o bem ambiental para as presentes e futuras gerações (CF/88, Art. 225, caput, in fine), saberão honrar o compromisso.

IHU - Quais efeitos da tese fixada pelo tema 1010/STJ sobre a proteção dos cursos d’água? Como podemos compreender essa tese a partir do caso concreto do Guaíba?

José Renato de Oliveira Barcelos – Essa é a tese firmada pelo Tema 1010/STJ: [...] Na vigência do novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), a extensão não edificável nas Áreas de Preservação Permanente de qualquer curso d'água, perene ou intermitente, em trechos caracterizados como área urbana consolidada, deve respeitar o que disciplinado pelo seu art. 4º, caput, inciso I, alíneas a, b, c, d e e, a fim de assegurar a mais ampla garantia ambiental a esses espaços territoriais especialmente protegidos e, por conseguinte, à coletividade.[...].

A questão submetida a julgamento diz respeito à extensão da faixa não edificável a partir das margens de cursos d'água naturais em trechos caracterizados como área urbana consolidada: se corresponde à área de preservação permanente prevista no art. 4°, I, da Lei n. 12.651/2012 (equivalente ao art. 2°, alínea 'a', da revogada Lei n. 4.771/1965), cuja largura varia de 30 (trinta) a 500 (quinhentos) metros, ou ao recuo de 15 (quinze) metros determinado no art. 4°, caput, III, da Lei n. 6.766/1979.

Na prática, os efeitos da parametrização do conflito normativo suscitado asseguram a supremacia de aplicação do Código Florestal sobre qualquer outra lei, no sentido de regular as distâncias mínimas de área não edificável nas margens dos cursos d’água, em trechos caracterizados como área urbana consolidada. Estes espaços territoriais especialmente protegidos (denominados de Áreas de Preservação Permanente – APP), variam de acordo com a largura dos cursos d’água, desde 30 até 500 metros. O poder púbico deverá, a partir de agora, se adequar à decisão no que respeita a autorização de edificações às margens destes cursos d’água.

IHU – Quais são os usos de água que apresentam os maiores riscos ao Guaíba e aos cursos d’água que se relacionam como ele?

José Renato de Oliveira Barcelos – Acredito que os riscos mais sérios que se apresentam aos cursos d’água de uma maneira geral, como no caso específico do Guaíba, seus afluentes e os que integram sua bacia, sejam aqueles vinculados à poluição de diversas fontes e o descaso com a proteção das faixas marginais destes cursos d’água (espaços territoriais especialmente protegidos denominados Áreas de Preservação Permanente – APP). A especulação imobiliária e a exploração agro-silvo-pastoril me parecem os casos mais graves dentre todos.

A bacia completa inclui o Rio Gravataí, Rio dos Sinos, Rio Caí, Rio Taquari-Antas, Alto Jacuí, Vacacaí – Vacacaí Mirim, Baixo Jacuí, Rio Pardo, Rio Tramandaí, Rio Camaquã, Mirim – São Gonçalo, Rio Mampituba, Rios Apuaê – Inhandava, Rio Passo Fundo, Turvo – Santa Rosa – Santo Cristo, Rio Piratinim, Rio Ibicuí, Rio Quaraí, Rio Santa Maria, Rio Negro, Rio Ijuí, Rio da Várzea, Butuí – Icamaquã.

IHU – Podemos considerar que o Guaíba está à margem da lei? Por quê?

José Renato de Oliveira Barcelos – Se consideramos que existe uso irregular de suas faixas marginais, que como vimos são espaços territoriais especialmente protegidos pela legislação em vigor, onde a ocupação e edificação somente poderão se dar nos casos expressamente permitidos por lei (finalidade social, interesse público e atividades de baixo impacto ambiental), eu afirmo que sim. E este uso irregular deverá ser aferido pela aplicação do princípio tempus regit actum (o tempo rege o ato), no sentido de que os atos jurídicos se regem pela lei da época em que ocorreram. Caso contrário, afirmo que não.

IHU – Qual sua avaliação sobre os órgãos de fiscalização e proteção do meio ambiente no Rio Grande do Sul? No que consistiu e quais os impactos das transformações a que a Fepam foi submetida recentemente?

José Renato de Oliveira Barcelos – É preciso dizer que os órgãos de fiscalização e proteção do meio ambiente no Rio Grande do Sul, em especial a Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler – FEPAM, sem esquecermos, é claro, dos órgãos de fiscalização e proteção ambiental em nível municipal (as secretarias municipais de meio ambiente), são estruturas fundamentais no contexto do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, o conjunto de órgãos públicos (da União, de estados, de municípios, do Distrito Federal e de territórios, bem como órgãos não-governamentais instituídos pelo poder público) responsáveis pela proteção ambiental no Brasil.

O SISNAMA nasceu em 1981 com a promulgação da Lei nº 6.938/81, verdadeiro marco na história da proteção ambiental brasileira, pois articulou a proteção do meio ambiente sob a ideia de um único sistema nacional com a função para alcançar o mesmo objetivo: a defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Assim, precisam ser protegidas, respeitadas e valorizadas não somente pela elevada qualificação que possuem, mas sobretudo pela função essencial que desempenham.

O problema aqui, a meu ver, é o desvirtuamento das elevadas funções destes órgãos por ingerências políticas indevidas e subserviências a interesses alheios aos da instituição, levadas a cabo, em regra, menos pelos servidores que compõem estes órgãos e mais por dirigentes descomprometidos com o princípio da supremacia do interesse público, axioma, aliás, de assento Constitucional. Não estou apto a emitir juízo acerca dos impactos das transformações recentes operadas na Fepam, pela simples razão que ainda os desconheço. Mas torço pelos servidores.

IHU – O Rio Grande do Sul viveu interessantes experiências acerca dos comitês de bacias hidrográficas, com grande destaque para os comitês do Caí, Sinos e Guaíba. No entanto, na medida em que Estado foi reorganizando e institucionalizando uma série de demandas tratadas nos comitês em seus órgãos e instâncias, foi promovendo certo esvaziamento desse fórum da sociedade civil. Como analisa a atuação dos comitês hoje e a articulação com o poder público?

José Renato de Oliveira Barcelos – Infelizmente não estou acompanhando suficientemente a dinâmica dos comitês de bacias hidrográficas a ponto de poder emitir um juízo seguro sobre eles. Mas acredito que são espaços importantes para a construção e aprofundamento do debate púbico em torno deste tema tão essencial. No entanto, minha experiência como Conselheiro Municipal do Meio Ambiente de Porto Alegre, já há quase três anos, me permite afirmar com segurança, que não obstante a importância estratégica destes colegiados para o aprofundamento da experiência democrática e dialógica, além do compartilhamento solidário de experiências concretas de busca de soluções para os gravíssimos problemas e desafios que enfrentamos no campo ambiental e ecológico, a prática aponta para a captura institucional destes espaços que em regra são bloqueados às transformações de fundo. Espero, sinceramente, que algo diferente se dê com os comitês de bacia hidrográfica.

IHU – Quais os desafios para reanimar fóruns de discussão e conselhos da sociedade civil, trazendo para o centro de seus debates a questão ambiental?

José Renato de Oliveira Barcelos – A questão ecológica – prefiro utilizar esta expressão por seu caráter holístico, diferentemente do que ocorre com a expressão “ambiental”, fortemente impregnada de caráter antropocêntrico – não é uma prioridade em nossa sociedade, infelizmente. Igualmente não é uma política de Estado, onde todos os setores da coisa pública pensam e agem ecologicamente (do magistrado ao almoxarife). As decisões são tomadas não de forma imediatista, em regra míope, mas a partir dos seus impactos ecológicos (obviamente que nada é perfeito, mas presenciei experiências desta natureza ocorrerem na Alemanha e sei que também se verificam nos países nórdicos). Então, é possível!

Os fóruns de discussão e conselhos da sociedade civil hoje operantes até trazem para o centro de seus debates a questão ambiental (ou ecológica), mas, penso, na mais das vezes, de forma ainda bastante superficial, sem uma posição comprometida com a vanguarda ecológica que rompe paradigmas.

IHU – No cenário nacional, como observa os debates e as ações de políticas públicas acerca da crise climática?

José Renato de Oliveira Barcelos – Veja: hoje, na pós-modernidade, uma ameaça de projeção global e dimensão hipercomplexa se abate sobre nosso planeta, exigindo de todos nós – e sobretudo do Estado – novas dinâmicas de ação, compatíveis com a magnitude dos desafios que se apresentam. Trata-se de uma crise ecológica de escala planetária a reclamar ações e enfrentamentos urgentes e sem precedentes. A ponte que liga as crescentes desigualdades econômicas, socioambientais e de justiça ambiental à multiplicação irresponsável dos desastres ambientais e climáticos globais não somente existe como precisa ser revelada.

Recentemente, fomos testemunhas de tragédias decorrentes de chuvas torrenciais em áreas urbanas que ocorreram em Petrópolis, Paraty e Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e em outras tantas cidades brasileiras do Sudeste e Nordeste do Brasil, trazendo centenas de mortes e elevada destruição. No que respeita às cidades, parece evidente que os problemas urbanos contemporâneos que ocorrem da direção da desordenada ocupação do espaço que envolve todo o território, incluindo aí os espaços territoriais especialmente protegidos denominados Áreas de Preservação Permanente (APP), degradam cada vez mais os recursos naturais e a qualidade de vida. Neste sentido, a política de desenvolvimento urbano deve promover o desenvolvimento harmonioso de cada área da cidade, refletindo o planejamento geral que sempre deve ser subordinado ao interesse coletivo.

As intervenções ou atividades antrópicas lesivas ao meio ambiente e, particularmente, às Áreas de Preservação Permanente (APP) marginais aos cursos d’água, devem ser restringidas, devendo ser estimulados os projetos de reabilitação e recuperação destas áreas, com políticas públicas de habitação ou ocupação em consonância com a capacidade da natureza suportar as novas condições climáticas e de degradação ambiental.

Ao vivenciarmos um experimento geológico em escala global que perturba todas as dinâmicas ecoevolutivas conhecidas, pois muitos dos denominados ciclos biogeoquímicos e dinâmicas de toda a espécie que tornaram a Terra um planeta habitável estão sendo empurrados para o seu limite de tolerância (e é muito possível que já o tenhamos ultrapassado), mais do que nunca se fazem necessários debates profundos que levem a soluções e resultados concretos no sentido de avançarmos na contenção do desastre. Políticas públicas conectadas com essa realidade são essenciais, mas observa-se uma inação perigosa e irresponsável neste sentido.

Em face do colapso iminente em que as pressões ecológicas causam erosão da biodiversidade, perda acentuada da fertilidade das terras agrícolas, a contaminação dos rios e aquíferos e a saturação dos sumidouros de carbono atmosférico assumem um papel particularmente preocupante. Como referi aqui, não podemos nos dar ao luxo de ser otimistas. A hora de agir é agora, ou não haverá mundo por vir.

IHU – Que respostas o Direito Ambiental é capaz de dar à crise ambiental e climática?

José Renato de Oliveira Barcelos – Sou bastante crítico em relação a este aspecto: nesta quadra da história, não podemos nos dar ao luxo de ser otimistas. Obviamente a situação estaria muito pior – se é que ainda pode piorar – sem as garantias (em que pese ainda limitadas) do Direto Ambiental. A Constituição Federal de 1988 inovou de forma singular e avançadíssima na proteção ambiental, ao destinar um capítulo inteiro ao meio ambiente (Capítulo VI, do Título VIII – da Ordem Social – Art. 225). Até hoje, sem dúvida alguma, não só a doutrina como jurisprudência de nossos tribunais vem avançando na construção de uma hermenêutica protetiva do meio ambiente, não obstante muito ainda deva ser feito. Por outro lado, mesmo antes do advento da Constituição Federal de 1988, a promulgação da Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, foi um marco no ambientalismo brasileiro ao sistematizar – e até certo ponto consolidar – as legislações até então existentes sobre a matéria que tratavam a questão ambiental de forma fragmentária a partir de uma dogmática da exploração dos recursos naturais e precificação da natureza.

A partir daí várias normas se seguiram na construção do edifício normativo brasileiro que disciplina a questão do meio ambiente, todas dotadas de avanços e retrocessos, haja vista que expressam a velha e conhecida equação ainda insolúvel, equação que domina o plano jurídico-político-econômico brasileiro (e por que não dizer mundial): “Afinal de contas: qual é o justo equilíbrio entre as exigências da economia e da ecologia?”. Essa é uma questão em aberto.

A crítica é que, não obstante os avanços que colocam o Brasil entre os países com a legislação ambiental mais avançada do mundo, falhamos! Do contrário, a vida em todas as suas formas em nosso planeta estaria muito menos ameaçada do que está, o quadro seria bem diferente. O Direito Ambiental, ainda pensado e estruturado a partir do paradigma antropocêntrico, que não reconhece a natureza como sujeito e titular de valor intrínseco, independentemente da utilidade que possa ter para a espécie humana, não está preparado para enfrentar, com eficácia sistêmica, a maior parte dos problemas ambientais contemporâneos. A magnitude e o caráter hipercomplexo dos desafios ecológicos atuais estão muito além da capacidade de enfrentamento do Direito Ambiental.

Completamos neste ano de 2022 os 50 anos da Convenção de Estocolmo, marco mundial da tomada de consciência no que respeita aos impactos do desenvolvimento humano sobre a natureza, o clima e biodiversidade e, vejam só, estamos às portas do colapso climático e ecológico iminente. Os indicadores de retrocesso ambiental, climático e, sobretudo, de consciência da população acerca da gravidade deste quadro são aterradores e crescem em volume e velocidade a cada dia (e o que é pior: a conta do colapso climático será paga pelos mais pobres).

Convenhamos, algo saiu muito errado. Não fomos capazes de conter, com eficiência e eficácia, o que os cientistas estão denominando de sexta extinção em massa. Em primeiro lugar, é preciso ter a coragem de assumir que fomos – e ainda somos – impotentes para pôr em marcha um sistema eficaz de solução dos conflitos ambientais. A legislação ambiental brasileira, embora festejada, sofre do mal da “assistematicidade”. Vários dispositivos legais importantes não dialogam entre si e, o que é pior, afrontam a Constituição Federal, o que nos faz perder muita energia, que deveria ser deslocada para a solução dos graves problemas que enfrentamos, na arena judicial com incontáveis e demoradas disputas judiciais que poderiam ser evitadas.

Em segundo lugar – e nesse ponto reside, a meu ver, o nosso maior problema – há um abismo existente entre a prescrição normativa (o que a norma determina) e sua concretude. As soluções de muitos de nossos problemas (não todos, evidentemente) não acontecem porque a norma “não opera” no mundo da vida, no mundo real. Os discursos institucionais são maravilhosos, mas, na prática, a lei muitas vezes se transforma em letra vazia, destituída de sentido e concretude. Isso reverbera na sociedade em forma de descrédito nas instituições e em uma espécie de sensação de impotência e desilusão contínuas que desaguam no terceiro ponto sobre o qual gostaria de chamar a atenção: no que respeita ao meio ambiente, as instituições que integram o sistema de justiça e que tem por missão institucional e dever constitucional a proteção do meio ambiente – refiro-me aqui especialmente ao Órgão do Ministério Público (CF/88, Art. 129, III) – têm operado, em casos significativos de repercussão geral, segundo uma lógica que se poderia denominar (parafraseando Boaventura de Sousa Santos, que, no entanto, não utiliza a expressão “eficácia” no sentido aqui empregado) “eficácia de baixa intensidade”.

O movimento ecológico é crítico à postura muitas vezes excessivamente mediadora e conciliatória adotada pelo Ministério Público em todos os níveis, obviamente ressalvadas as honrosas exceções, que em nada contribui para a solução dos graves impasses e desafios que se estabelecem na arena ecológica. Esses impasses, em regra, colocam em disputa os interesses do grande capital em oposição aos do movimento ecológico (e aos ecologistas em especial), revelando uma contenda absolutamente desigual e sobretudo injusta, que exatamente por assim ser requer ao MP uma ação firme e resoluta em defesa da natureza e da vida em todas as suas formas e do resguardo ao princípio da supremacia do interesse público. Conclusão: no campo ambiental, temos sim que repensar profundamente o sistema de justiça como um todo. Esse é o nosso desafio. Só espero que ainda tenhamos tempo para isso.