Para historiadora, o episódio “segue sendo polêmico e incomoda a muitos, pois ele traz à cena personagens que foram mitificadas” por um gauchismo edílico e embranquecido que os fez irreais

Chegamos a mais um 15 de novembro, dia da Proclamação da República, mais uma data controversa na História do Brasil. Desde seu primeiro ato, a república reatualiza questões ainda presentes desde a Independência do Brasil. Ou seja, enquanto uma elite política e econômica confabula transformações, o povo tem pouca participação nesses processos e segue vivendo a sempre presente desigualdade brasileira. No entanto, já faz certo de tempo que teses como a do historiador José Murilo de Carvalho – de que os brasileiros "assistiram à Proclamação da República bestializados" – vêm sendo revistas, com um olhar sobre a participação de outros atores da vida social nesses episódios.

E na mesma esteira dos eventos históricos contraditórios está a chamada Guerra Farroupilha, idealizada por um gauchismo que valoriza ideais republicanos que são tomados como uma invenção exclusiva dos pampas. Pois a entrevista com a professora e historiadora Daniela Vallandro de Carvalho, concedida por e-mail ao Instituto Humanitas Unisinos – IHU, é um convite para fazer uma outra memória desses fatos históricos. E Daniela faz isso através da memória de uma outra luta, a dos negros escravizados, que buscam, por exemplo, valorizar datas como 14 de novembro, dia do Massacre de Porongos. “O ‘evento’ Porongos se refere ao ocorrido na madrugada de 14 de novembro de 1844, nos anos finais da Guerra Civil Farroupilha, no Cerro de Porongos. Nesse local, batalhões de soldados negros, entre eles lanceiros e também parte da infantaria, foram mortos em um combate com as tropas imperiais”, conta.

Também pensando numa ponte para as lutas que tomam 20 de novembro como Dia da Consciência Negra, a historiadora observa que “são datas muitos próximas”. “E acho bem interessante isso, pois a presença das datas tem ampliado as discussões em torno de debates, eventos que se misturam e se completam, guardadas as especificidades de cada uma”, avalia. Mais uma vez, o caso de Porongos é significativo porque remexer nesse fato do passado ainda é incômodo. “O Massacre de Porongos segue sendo polêmico e incomoda a muitos, pois ele traz à cena personagens que foram mitificadas e, como tal, são ‘imexíveis’. Mas esses personagens são tão intocáveis quanto irreais”, aponta, lembrando que muitos foram decisivos para os assassinatos em Porongos.

Tudo isso, segundo Daniela, faz parte de invenção da dita Revolução Farroupilha. “A Farroupilha da forma inventada e com seus heróis brancos e estancieiros é muito cômoda porque ‘vende bem’ e porque, sendo a história uma constante reapropriação de sentidos no presente, apresenta uma sociedade inalterada, que foi assim, que é assim e assim deve permanecer”, reflete. E, por baixo desse sonho edílico, há o apagamento de lutas de negros escravizados. “Soldados negros, em termos históricos, existiram de forma muito mais múltipla, em outras ocupações, em outras armas, dentro e fora dos exércitos, mas os lanceiros negros parecem ter se tornado um símbolo de todos eles, um misto de memória, história e resistência de luta que se traduz na figura desses homens que vestiam panos encarnados e combatiam a cavalo e de lança em punho”, completa.

Assim, reconhecendo como “muito significativa da luta negra no presente a escolha e o reforço de memória” em torno de fatos como o de Porongos, Daniela convida a um passeio sobre a história desses escravizados que se entregaram à luta que não era sua, mas que a ressignifica em torno de seu ideal de liberdade. “Mudamos muito pouco enquanto sociedade, enquanto humanidade, permanecemos construindo formas de exclusão sob outras roupagens que guardam relação direta com nossa história”, provoca.

Daniela Vallandro de Carvalho (Foto: Arquivo Pessoal)

Daniela Vallandro de Carvalho possui graduação em História pelo Centro Universitário Franciscano – Unifra e Mestrado em História pela Unisinos. É doutora em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ e atua como professora colaboradora da Universidade do Centro-Oeste do Paraná – Unicentro, Campus Guarapuava, no Paraná. Sua pesquisa de Doutorado deu origem à tese Nas fronteiras da Liberdade: experiências negras de recrutamento, guerra e escravidão.

IHU – O que foi o Massacre de Porongos? Como esse episódio vinha sendo tratado pela historiografia e como é ressignificado atualmente?

Daniela Vallandro de Carvalho – O “evento” Porongos se refere ao ocorrido na madrugada de 14 de novembro de 1844, nos anos finais da Guerra Civil Farroupilha, no Cerro de Porongos (hoje município de Pinheiro Machado-RS). Nesse local, batalhões de soldados negros, entre eles lanceiros e também parte da infantaria, foram mortos em um combate com as tropas imperiais, sob o comando do coronel Francisco Pedro de Abreu, comandante da 8ª Brigada do Exército.

Esse episódio vem sendo discutido há pelo menos 150 anos e suscitando interpretações diversas. Os debates sobre a questão começam já alguns anos após a Guerra Civil Farroupilha, por volta de 1850, levantada por Domingos José de Almeida, um importante prócere Farroupilha. Do que temos conhecimento, ele parece ser o primeiro a questionar se [David] Canabarro [um dos generais líderes da Farroupilha] teria ou não traído os lanceiros. A partir de então, o fato gerou uma acalorada controvérsia entre os estudiosos que se debruçaram sobre o tema.

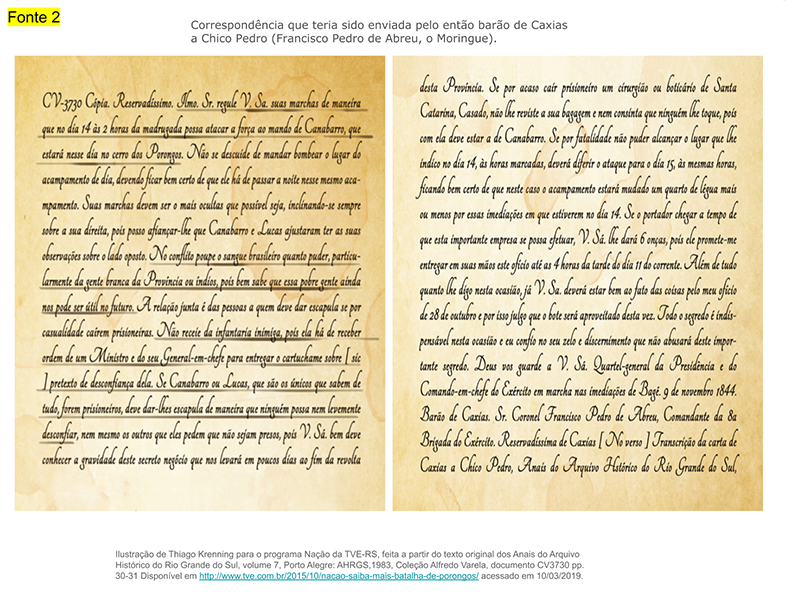

Tal evento passa a receber diversas denominações, como batalha, surpresa, traição. E assim essa discussão permanece na historiografia sul-riograndense por muito tempo, girando em torno da famosa Carta de Porongos, documento este que passa a ser central nas vertentes interpretativas. Se a falsa batalha teria sido surpresa, se verdadeira, teria sido uma traição arquitetada entre David Canabarro – comandante das tropas Farroupilhas acampadas aquele dia no Cerro de Porongos - e o Barão de Caxias, Comandante em chefe do exército imperial. Todavia, nessas versões longevas de entendimento do evento Porongos, muito se especulou e pouco se comprovou, pois os argumentos não fugiam à discussão em torno do documento “Carta de Porongos” e da veracidade ou não deste.

Carta de Porongos (Foto: TVE RS)

É só a partir dos anos 2000, aproximadamente, que se vê uma inserção de novos debates e novos historiadores apresentando outros argumentos, outras interpretações e novas fontes remetendo à Farroupilha de forma mais geral, e a questão de Porongos em particular. Aqui entendo ser importante destacar que houve trabalhos de pesquisa mais amplos sobre o século XIX no Rio Grande do Sul, produzidos em diversos programas de pós-graduação que, embora não tratassem especificamente da questão de Porongos, foram fundamentais em levantar questionamentos, apresentar novas fontes sobre o século XIX e/ou reinterpretar fontes já conhecidas para que se compusessem e se abrissem novas perguntas sobre a própria guerra civil e seus personagens, atuações, discursos, projetos.

Não tenho dúvidas de que foi o crescimento, qualidade e seriedade da produção historiográfica recente sobre o século XIX no Rio Grande do Sul que deu lastro para que se pudesse fazer uma nova interpretação da questão de Porongos. Vou me abster de citá-los sob pena de esquecer algum, mas sem dúvida foi um esforço coletivo dos historiadores que se debruçaram e se debruçam a entender o século XIX no Estado, sob os mais variados enfoques (questão agrária, tráfico de escravos, fugas e aquilombamentos, fugas pela fronteira, relações fronteiriças, famílias escravas, trajetórias escravas, trabalho escravo, estruturas de posse, fortunas, reprodução de hierarquias sociais e grandes fortunas, relações com o mundo platino, entre outros).

Também é importante destacar alguns trabalhos importantes anteriores a esse período recente, como dos historiadores Moacir Flores e do brasilianista Spencer Leitmman. Trabalhos estes que apontaram caminhos e questões através de indícios documentais para que eu pudesse formular uma abordagem mais consistente sobre a discussão. Me parece que falar em “Massacre” tem a ver diretamente como um trabalho realizado junto à 12ª Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, denominado Inventário Nacional de Referências Culturais, por uma equipe multidisciplinar – antropólogos, geógrafos, historiadores – que visava inventariar narrativas de moradores de diversas localidades negras do Estado e que tinham nessas narrativas alguns vínculos de memória com o evento de Porongos.

Eu participei desse trabalho como pesquisadora, junto do meu colega historiador Vinicius Pereira de Oliveira, levantando documentação e repensando esse Rio Grande do Sul negro. Ao final desse inventário, optou-se por denomina-lo “Massacre de Porongos”, através da constatação de que a batalha não havia sido uma batalha. Há um problema no próprio termo utilizado. Batalha pressupõe um combate de guerra no qual dois lados se enfrentam em condições passíveis de desenvolver um combate. Não foi o que ocorreu em Porongos – já que os soldados haviam sido desarmados previamente – e por isso o termo massacre pareceu o mais apropriado.

Não quero reduzir a discussão do Massacre de Porongos apenas à minha experiencia de pesquisadora, mas passamos a publicar alguns artigos e a recolocá-lo em discussão. Não fomos os primeiros a falar em Massacre, mas talvez a organizar argumentos e fontes documentais que pudessem dar uma nova dimensão interpretativa para a Farroupilha e para Porongos que não se limitasse apenas à “Carta de Porongos”, como até então acontecia. De lá para cá, tenho percebido um esforço de colegas historiadores em divulgar, levantar esse debate, ocupando espaços, inclusive junto a setores mais resistentes à dinâmica da pesquisa histórica acadêmica, e sobretudo em ensinar a história do Rio Grande do Sul, da Farroupilha e de Porongos de forma renovada, arejada através dessas novas perspectivas históricas.

Há que se ressaltar também que os coletivos e os movimentos negros organizados também têm sido fundamentais nesse processo, uma vez que não só assumem o protagonismo que lhes cabe nas discussões como passam a se ver representados em uma história da qual sempre fizeram parte. Creio que dá para perceber que a questão é muito mais ampla que a discussão da veracidade ou não de um documento e que nos leva a questões muito mais relevantes para a população negra do Rio Grande do Sul, de forma que me é evidente a função social da história e da pesquisa histórica que realizamos para o presente.

IHU – Que relação podemos estabelecer entre o Massacre e os Lanceiros Negros?

Daniela Vallandro de Carvalho – Não dá para falar em Massacre sem remeter ao lanceiros negros. Produções artísticas, audiovisuais, cinematográficas têm alçado os lanceiros à memória quando se fala da Farroupilha. Todavia, esses soldados negros que combatiam a cavalo e com lanças compuserem um grupo específico em uma arma específica, a cavalaria. Esta é reservada historicamente a homens brancos e líderes militares destacados (ao menos dentro de um ethos guerreiro sulino/platino) e houve muitos outros soldados negros na Guerra, dos dois lados do conflito.

A infantaria farroupilha esteve repleta desses homens. Inclusive, parte deles também estavam acampados no Cerro de Porongos na madrugada do Massacre e também foi morta. Historicamente, a Farroupilha teve a participação de homens negros de todas as formas, inclusive escravos não arregimentados/recrutados para as tropas, que desempenhavam tantas outras funções e papeis naquela sociedade. Esses soldados negros, em termos históricos, existiram de forma muito mais múltipla, em outras ocupações, em outras armas, dentro e fora dos exércitos, mas os lanceiros negros parecem tem se tornado um símbolo de todos eles, um misto de memória, história e resistência de luta que se traduz na figura desses homens que vestiam panos encarnados e combatiam a cavalo e de lança em punho.

Entendo perfeitamente essa apropriação e ela é perfeitamente legítima. E, pensando bem, justamente por esses lanceiros terem “fraturado” esse ethos guerreiro sulino/platino, mesmo que apenas por algum tempo, parece-me muito significativa da luta negra no presente a escolha e o reforço de memória feito em torno dos lanceiros. As disputas estão postas e são reatualizadas no presente. Que combatamos o bom combate.

IHU – Como podemos compreender a trama política da época que levou ao Massacre?

Daniela Vallandro de Carvalho – Pensemos no problema de recrutar escravos em um universo no qual escravo não podia ser recrutado por não ser considerado “cidadão”, mas que de fato era alistado largamente por toda Cuenca del Plata muito antes da Guerra Civil Farroupilha. Levemos ainda em conta as experiências e habilidades desses escravos cavalarianos dentro do seu processo de especialização escrava, pensado sob a ótica da problemática que se tornou as promessas de liberdade a esses homens – que abriria terríveis precedentes em uma sociedade que ainda não questionava as estruturas escravistas e tinha sua mão de obra largamente assentada no trabalho escravo – e que, além das promessas de liberdade, havia a promessa de incorporar esses negros como soldados do exército imperial ao findar da guerra (um dos pontos do tratado que pôs fim à guerra). Tudo isso geraria um fato no mínimo inusitado ao Estado imperial brasileiro e ao exército imperial, pois poderia tornar livres e tornar soldados imperiais esses homens que por dez anos haviam pegado em armas contra o império.

Assim, se dimensionarmos todas essas questões históricas da trama política do contexto em que esse Massacre acontece, ele se torna muito verossímil. Isso normalmente é negligenciado quando se fazem análises sobre Porongos e sobre o Massacre. Nesse contexto e sob estes aspectos, é muito plausível o acordo das lideranças interessadas no findar da guerra e a matança de uma quantidade significativa de homens negros, que foram escravos mas viviam experienciando certa liberdade e que poderiam criar problemas futuros insolúveis, ainda que a solução tomada – o massacre de Porongos – não tenha sanado completamente esses problema.

IHU – E por que esse “problema” não foi sanado?

Daniela Vallandro de Carvalho – Porque muitos outros escravos foram soldados e os que sobreviveram questionaram esses acordo, reivindicaram seus direitos tão anunciados ao longo da guerra. Imperiais e Farroupilhas fizeram inúmeros chamamentos para que esses homens viessem se tornar seus soldados. E eles foram.

O problema estava posto ao findar da guerra. Houve de fato, uma disputa de ambos os grupos por essa força, por esses soldados, e os escravos eram sabedores disso e tentaram tirar proveito dessas situações. Estas se expressam em alguns casos que analisei na tese em que foi possível perceber, no pós-guerra, reivindicações não só de liberdade, mas também pela incorporação deles ao exército imperial na condição de soldado.

IHU – Por que há vertentes historiográficas que falam em traição de David Canabarro?

Daniela Vallandro de Carvalho – Como disse anteriormente, os debates sobre a questão começam já alguns anos após a Guerra Civil Farroupilha, nos idos de 1850, levantada por Domingos José de Almeida. É importante demarcar que a guerra acaba, mas as disputas políticas entre as elites rio-grandenses não cessaram, sobretudo porque os encaminhamentos do acordo que põe fim à Guerra estabelecem indenizações, restabelecem prêmios como cargos, títulos e posições no exército e guarda nacional no pós-guerra. E inclusive para alguns homens que haviam lutado em posições de liderança entre os Farroupilhas.

Entender essas disputas ajuda a dimensionar o microcosmos político da província recém pacificada, momento no qual as discussões e divisões políticas serviam de combustível para a ainda viva presença da participação de muitos de ambos os lados em disputa naqueles anos. Outro elemento a considerar é que nunca houve consenso entre os Farroupilhas, e nos anos finais eram visíveis as divisões dentre estes, conhecidos por grupo da maioria e grupo da minoria. Domingos José de Almeida e Canabarro estavam na mesma guerra, mas representavam essa divisão de forma bem nítida entres os Farroupilhas. A vertente de ataque a Canabarro como traidor começa a se desenhar ainda por homens que viveram a guerra.

Os argumentos da traição são organizados posteriormente por um grupo de estudiosos. Entre eles Alfredo Varela, que defende a tese de que o general farroupilha David Canabarro teria, propositadamente, desarmado e separado os lanceiros do restante das tropas acampadas nas imediações do Cerro de Porongos para que fossem aniquilados pelo exército imperial sem oferecer resistência. Ele desejaria, assim, livrar-se deles para facilitar a assinatura do tratado de paz que vinha sendo negociado, já que o Império do Brasil mostrava-se contrário à ideia de premiar com liberdade os escravos rebeldes.

Dar-lhes a liberdade era algo não cogitado pelas elites. Isso porque se temia que um grande contingente de negros livres pudesse não só pôr em risco a estrutura social na qual estava assentada a sociedade escravocrata como também possibilitar que estes homens com larga experiência militar e politizados pudessem incitar outros escravos a lutar pela liberdade.

Por outro lado, não lhes dar a liberdade também poderia levar os escravos a incitar insurreições, bem como promover fugas em massa para o Uruguai, onde a escravidão havia sido recentemente abolida. Relatos de pessoas que estiveram presentes na batalha informam ainda que o general farroupilha teria sido avisado da aproximação das tropas inimigas e não tomou providências. Por este enfoque interpretativo, o episódio foi considerado uma traição de Canabarro aos soldados negros a ele subordinados.

IHU – Por que o chamado gauchismo parece apagar a memória de Porongos? No mesmo sentido, podemos falar em um embraquecimento dos chamados "heróis farroupilhas"?

Daniela Vallandro de Carvalho – Já disse em outros momentos que o gauchismo está ancorado numa invenção de tradição, na acepção que o grande historiador inglês Eric Hobsbawm nos ensinou. E esse gauchismo está formatado através do Movimento Tradicionalista Gaúcho – MTG, que o criou, pautou, organizou e institucionalizou. E essa organização é a partir de uma concepção fixa, cristalizada de história, diferente do que e de como concebemos nas pesquisas históricas acadêmicas hoje.

O MTG tem uma relação problemática com o episódio, basicamente porque há nele, institucionalmente, uma postura cristalizada sobre Porongos. Há fundamentalmente no seio do MTG uma concepção equivocada tanto de história quanto de cultura gaúcha. Todas suas posições, no meu entendimento como historiadora, partem dessas diferenças entre o que o MTG tem pensado como história do Rio Grande do Sul e o que os historiadores acadêmicos entendem sobre a história do Rio Grande do Sul. Evidentemente que somos mais habilitados a pensá-la do que um movimento que a reivindica como seu dono e que dita seus parâmetros. Todo movimento de conformação identitária e de coletividades parte da mesma lógica: a de inventar tradições de uma história e de mitos para lhes conferir unicidade, liga, dar sentido a seus mundos.

Não estou querendo dizer que há necessidade de consenso, mas são posturas diametralmente opostas, por exemplo, quando o MTG entende a história como algo a ser recuperado do passado, algo que foi e que está lá, guardado num tempo longínquo e que não pode ser alterado. A história nem sempre foi e será da mesma forma, ela é alterada a todo momento, sendo reformulada, reescrita, reinterpretada, revisitada. Da mesma forma a cultura gaúcha. Por isso falei em cristalização de Porongos.

E há outra questão que está ligada a essa forma de ver a história e a cultura gaúcha que é a mitificação da guerra, de seus personagens. Estes, vistos muito mais do que personagens históricos, verossímeis e plausíveis historicamente, mas personagens que transpuseram a barreira da história para dar forma à identidade regional, inventar quem fomos para dizer quem somos. A Guerra Civil Farroupilha é um mito fundador da identidade gaúcha, não tenhamos dúvida disso, mas todos hão de convir que temos uma longa história antes dessa guerra, como também posterior a ela. Porém, isso não importa quando se trata de elencar no passado fatos, eventos, personagens e dar a eles um sentido que é conferido do presente. No caso, no século XX, nos idos dos anos 1940, quando o MTG foi criado.

Ao macular homens de carne e osso, o MTG retira-lhes humanidade e os alça a condições de heróis. E heróis não são questionáveis. E, por isso, o Massacre de Porongos, como tem sido visto por uma parcela importante de historiadores, ganha tanto peso na discussão. Canabarro e [o Duque de] Caxias, só para pegarmos dois envolvidos diretamente no evento, não podem ser entendidos ou aceitos como traidores, por que seria o mesmo que dizermos que os gaúchos todos são traidores, são portadores de um caráter duvidoso. Mas os homens de carne e osso o são, todos eles, passíveis de escolhas, erros, acertos, acordos.

Quero deixar claro que acho legítima essa forma de ver o mundo, como essa forma de história e cultura, mas não me impede de entendê-la e analisá-la dentro de discussões maiores, como numa chave de entendimento de identidades construídas e invenções de tradições. E sim, essa história apresentada pelo gauchismo institucionalizado tem cor, e ela é branca. Ao elencarmos e selecionarmos o que está dentro, dizemos também sobre o que queremos deixar de fora. E a identidade sulina é construída a partir desses parâmetros, tornando a população negra gaúcha excluída dessa identidade. A disputa é permanente.

IHU – Qual o papel dos lanceiros negros na luta pelos ditos valores liberais, cultuados até hoje, quando se fala na “Revolução Farroupilha”?

Daniela Vallandro de Carvalho – Quando falamos de ideias e valores de outro tempo, precisamos entender como eles eram entendidos por aqueles homens do século XIX. Mas isso só não basta, pois precisamos pensar quem os formulou, quem os emitiu, quem os recebeu e como foi recebido. E tudo isso é atravessado pela conjuntura específica de uma província escravista (como todas as outras do Brasil Imperial) e, no caso, em uma guerra civil levada a cabo pelas elites sulinas. Digo isso para tentar esclarecer que as ideias liberais apregoadas pelas elites farroupilhas tinham um significado para elas, que já a entendiam diferente das ideias liberais europeias. Ou seja, nós filtramos esses ideais, que nunca são puros (nem mesmo quando são formulados na teoria), estão postos à luz da nossa realidade, experiência e lugar social.

Esses valores e ideais liberais que fizeram com que as elites farroupilhas amparassem seus discursos em prol de uma guerra civil não eram recebidos da mesma forma pelos escravos, pelos soldados, pelos homens livres pobres, pelos libertos. O que percebo na tese, quando analiso os discursos, é que as elites farroupilhas usam dos ideais de liberdade – que para eles significava muitas vezes liberdade de negociações, envolvendo questões econômicas e políticas, como autonomia – num misto de republicanismo e federalismo para atingir os escravos chamados à guerra.

As elites sabiam que esses discursos eram potentes e poderiam ser muito difusos, a ponto dos escravos “comprarem esses chamamentos”. Isso porque em nenhum momento esses discursos de liberdade eram claros o suficiente no sentido de pregar, por exemplo, um liberalismo pleno que tivesse sua base no fim da escravidão e na mão de obra livre. Entender o Brasil nunca foi fácil, pois esse liberalismo “a la brasileira” combinava escravidão com questões econômicas liberais de uma forma muito peculiar, tanto que foi possível a coexistência desse sistema escravocrata até o final do século XIX, quando nenhum país mais no mundo o defendia. Aliás, essas elites brasileiras defendiam arduamente a propriedade privada, mas se agarravam ao Estado imperial para benesses e ressarcimentos a todo momento. Um traço infelizmente ainda presente fortemente nessas “elites do atraso”, como bem as chamou Jessé de Souza.

O que as elites sulinas talvez não tivessem em mente – não de uma forma tão racional e formulada – era que esses escravos que se tornariam soldados fariam um bom uso, digamos assim, desses mesmos discursos por elas emitidos. Ou seja, os escravos que se tornaram soldados estavam vivendo nesse universo de ideias circulantes, difusas e proferidas por todos os lados e em meio a uma guerra. Logo, perceberam que esse discurso não lhes pertencia e souberam abrir espaços, criar caminhos, alternativas para suas vidas usando dessas mesmas palavras proferidas, mas para eles ressignificadas.

Isto significa dizer que esses homens escravos/soldados/libertos negociaram, reivindicaram, negaram, escolheram (dentro do possível), mudaram de lado nos combates e nas tropas (alguns várias vezes) a partir das opções que tinham e dos entendimentos que faziam dessas ideias de liberdade que estavam sendo proferidas. Usaram do manancial discursivo existente para si pois se politizaram com as experiências que viviam, com as relações que teciam, com as coisas que viam e ouviam.

Há ao menos duas situações pontuais que analiso e que me dizem isso – quando um escravo, soldado, filho de um líder farrapo e que não tinha boas relações com seu pai e comandante passa armado para o lado imperial justamente para ficar sob o comando do maior inimigo de seu pai. Os personagens: Antônio de Souza Netto, líder farroupilha, Moisés de Souza Netto, escravo e soldado, e Francisco Pedro de Abreu, líder legalista.

Moisés passa, portanto, em um combate de um lado para o outro, e fica fiel ao lado de Francisco Pedro de Abreu, não só até a guerra acabar, mas por mais 11 anos. Antônio de Souza Netto e Francisco Pedro de Abreu eram inimigos declarados. Além disso, Moisés de Souza Netto, mal acabada a guerra, manda um pedido por escrito direto ao Barão de Caxias, solicitando sua carta de liberdade já que havia lutado em “nome do trono e do Imperador”. Moisés hábil e inteligentemente soube pesar para que lado a guerra pendia – ou fez uma leitura da conjuntura e de suas possibilidades naquele mundo –, e apostou tudo lutando os anos finais dela ao lado dos legalistas.

Ao requerer a sua carta de liberdade, usou do discurso liberal apregoado pelas hostes em disputa para pedir aquilo que para ele significava liberdade: a carta de alforria por participação armada na guerra. Além disso, não deixou de fora de seu pedido ao Barão de Caxias a má relação com seu pai e reforçou sua lealdade a Francisco Pedro de Abreu, o homem para o qual esteve sob seu mando dos anos finais da guerra até o final de sua vida, em 1856, quando morre sendo capataz e administrador de uma das fazendas de Moringue (apelido pelo qual Chico Pedro era amplamente conhecido).

Nessas breves palavras e resumo da trajetória de um dos soldados/escravos na Farroupilha, vemos muitos dos elementos de politização aos quais me referi acima. É dessa forma que entendo o uso desses discursos levados a cabo a partir de 1835.

IHU – Alguns autores defendem que não houve “revolução”. Porém, a guerra pela libertação dos escravos, se efetivada, não traria transformações estruturais para o Brasil da época?

Daniela Vallandro de Carvalho – Não houve revolução, tampouco houve alguma defesa ampla e organizada pelo fim da escravidão. Falar em liberdade de forma difusa, como me referi acima, não faz desse discurso uma defesa pelo fim da escravidão e sim uma defesa necessária de conceder liberdade mediante participação armada. São duas coisas diferentes, embora à primeira vista possa não parecer.

Para o contexto de guerra, de falta de soldados, de deserção, foi o caminho encontrado pelas elites em disputa. Volto a dizer: foi necessário, ainda que perigoso para as elites em guerra, mas que arriscaram e levaram a cabo tal iniciativa. Vale lembrar que armar escravos e prometer liberdade mediante participação em guerras não foi uma invenção da Farroupilha, tais situações já aconteciam pelas fronteiras platinas em disputa há um bom tempo. As pesquisas sobre as guerras de independência nos países fronteiriços já têm demostrado claramente essa opção presente nos exércitos.

Não houve Revolução porque não houve nenhuma proposta, nem na teoria, nem na prática, que ousasse alguma mudança estrutural significativa para aquela sociedade agrária e escravista. Vale lembrar também que essas elites eram todas escravocratas, com planteis significativos de escravos, e que estamos falando de um período em que o tráfico de escravos estava em seu auge. Ninguém de fato queria abrir mão desse comercio altamente lucrativo.

A abolição em 1888, quando chegou, não trouxe mudanças significativas na estrutura do país, porque só a liberdade não basta, não bastou, mas bastava. Isso não significa dizer que a abolição não teve impacto na vida da população que a vivenciou, pelo contrário. Temos um mundo de pesquisas importantes feitas e sendo feitas buscando entender esse momento e como ele se desenhou para a vida de milhões de afrodescendentes. Mas já é possível se observar que a abolição precisa vir acompanhada de políticas públicas amplas, que de fato fizessem com que essas populações negras e afrodescendentes tivessem opções de vida e se constituíssem como cidadãos. E ela não veio dessa forma. “Liberdade não é um pedaço de pão”, como disse Cervantes certa vez.

IHU – O que Porongos revela acerca das relações com escravizados no Rio Grande do Sul? Que reflexões dessas relações podemos apreender em nosso tempo?

Daniela Vallandro de Carvalho – A primeira coisa a se dizer sobre isso é que quem não pensa a história nessa relação passado/presente ou presente/passado não a está entendendo. A pergunta é muito pertinente e entendo que Porongos lança luz - aliás, um feixe de luzes - sobre a relação das elites não só sulinas, mas brasileiras como um todo com o sistema escravista e como lidavam com essas pessoas escravizadas.

Essas luzes precisam iluminar mais do que o passado para que a reflexão histórica ganhe sentido. E elas apontam para o presente incessantemente. Acho que talvez seja principal perceber que mudamos muito pouco enquanto sociedade, enquanto humanidade, e que permanecemos construindo formas de exclusão sob outras roupagens que guardam relação direta com nossa história. Isso embora muitos não a enxerguem ou não queiram enxergar.

A historiadora Lilia Schwarcz, na obra “Sobre o autoritarismo brasileiro” (São Paulo: Companhia das Letras, 2019), fala do paradoxo da liberdade uma vez que a abolição trouxe consigo o racismo. O racismo é uma forma perversa que construímos para perpetuar privilégios os mais variados, manter hierarquias, valorar vidas. É por aí que as reflexões precisam caminhar.

IHU – Em um de seus textos, a senhora diz que o Massacre de Porongos ainda é um fato histórico polêmico porque ele questiona. Que questões ele levanta e por que há essas resistências?

Daniela Vallandro de Carvalho – O historiador deve ser inquieto, e sendo inquieto somos incômodos, importunos. Sim, o Massacre de Porongos segue sendo polêmico e incomoda a muitos, pois ele traz à cena personagens que foram mitificadas e, como tal, são "imexíveis". Mas esses personagens são tão intocáveis quanto irreais. A questão é sensível, mas precisa ser enfrentada, pois isso faz parte do nosso trabalho de pesquisa. Heróis não existem, são criações humanas para representar determinados valores, determinadas identidades e tradições. Homens de carne e osso existiram em seus tempos, e buscamos entendê-los com todas suas imperfeiçoes e imprecisões, dentro do limite que as fontes nos permitem e as interpretações nos possibilitam.

E em um Estado onde estas questões perpassam a academia, e dominam – inclusive de forma mercadológica e publicitária – uma determinada identidade consolidada, é entendível que seja mesmo polêmico e desgoste a muitos. A Farroupilha da forma inventada e com seus heróis brancos e estancieiros é muito cômoda porque “vende bem” e porque, sendo a história uma constante reapropriação de sentidos no presente, apresenta uma sociedade inalterada, que foi assim, que é assim e assim deve permanecer.

Por trás de representações e identidades assim construídas temos a manutenção de uma estrutura social que lá no passado não se queria alterar - e tampouco se quer no presente. Mas, seguimos fazendo nosso trabalho de forma insistente e fiel. E seguimos cada vez mais ensinando uma história mais múltipla, que respeite e reconheça as diferenças e forneça uma história em que os negros e seus descendentes se reconheçam e se orgulhem de suas lutas.

IHU – Em sua pesquisa de doutorado, a senhora trabalhou o recrutamento de negros em confrontos. Da Farroupilha à Guerra do Paraguai, como compreender o papel desses escravizados nessas disputas? Em que medida essas experiências de recrutamentos reforçam as lógicas escravocratas?

Daniela Vallandro de Carvalho – Ao trabalhar com recrutamento de escravos, me insiro num conjunto de trabalhos que têm pensado e colocado os personagens negros como protagonistas nesses processos. Embora muitas dessas guerras estudadas não tenham sido suas enquanto iniciativas coletivas, foram um pouco suas à medida que foram apropriadas por esses sujeitos. Numa dimensão ampla, estou tratando de participações populares e como essas participações foram permeadas de discussões politizadas sob diferentes aspectos.

Desde as guerras de Independência, pelo menos, temos já um conjunto de trabalhos que tem tentado (e conseguido) demostrar como essas situações de recrutamento mexeram com assuntos delicados como a condição dos cativos e ampliaram suas expectativas em relação a suas condições, ainda que temporárias. Defendo na minha tese que essas experiências, ainda que individuais muitas vezes, tenham, a longo prazo, auxiliado a minar a estrutura escravista. Isso na medida em que, por exemplo, a situação específica posta ao final da guerra, para o Estado Imperial brasileiro, de incorporar ou não aqueles soldados negros rebeldes como parte do exército (como parte das promessas do acordo de paz), tenha colocado em pauta novas questões sobre propriedade, sobre direitos, sobre cidadania – tanto para as autoridades imperiais quanto para os próprios escravos/soldados - ainda na primeira metade do século XIX.

Um abaixo assinado produzido por um africano lanceiro, que foi remetido à Corte Imperial ao final da guerra, nos diz sobre essas questões. Salvador Braga escreveu direto ao Imperador questionando o trato que ele e os seus malungos estavam tendo no pós-guerra e reivindicando uma definição para suas vidas mediante as promessas que lhes haviam sido feitas durante a Guerra. Portanto, não acredito que os recrutamentos tenham reforçado a lógica escravista, pelo contrário, eles causaram pequenas fraturas no sistema que, a longo prazo, contribuiu para a derrocada do mesmo.

A Guerra do Paraguai tem sido – no conjunto de estudos sobre recrutamento – a experiência mais bem estudada sobre tais questões. Há muitos trabalhos sobre ela. Mas ao que parece, mediante importantes estudos sobre guerras de Independência tanto nos estados platinos quanto no Brasil, os recrutamentos começaram a afrouxar e questionar o Estado Imperial Brasileiro e seus laços enredados na estrutura escravista bem antes, ainda na primeira metade do século XIX.

IHU – Poucos dias depois da memória que se faz de Porongos, celebra-se no Brasil o Dia da Consciência Negra. O que representam essas duas datas e como a experiência de Porongos pode iluminar a memória das lutas de pretos e pretas em 20 de novembro de 2021?

Daniela Vallandro de Carvalho – São datas muitos próximas e acho bem interessante isso, pois a presença das datas tem ampliado as discussões em torno de debates, eventos que se misturam e se completam, guardadas as especificidades de cada uma. Mais que comemorar – e precisam e entendo que tenham que ser comemoradas, pois o 20 de novembro é uma conquista por demais importante para a comunidade negra brasileira – essa conquista um tanto recente (2003, lei 10.639), essas demarcações de espaço são fruto de lutas antigas por representatividade, por visibilidade, por lugares de fala da população negra.

No entanto, conquistas precisam ser vigiadas e os debates em torno dessas discussões todos os anos no mês de novembro têm reafirmado essa conquista e ampliado o debate, as autoidentificações, o desenvolvimento de consciências éticas, reafirmado o protagonismo da população afrodescendente. Digo isso não só dessas populações sendo objeto de estudo, mas sendo elas mesmas condutoras de debates, muitos historiadores negros tomando seus lugares nessas falas, representantes de movimentos negros, de coletivos, isso é tão importante quanto significativo de que esses espaços precisam ser abertos, mantidos e garantidos constantemente.

Nada vem de graça. A luta está no passado e está no presente. Apesar da lei 10.639 garantir a data de 20 de novembro como inserida no calendário escolar, alguns lugares dão um jeito de facultarem a mesma, ou não promovendo feriados ou minimizando sua importância. Por isso falo em se manter vigilantes, em aumentar os debates, de forma que não seja mais possível inviabilizar o que historicamente já foi por tanto tempo apagado. O barulho dos debates precisa aumentar. Vamos caminhando nesse sentido e precisamos ocupar esses espaços sempre e cada vez mais.

O 14 de novembro como data do Massacre também tem atuado nesse sentido e se transformado de forma potente em dia de luta. É claro que o trabalho de ensinar e debater precisa ser feito o ano todo nas escolas e nos espaços de educação não-formais, mas as datas marcam duas lutas históricas (mortes de Zumbi e os soldados negros mortos no massacre de Porongos). Que aliás, além de luta, tem muito simbolismo presente, onde das mortes pode-se encontrar forças para continuar vivendo, lutando e ocupando espaços que lhes cabem.

IHU – De que forma a comunidade negra gaúcha se relaciona com a memória de Porongos?

Daniela Vallandro de Carvalho – É uma pergunta bastante complexa. Quem sabe futuras pesquisas possam nos responder melhor essa questão. E, em respeito às múltiplas interpretações e apropriações que a comunidade negra gaúcha possa fazer dela, não posso falar como comunidade, pois não sou negra – ainda que me some a essa luta – e estou fora do Rio Grande do Sul já há alguns anos. Mas tenho observado como pesquisadora, como professora que sou, como alguém que dedicou bons anos da vida a pensar essas questões e também embasada na pesquisa que participei em 2006/2007 junto ao IPHAN (portanto já tem alguns anos) que muitas comunidades negras – algumas próximas ao Cerro de Porongos, outras não - tinham memórias vinculadas ou sabiam ou ouviram falar do Massacre e buscavam tanto entender mais como se entender nessa história.

Por outro lado, tenho visto também eventos sendo promovidos de forma que as comunidades negras parecem estar sendo alcançadas pela discussão, quando não são elas mesmas as proponentes de debates sobre o Massacre. Também tenho percebido o esforço de colegas historiadores que vêm somando forças nessas discussões em torno dos significados que esse evento do Massacre teve no passado, além do que pode ter no presente e no futuro das populações afrodescendentes gaúchas. Não se nasce com consciência de classe ou étnica, ela é apreendida. Mas ao que me parece, há um crescimento muito importante do conhecimento da história de Porongos e do massacre por parte da população negra, que tem tomado para si essa história como símbolo de luta e resistência no presente. Acho que essa é a verdadeira herança dos lanceiros e de Porongos.

IHU – Quais os desafios ainda postos para o resgate da história das populações negras no Rio Grande do Sul?

Daniela Vallandro de Carvalho – Os desafios são muitos, mas me parece que talvez o principal seja ampliarmos o ensino de História do Rio Grande do Sul incorporando a grande quantidade de pesquisas sobre as populações negras que vem sendo produzida de uns vinte anos para cá. Apresentar um Rio Grande do Sul negro, seja no passado, seja no presente e que muitos ainda desconhecem.

E como parte desse desafio, criar formas didáticas, pedagógicas para isso. Recentemente tomei conhecimento de um trabalho produzido no ProfHistória de uma dissertação de mestrado que desenvolveu/confeccionou um jogo pedagógico para o uso de escola de crianças surdas sobre a história dos lanceiros negros. Eu fiquei imensamente feliz em saber que minha pesquisa foi umas das bases para tal produção pedagógica e são questões como essa que dão sentido às pesquisas que fazemos academicamente. E isso para mim é mais que uma satisfação pessoal, é enxergar na prática o alcance do que fazemos através da relação ensino/pesquisa. Que, a longo prazo, transforma o ensino e transforma as pessoas alcançadas por ele.