10 Outubro 2025

Após a Segunda Guerra Mundial, a Europa deixou de ser o centro do mundo; após a Guerra Fria, a globalização se impôs definitivamente. Esses processos levaram, sobretudo nos últimos anos, à exacerbação de dois fenômenos opostos: de um lado, o sentimento de desenraizamento e, de outro, o anseio de retorno ao lar. No curto, mas exigente ensaio Post-Europa (Mutatis Mutandis, 2025), o filósofo Yuk Hui reflete sobre esses movimentos opostos e sobre o lugar da tecnologia no pensamento “pós-europeu” atual.

A entrevista é de Mariana Toro Nader, publicada por Ethic, 09-10-2025. A tradução é do Cepat.

Considerado por muitos como um filósofo essencial para redescobrir a história da tecnologia, Yuk Hui lecionou na Universidade Leuphana, na Universidade Bauhaus, na Universidade da Cidade de Hong Kong, foi professor visitante na Academia Chinesa de Arte e, atualmente, é professor de Filosofia na Universidade Erasmus de Rotterdam.

Eis a entrevista.

Vamos pelo início: do que estamos falando quando dizemos “pós-Europa”? O que significa esse prefixo?

O termo pós-Europa é uma homenagem ao fenomenólogo Jan Patočka, que na segunda metade do século passado escreveu que, após a Segunda Guerra Mundial, a Europa deixou de ser uma potência mundial, ou seja, não é mais o centro do mundo. Ao mesmo tempo, devemos admitir - e esta é também a minha diferença em relação a Patočka - que entramos em uma era pós-europeia. Isto no sentido de que, após uma sequência de eventos de planetização – que ficaram conhecidos sob diferentes nomes, como colonização, modernização e globalização, ou seja, um processo de universalização da ciência e tecnologia europeias -, somos, agora, todos pós-europeus. Pós-Europa não é uma renúncia à Europa, mas uma análise da europeização e suas consequências.

Heidegger dizia: “O desterro se torna um destino universal”. Com base nisto, você argumenta que o desenraizamento é a “condição de existência” no século XXI, pois “todo mundo precisa de um lar, mas o lar não é mais o que era e jamais voltará a ser”. Por quê?

Heidegger estava descrevendo a planetização (Planetarisierung). Em Carta sobre o Humanismo (1946), lemos que “a falta de lar será o destino do mundo”, devido à tendência à universalização da tecnociência, que se espalharia pela Terra e transformaria tudo em recursos. A homogeneização da tecnociência obscurece a questão do Ser, apagando as diferenças, e leva à transformação do mundo, alinhando-se ao pensamento europeu ocidental.

Em seu ensaio de 1964, O fim da filosofia ou a questão do pensamento, Heidegger nos deu dois significados para o fim da filosofia: o primeiro é que enxerga seu ápice na cibernética, ou, em geral, no cálculo baseado na tecnociência; o segundo é “o início da civilização mundial baseada no pensamento europeu ocidental”. É interessante ver que o fim da filosofia concerne tanto à tecnologia quanto à geopolítica em Heidegger, e, muitas vezes, os filósofos ressoam a primeira e minam a segunda em seu pensamento.

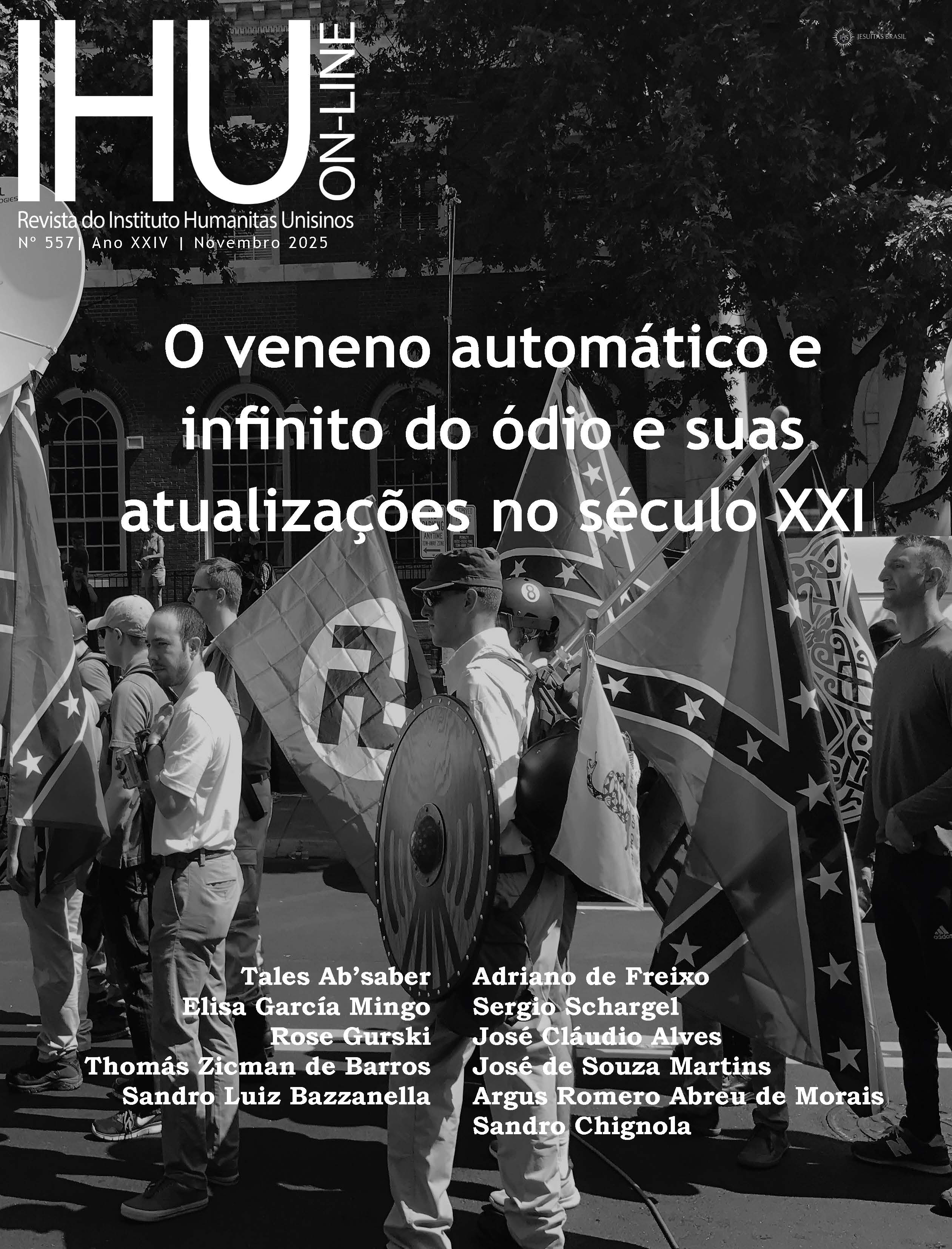

Justamente porque esse sentimento de desenraizamento exacerbado pela planetização tem levado ao crescimento do anseio pela terra natal. Será essa nostalgia que levou à intensificação dos nacionalismos e à rejeição aos imigrantes, ao Outro como forasteiro?

Penso que contribuiu muito para o que estamos presenciando agora e para o que sabemos a respeito de antes da Segunda Guerra Mundial: o próprio Heidegger não era de modo algum inocente quando se uniu ao Partido Nazista e proferiu seu discurso como reitor da Universidade de Freiburg, em 1933. Precisamos levar a análise de Heidegger mais adiante e, ao mesmo tempo, temos de buscar um caminho diferente, um Weg diferente.

Hoje, vemos que dois eventos coincidem com o triunfo de Donald Trump. Primeiro, a denúncia da globalização e o chamado ao retorno do Estado-nação e da religião. Segundo, a rejeição aos imigrantes, que são transformados em bodes expiatórios de todos os problemas sociopolíticos. São dois lados da mesma moeda.

A busca por bodes expiatórios é um ritual que talvez não resolva o problema, mas faz com que as pessoas se sintam melhor. Durante as eleições presidenciais do ano passado, Vance utilizou os imigrantes haitianos como bodes expiatórios e, após a vitória de Trump, alguns liberais progressistas atribuíram isto aos imigrantes latino-americanos e até mesmo a acadêmicos que falam em nome dos povos indígenas.

Você fala do “bom europeu como Nietzsche, alguém que rejeita as formas patológicas do absurdo nacionalista e a estreiteza de visão dos políticos que fazem carreira com este absurdo”. Como fomentar essas posições, diante da promessa nacionalista?

Teremos de mostrar as alternativas, os outros caminhos possíveis e, ao mesmo tempo, devemos enfrentar o movimento reacionário em relação ao crescente desenraizamento, em vez de simplesmente ignorá-lo. Agora, o impasse político reside no fato de que, por um lado, há um claro retorno ao nacionalismo e ao estatismo como solução dos problemas sociopolíticos que mencionamos anteriormente. E, por outro, há a persistência da mentalidade globalizante que foi uma consequência da Guerra Fria. Era impossível imaginar, nos anos 1990, que os Estados Unidos renunciariam à globalização e que a China promoveria o livre mercado.

No entanto, nenhuma dessas direções é adequada para abordar as crises que enfrentamos, que são ecológicas, geopolíticas e tecnológicas. Para buscar caminhos diferentes, precisaremos de uma análise exaustiva do processo histórico que conduz à situação atual. Desse modo, seremos capazes de ver claramente sua repetição e a necessidade de ir além. Talvez não possamos repetir o que Nietzsche afirma sobre ser um bom europeu (e um mau alemão), mas, sim, nos tornar um bom pós-europeu. Isto nos leva de volta à questão da diversidade e da diferença. A questão é: como podemos aprofundar a diversidade hoje, após a globalização, sem cair no nacionalismo e no estatismo?

Você diz que “natalidade não quer dizer nacionalidade”. Qual é, na sua opinião, a diferença?

Ao nascer, fomos lançados ao mundo; esse “ser lançados”, no sentido de Heidegger, é acidental. O local de nascimento é um recurso para nós, um recurso inestimável que nos molda de várias maneiras. No livro, falo sobre a linguagem, um importante órgão técnico que, no entanto, tem sido minado (pois há uma tendência a considerar as mãos como os órgãos técnicos mais importantes). Tanto o sabor da comida quanto a língua materna nos acompanham até a morte e nos lembrarão, constantemente, de nossa terra natal (Heimat).

No entanto, também avançamos e carregamos conosco diferentes recursos, por meio da imigração, do casamento internacional, dos estudos no exterior, do aprendizado de línguas estrangeiras etc. Esses recursos, e não a nacionalidade - que permanece um construto categórico - moldam quem nos tornamos e quem somos. Em outras palavras, nossa singularidade, ou seja, quem somos, é a síntese desses recursos, que de vez em quando entram em conflito. No livro, falo sobre a individuação do pensamento, e essa individuação só é possível quando diferentes recursos do pensamento entram em tensão entre si, e é uma forma de refletir sobre o ponto de vista do desenraizamento.

Poderia nos explicar como essa “individuação do pensamento” pode ocorrer?

Poderíamos encontrar diferentes exemplos da individuação do pensamento, como fiz através de uma breve discussão sobre a filosofia de Kitarō Nishida e Mou Zongsan, e há, sem dúvidas, outros exemplos que poderíamos descobrir tanto dentro quanto fora da Europa. O que quero dizer com individuação do pensamento é que, para que o pensamento se converta, isto é, se individue, requer incompatibilidades ou tensões dentro do sistema de pensamento.

Quando Simondon descreve a individuação, apresenta o processo de cristalização como um protomodelo. Ou seja: uma solução supersaturada contém muita tensão entre os íons e, quando se alcança um limiar, observamos que a solução começa a se desestruturar e depois a se reestruturar, formando cristais. Assim, Simondon falou sobre individuação física, vital e psíquica.

“Uma filosofia pós-europeia não pode se sustentar, se não consegue adotar a questão da tecnologia como sua fonte e seu futuro”. Por quê?

Ao longo de todos os meus livros, tentei mostrar, por meio de Heidegger, Derrida e Stiegler, a centralidade da tecnologia na filosofia europeia, que, no entanto, só se tornou explícita no século XX. Também tentei mostrar por que as filosofias não europeias são marginalizadas por não ser capazes de abordar a tecnologia. Na história da filosofia ocidental, inclusive, é possível dizer que, antes disso, existia uma oposição entre logos e technē ao longo do tempo. Esta oposição foi desconstruída por Derrida e traz a necessidade de um tecnologos proposto por Stiegler depois dele, ou seja, que o logos não é inseparável da technē, mas também a exige ativamente.

Em outras palavras, a technē é o que proporciona o suporte necessário para a anamnesis, que é o caminho para a verdade em Platão. Por exemplo, em seu livro Mênon, encontramos uma famosa aporia. Sócrates foi desafiado por Mênon, ao dizer que, primeiro, se ele sabe o que é a virtude, não precisa buscá-la; e segundo, se ele não sabe o que é a virtude, não será capaz de reconhecê-la, mesmo quando a encontrar. Em resposta a essa aporia, Sócrates afirmou que a conhecia, mas a esqueceu, e a dialética é uma maneira de se lembrar dela. O menino escravo, que não tinha conhecimentos prévios de geometria, foi instruído por Sócrates a resolver um problema geométrico e só conseguiu fazê-lo desenhando na areia, como apoio para sua memória.

Sem reconhecer isso, a contribuição da filosofia para o mundo tecnológico atual se limitaria à ética, e lamentavelmente este é o caso neste momento. Espera-se que um filósofo seja um eticista, que comente sobre a ética da IA, a biotecnologia etc. No entanto, se a filosofia ainda tem futuro, este não é o caminho que deveria seguir. Uma filosofia pós-europeia precisará reconhecer a centralidade da tecnologia e se comprometer com ela, sem negá-la ou rejeitá-la, mas transformando-a ao situá-la dentro de uma realidade maior.

A filósofa Claire Marin diz que talvez sejamos mais migratórios do que enraizados, porque, em última análise, todos os lugares são provisórios e nunca estamos completamente em nosso lugar. Para superar a dicotomia entre desenraizamento e nostalgia da terra natal, você considera que seria necessário pensar como essa frase de T.S. Eliot que diz: “home is where it starts from”? Diante da globalização, o lar não como meta, mas como ponto de partida?

Isso está relacionado à sua pergunta anterior sobre o local de nascimento. Eliot segue depois de “o lar é onde tudo começa” com “à medida que envelhecemos, o mundo fica mais estranho, o padrão mais complicado”. Fomos lançados ao mundo e, então, encontramos esse mundo estranho quando crescemos. O mundo é sempre “não mais” e “ainda por ser”. Contudo, é justamente quando estamos abertos ao estranho e nos identificamos com ele, que nos tornamos quem somos e encontramos onde estamos.

No entanto, quero retornar à globalização. A globalização como consequência da Guerra Fria também é uma fase histórica. Foi nesse momento que se pôde celebrar o que Francis Fukuyama - seguindo Alexandre Kojève - chamou de fim da história. Corresponde ao que eu chamo de ideologia termodinâmica, que promove uma sociedade aberta e um mercado livre.

Contudo, com o anúncio do fim da globalização, juntamente com a guinada na política externa estadunidense, deveria surgir uma nova, ou uma segunda fase, e teremos que identificá-la e promovê-la para evitar ficar presos na oposição que mencionamos antes, a saber, o retorno ao lar e o globalismo. Em outras palavras, precisamos de um pensamento planetário que seja adequado ao atual processo de planetização.

Para isso, precisaremos confrontar a filosofia política com a tecnologia e elaborar uma nova matriz de diversidade, que inclua a biodiversidade, a noodiversidade e a tecnodiversidade. Tentei justamente desenvolver tudo isto em um livro muito mais longo: Máquina e Soberania: Por um pensamento planetário (2024), que é de acesso aberto e que será publicado em espanhol, em fevereiro de 2026, por Caja Negra.

Leia mais

- Cosmotécnica, alternativa decolonial. Entrevista com Yuk Hui

- Por um pensamento planetário. Artigo de Yuk Hui

- “Há uma tecnodiversidade que foi marginalizada pela modernização”. Entrevista com Yuk Hui

- Em Yuk Hui, uma Filosofia da Tecnodiversidade

- Yuk Hui e a terceira via. Fragmentar, ocupar e resistir

- ChatGPT ou a escatologia das máquinas. Artigo de Yuk Hui

- A cosmotécnica como método para pensar a relação entre tecnologia e cultura. Entrevista especial com Fernando Wirtz

- Yuk Hui e a pergunta pela cosmotécnica

- Um pensamento nômade. Entrevista com Yuk Hui

- “A tecnodiversidade implica em pensar divergências no seio do desenvolvimento tecnológico”. Entrevista com Yuk Hui

- A planetização da humanidade contra o “MAGA” de Trump. Artigo de Leonardo Boff

- O resgate da planetização/globalização. Artigo de Leonardo Boff

- Leão XIV alerta para a "globalização da impotência", mais perigosa que a "globalização da indiferença"

- O terremoto de Trump abala as instituições da ordem mundial e da “globalização feliz”

- Os índios são especialistas em fim do mundo, diz o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro

- “O sentimento de perder o mundo, agora, é coletivo”. Entrevista com Bruno Latour

- “O capitalismo nunca será subvertido, será aspirado para baixo”. Entrevista com Bruno Latour

- Éric Sadin alerta contra a “propagação de um anti-humanismo radical”

- “As tecnologias digitais têm poder de decisão em nossas vidas”. Entrevista com Éric Sadin